O interesse pela temática deriva não apenas em função de experiências pessoais, políticas e de resistências diante da LESBOfobia, mas também, em decorrência de minhas subjetividades, das quais, dentre outros aspectos, constituo-me enquanto lésbica, condição a qual vivenciei no ambiente escolar, em todos os seus níveis a lesbofobia, quanto à orientação sexual, materializada sob diversas feições, silenciando, violentando e invisibilizando-me. Mesmo estando ciente dos desafios em me lançar sobre um tema pouco discutido no Nordeste, do ponto de vista acadêmico, compreendo também os imperativos emergentes dessas dinâmicas sociais, marcadas por discursos e práticas de retrocessos, quanto às questões da LESBOfobia, as relações de gênero, a sexualidade lésbica e a orientação sexual, pelos gerenciamentos dos corpos que não performam a heterossexualidade compulsória (RICH, 2010). Tais dinâmicas são vivenciadas e impactaram-me não apenas como profissional da educação, mas também enquanto sujeita política lésbica.

No campo da educação, o tema da diversidade sexual e de gênero, tem sido amplamente abordado em pesquisas acadêmicas no Brasil, entretanto, grande parte das investigações têm como foco as experiências de homens gays (GREEN 2000; PARKER, 2002; RIOS, 2011). Em relação às experiências lésbicas, muitos estudos têm surgido nas últimas décadas, no entanto, a invisibilidade ainda é latente, e no que concerne aos efeitos da LESBOfobia, como cerne de análise no contexto familiar e no institucional como a escola e a universidade, não foram encontradas produções no Nordeste.

Dito isto, este artigo visa compreender a existência da LESBOfobia na trajetória educacional, com estudantes do CAC da UFPE, e para isso é necessário, inicialmente, contextualizar brevemente alguns aspectos por vezes silenciado no campo educacional, e principalmente no ambiente universitário, por constituir um espaço onde se experencia a transição do Ensino Básico para o Ensino Superior. O ingresso na universidade constitui uma fase importante na vida dos/das jovens, pois representa o início de um novo ciclo em que o/a estudante vivencia mudanças significativas e tem interferido sobremaneira no desenvolvimento psicossocial. A vulnerabilidade psicológica às quais os/as estudantes são submetidos pode contribuir para desencadear o estresse, a ansiedade e outras emoções, ou até mesmo potencializar uma condição pré-existente, refletindo no desempenho acadêmico. A vivência de situações opressoras e a sensação de não-pertencimento, tem influência direta sob o estado emocional dos/das discentes, fazendo emergir emoções como angústia, medo, tristeza, raiva e baixa autoestima. A LESBOfobia é um tema silenciado, mesmo em espaços de resistência, apesar do avanço histórico e das conquistas em vários âmbitos sociais. Estamos falando de jovens que sofrem a violência, a invisibilidade, e o silenciamento, de maneira que pode levar a estudante a pensar que ambientes como o universitário seja perverso e que ali não é o seu lugar.

Esse contexto parece ter forte impacto no desenvolvimento acadêmico podendo acarretar a retenção e a evasão das discentes, e em casos mais extremos, na depressão e no suicídio. A LESBOfobia tem provocado diversas maneiras de preconceito, de exclusão e de violências (verbal, física e simbólica), que contribuem para condição de humilhação e de subalternização, acarretando marcas as quais reverberam na formação da identidade desses indivíduos. Por isso, não ter a formação, apropriação dos dispositivos teórico-metodológicos, além das deliberações políticas para lidar com essas peculiaridades, pode contribuir para a permanência da reprodução de um processo de desigualdade, exclusão e desumanização das relações no âmbito acadêmico.

No Ensino Superior, percebe-se que o modelo de ensino tradicional posterga as subjetividades dos/das estudantes, priorizando os conhecimentos técnicos necessários para adquirir as competências e as habilidades essenciais à inserção profissional. Esse padrão linear de ensino, que considera todos os indivíduos iguais, ignora as individualidades e a complexidade que constituem os sujeitos do processo educativo, dificultando o processo de inclusão das pessoas fora do padrão considerado “normal”. As singularidades dos sujeitos são elementos fundamentais que não podem ser negligenciados na formação acadêmica e precisam ser priorizados pela política institucional, de maneira quão os/as estudantes sejam concebidos em sua integralidade. Esse olhar fragmentado para o ser, atribui ao campo cognitivo a primazia em detrimento da dimensão subjetiva e emocional inerente ao processo formativo e ao ser humano.

Em relação às escolas públicas, o cenário também é preocupante, pois além da extinção do Programa Brasil sem homofobia, da criação do Programa Escola sem Partido e da expressão Ideologia de Gênero, utilizada por setores conservadores para proibir conteúdos associados às questões de gênero e sexualidade no ambiente escolar, destaca-se aqui o projeto de educação do presidente Jair Bolsonaro que visa ampliar as escolas cívico-militares no Brasil. O formato de educação com base na adesão à proposta cívico-militar, se constitui como um modelo de adequação a padronizar relações, docializa corpos aprendentes, questiona as estruturas democráticas, sobretudo as escolas, a partir de um discurso de medo, vigilância e ameaça que modela corpos e mentes (MASCARENHAS, 2020). De acordo com o estudo de (MASCARENHAS, 2020), o projeto de militarização das escolas públicas brasileiras, instituído em 2019, vem se propagando nos estados e munícipios brasileiros, com foco em uma agenda conservadora, no que diz respeito à padronização, disciplinarização e docilização de corpos (FOUCAULT, 1987). As análises empreendidas no estudo revelam:

Um modelo de educação que busca destituir os sujeitos dos seus corpos, coisificando a sua dimensão subjetiva e corporal, castrando a sua curiosidade epistêmica, padronizando e modelando comportamentos mediante um manual; b) A invasão cultural como um meio de dominação de corpos que anula a identidade da juventude, mutila a orientação sexual dos discentes, padroniza comportamentos e linguagens, utiliza a punição como uma perspectiva necessária no campo da educação, subalternizando culturas. (MASCARENHAS, 2020, p. 380)

Essa vigilância é um regime político de subalternização de corpos e um instrumento de exclusão social, pois os estudantes são destituídos de sua humanidade tendo que se encaixar em um único padrão, a moldar seus gestos, seus comportamentos, formas de andar e de falar, não podendo afirmar sua identidade através dos seus corpos e das suas expressões de gênero, conforme indica a autora abaixo:

A sexualidade de homens e mulheres é interditada, proibida de se apresentar naturalmente, pois apenas o heterossexual é compreendido como normal, os gestos de contato físico são engessados, os adereços religiosos são negados, não existe lugar para um corpo dissonante de uma pessoa com deficiência, os cabelos devem seguir padrões de penteado “rabo de cavalo ou trança”, não há um lugar para a interculturalidade e diferença, enfim, são processos educativos centrados no patriarcado. (MASCARENHAS, 2020, p. 376)

Entende-se que essa vigilância passa também pelo contexto da LESBOfobia como processo de estigmatização e invisibilização da sexualidade (BORRILLO, 2010), pelas relações de gênero e governamento da sexualidade (CESAR & DUARTE, 2015) e dos corpos das mulheres. As estudantes lésbicas em sua trajetória educacional têm enfrentado, desde o período escolar, e, posteriormente na universidade, um cotidiano pautado pela heterossexualidade que tem o intuito de gerenciar a sexualidade por meio de concepções legitimadoras das relações de poder e da hierarquia. São formas de exclusão presentes no cotidiano escolar, produzindo efeitos que interferem na construção das identidades, os quais marcam fortemente a vida das estudantes. Nessa perspectiva, a discussão acerca das lesbianidades, por vezes, não possui a centralidade das produções científicas que abordam as sexualidades e os gêneros quando pensamos o enfoque dado às outras categorias sexuais. Algumas autoras corroboram esse pensamento (BRAGA, 2019; LAHNI & AUAD, 2019; LIMA, 2016) e reafirmam a necessidade de dar visibilidade ao tema na educação e na universidade mais especificamente. Dessa maneira, a trajetória educacional é um fator importante na vida dessas jovens, principalmente porque as diferentes vivências de gênero e de sexualidade na escola e na universidade provocam conflitos que exigem a implementação de políticas para o enfrentamento dessa problemática. Desse modo, o presente estudo tem como objetivo compreender a LESBOfobia na trajetória educacional de estudantes do CAC DA UFPE.

Com relação aos aspectos metodológicos, esta pesquisa caracteriza-se como de cunho qualitativo, tendo como um dos recortes teóricos as contribuições de González Rey (2005), desenvolvendo o conceito de “epistemologia qualitativa” e leva em consideração a produção de sentidos do/a pesquisador/a no decorrer do processo da pesquisa científica, enfatizando que a pesquisadora também é uma participante do estudo, de modo que suas produções subjetivas também sejam valorizadas. Essas questões também são levantadas por autoras feministas as quais questionam a isenção científica, reiterada pelo prisma do olhar masculinista e patriarcal, que privilegiam os homens no fazer político, científico, identificado por Gayle Rubin (1993), especialmente nas relações de parentesco, os quais conferem poder aos homens. Assim como, o pensamento hétero de Monique Wittig (1980) que questiona este poder dado às relações de parentesco, a reprodução e a heterossexualidade como norma. Esses fatores não são diferentes do fazer científico que confere poder também aos homens através dos seus pontos de vistas, sem pensar as realidades da não heterossexualidade ou do não masculino nas análises sociais. Como também é apontado por Rey (2005), que compactua com os pressupostos lésbicos feministas, esta pesquisa tem como cerne, por falar também do meu lugar no mundo, enquanto pesquisadora e lésbica, para compreender melhor o que esta pesquisa se propõe.

Este artigo possui uma abordagem qualitativa pela importância do seu caráter social dentro do universo das ciências humanas e sociais. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o formulário eletrônico desenvolvido através da plataforma (Google Forms), possibilitando o preenchimento online através de um link de atalho, a qual direciona a pessoa que o recebeu, diretamente, para a página do questionário online.

Para chegar às discentes do CAC-UFPE foi realizado um pedido formal, via ofício, às coordenações dos cursos solicitando a divulgação da pesquisa. O título utilizado no questionário foi: “Pesquisa sobre LESBOfobia na trajetória educacional”, o qual foi seguido por breve apresentação do objetivo do estudo. Essa pesquisa contou com a colaboração de 04 (quatro) estudantes do CAC da UFPE. Os questionários tiveram o recorte das estudantes que já estão perto de concluir o curso, nos 6º e 7º períodos, por terem mais tempo na instituição e estarem mais familiarizadas com a estrutura da universidade, levando em consideração o fato da convivência e permanência antes da pandemia. As respostas aos questionários passaram por uma análise de dados, embasadas pela análise de conteúdo, na perspectiva de Bardin (2011), e teve como categoria analítica e unidade de análise a existência de LESBOfobia na trajetória educacional.

No que se refere aos aspectos epistemológicos, utilizaram-se autores vinculados ao paradigma pós-estruturalista de maneira a problematizar a LESBOfobia e sua interface com a educação. Sabe-se que a LESBOfobia tem provocado diversas maneiras de preconceito, de exclusão e de violências (verbal, física e simbólica), as quais contribuem para condição de humilhação e de subalternização, acarretando marcas que reverberam na formação da subjetividade dessas sujeitas. Mesmo sabendo que institucionalmente, através do Núcleo LGBTI+ da UFPE, tem ocorrido algumas ações de sensibilização para docentes e discentes, no entanto, a impregnação da heterossexualidade como norma faz com que os preconceitos sejam potencializados, especialmente quando as mulheres não estão disponíveis aos homens. Existe uma denúncia feita por Gayle Rubin (1994), a qual aponta os limites do feminismo por não analisar os efeitos das sexualidades na vida das mulheres, especialmente por ter o foco nas relações entre feminismo e sexo como um processo complexo, pois, os estudos feministas têm focado muito mais nas relações de sexo e de gênero, do que nos impactos da organização da sexualidade na vida das mulheres. Por isso, Rubin sugere uma teoria radical do sexo, quão deve: “identificar, descrever, explicar e denunciar a injustiça erótica e a opressão sexual.” Borrillo (2016) explicita que “a violência lesbofóbica acumula as discriminações contra o gênero e contra a sexualidade”, se configurando como um “desdém que tem a ver com o fato de ser mulher e homossexual”.

Com foco nas relações sociais educativas estabelecidas no âmbito das instituições educacionais, se faz necessário refletir não só sobre a hierarquização imposta entre o masculino e o feminino, mas também sobre a heterossexualidade como norma. Nesse sentido, ressalta-se a importância de um olhar crítico para a LESBOfobia, tendo em vista que ela é construída historicamente e requer o enfrentamento da postura neutra institucional, por meio da qual, em grande medida, ocorre a violência e o preconceito nas instituições educacionais. Foucault (1988) instiga o debate em torno do padrão que prevalece em nossa sociedade burguesa e patriarcal em que o homem naturalmente viril assume o papel de macho provedor, enquanto a mulher é submissa, frágil e reservada a função social de reprodutora. O autor discute a configuração da família tradicional, em que o casal procriador dita a lei, e todas as outras formas de existir no mundo são vistas como anormais.

Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: recebe o status e deverá pagar as sanções. (FOUCAULT, 1988, p. 9-10).

Scott (1990) corrobora esse pensamento ao defender que gênero seja utilizado como uma categoria para analisar a histórica subordinação e dominação das mulheres. A autora sustenta que essa definição perpassa por dois pontos relacionados entre si: “gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1990, p. 21). É importante destacar a mulher posta por muitas instituições em um plano inferior com relação aos homens em vários campos, e quando se trata das mulheres lésbicas essa assimetria toma dimensões ainda maiores, basta observar a invisibilidade e o apagamento da temática na literatura e história de uma forma geral. Além disso, sabemos que os sentimentos e desejos entre as alunas lésbicas é completamente ignorado no sistema educacional, sendo sua sexualidade transformada muitas vezes em fetiche e desejo sexual masculinos e/ou de casais heterossexuais.

Para Foucault (1999), a partir do século XVIII, há uma propagação de discursos sobre sexo e sexualidade, apresentados, por meio das relações de poder, por diferentes instituições sociais como a escola, família e igreja, os quais atuam até os dias atuais com o intuito de gerenciar a sexualidade alheia. No período supracitado, esse sexo normatizado assumiu o restrito papel de reprodução por meio da relação entre um casal heterossexual e, ainda hoje, é o único modelo correto de sexualidade, sendo tudo que fuja desse padrão é negado e silenciado (FOUCAULT, 1999). No entendimento de Foucault (1999), tais discursos consideram a heterossexualidade como a sexualidade natural da humanidade, sendo ela a única maneira legítima de sexualidade humana. Esse discurso entende todas as homossexualidades, bissexualidades e demais sexualidades como anormais. Desse modo, a compreensão da sociedade sobre sexualidade é fruto de uma construção histórica em que está imbricado uma relação de poder:

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade subterrânea que se apreende com a dificuldade, mas à grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação do discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam‐se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder (FOUCAULT, 1999, p.100).

A violência estrutural e persistente contra as mulheres lésbicas não dá sinais de estar próxima do fim, ao contrário disso, diante do contexto de ascensão de forças conservadoras e religiosas, no âmbito do governo Jair Bolsonaro, há uma legitimação do preconceito que contribui para a ampliação dos casos de agressões e atentados contra esse grupo vulnerável. Além disso, a invisibilidade da temática nas políticas públicas educacionais, revela as relações de poder e têm o intuito de gerenciar os corpos alheios, promovendo a exclusão de parte da sociedade. Essa omissão parece ter um forte impacto na prática docente, o que torna ainda mais evidente a necessidade de romper com os padrões “adequados” estabelecidos historicamente na sociedade. De acordo com Rogério D. Junqueira (2009), compreender que o campo educacional se constituiu historicamente como um espaço normalizador e disciplinador é fundamental para que seja possível romper seu poder de cristalização da norma. A escola e a universidade não apenas transmitem conhecimentos, elas o fazem reproduzindo padrões sociais concebidos como “corretos”, construindo corpos e suas identidades, disseminando valores morais, hierarquizando e legitimando a supremacia do sexo masculino em detrimento do sexo feminino.

Guacira L. Louro (1999) reflete em seu escrito “O corpo educado: pedagogia da sexualidade” que “existiam (e ainda existem) algumas referências e critérios para discernir e decidir o quanto cada menino ou menina [...] estava se aproximando ou se afastando da “norma” desejada”. E mais: As marcas permanentes atribuídas às escolas, não se referem aos conteúdos programáticos que elas possam nos ter apresentado, mas sim referem-se a situações do dia a dia, experiências comuns ou extraordinárias vivenciadas no seu interior [...]. As marcas que nos fazem lembrar, ainda hoje, dessas instituições têm a ver com as formas como construímos nossas identidades sociais, especialmente o gênero, a sexualidade e a orientação sexual. O período escolar deixa marcas no corpo, seja pelos seus valores e ensinamentos escolares, seja pelo que é consentido sentir e comportar-se. Essas marcas impressas no indivíduo corroboram para a sua construção, de modo que o sujeito em formação é disciplinado conforme as normas aceitas.

A categoria lésbica vem sendo construída junto às múltiplas discussões no que se refere a seu corpo político e identitário, desse modo, entendemos assim como Adrienne Rich (2010), Monique Wittig (2012) que a heterossexualidade, herança do patriarcado, do capitalismo e das relações de parentesco, constitui-se como política de dominação dos homens sobre as mulheres, um instrumento que as oprime historicamente. Nesse sentido, a lesbianidade é concebida como uma estratégia de libertação das mulheres, que vai contra o patriarcado. Patrícia Lessa (2007) enfatiza que Wittig denunciou o “mito da mulher” - ideia de natureza - e da heterossexualidade como regime político que as lesbianas resistem a submeter-se. A lésbica é para Wittig um conceito o qual vai além das categorias de sexo, é uma categoria política revolucionária. E, ressalta que os argumentos de Wittig podem ser organizados da seguinte forma:

A lesbiana não é uma mulher, pois não está inserida na relação heterossexual; 2) discurso opressor é o discurso da heterossexualidade; 3) as lesbianas escapam à programação inicial, não se submetendo à hierarquização heterossexista; o lesbianismo é, para autora, algo que se situa além das categorias homem e mulher; é um conceito revolucionário (WITTIG, 1978, p. 94).

Dessa maneira, a lesbofobia pode ser compreendida como a estigmatização da sexualidade entre mulheres que escapam ao controle masculino (MOLINIER e WELZER-LANG, 2009, p.101), bem como, uma arma contra todas as mulheres que aspiram as posições de poder masculinos e, por isso, podem ser acusadas de serem lésbicas e excluídas socialmente FALQUET, 2009, p. 125). Além disso, no âmago da violência lesbofóbica está a invisibilização da sexualidade lésbica, manifestada pela indiferença e desdém, também reflexo da misoginia, que coloca a sexualidade feminina como objeto do desejo masculino, e torna as relações erótico afetivas entre mulheres como inconcebíveis. E mais, o menosprezo designado à sexualidade das mulheres, inclusive contra as lésbicas, é transformada em violência quando o status atribuído ao seu sexo é questionado, como a recusa de serem mães e esposas (BORRILLO, 2016).

A lesbofobia constitui uma especificidade no âmago de outra: com efeito, a lésbica é vítima de uma violência particular, definida pelo duplo desdém que tem a ver com o fato de ser mulher e homossexual. Diferentemente do gay, ela acumula às discriminações contra o gênero e contra a sexualidade. (BORRILLO, 2016, p. 27).

Muitos/as jovens, desde o período escolar, têm seus corpos e seus sentidos treinados para aprender o que é decente e indecente. Tal mecanismo de controle é tão potente e internalizado pelos/as estudantes que alguns se vigiam mutuamente para não fugir ao que é previsto para cada gênero, causando angústia àqueles que não se adequam ao padrão heteronormativo.

Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporado por meninos e meninas, tornando-se parte de seus corpos. Ali se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se aprende a preferir. Todos os sentidos são treinados, fazendo com que cada um e cada uma conheça os sons, os cheiros, e os sabores “bons” e descentes e rejeite os indecentes; aprenda o que, a quem e como tocar (ou, na maior parte das vezes não tocar); fazendo com que tenha algumas habilidades e não outras... E todas essas lições são atravessadas pelas diferenças, elas confirmam e também produzem diferença. [...] Através de múltiplos mecanismos, escolarizam-se e distinguem-se os corpos e as mentes (LOURO, 2004, p. 61- 62)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

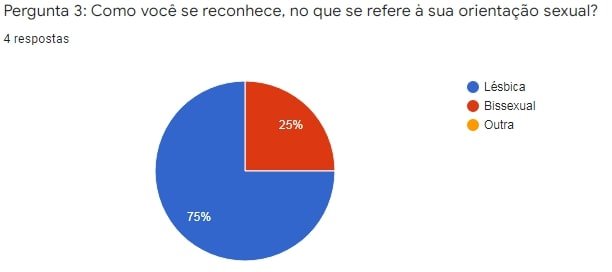

A seção abaixo refere-se aos resultados e a discussão desse artigo. Os nomes utilizados são fictícios e foram selecionadas 04 (quatro) estudantes, dentre as quais, três se identificaram como lésbicas e uma se identificou como bissexual, conforme gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Resposta ao Formulário de Pesquisa

Fonte: A autora.

-

- A LESBOfobia na escola

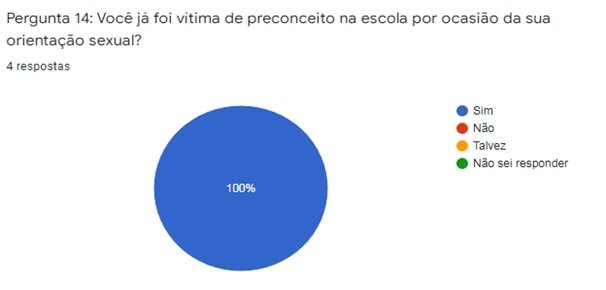

Quando questionadas sobre terem sido vítima de preconceito na escola por ocasião da orientação sexual, um total de 100% das estudantes pesquisadas, 04 (quatro), responderam que já foram vítimas de preconceito no ambiente escolar por questões relacionadas à sexualidade. Sabe-se que as temáticas relativas à diversidade de gênero e sexual são invisíveis no currículo e também silenciadas nos debates sobre direitos humanos e no âmbito do conselho escolar; esse contexto de “vigilância” é um dispositivo violento de exclusão que dificulta o processo de aceitação e de identificação da sexualidade, conforme relato: “Eu demorei bastante para perceber que gostava de meninas e antes me identificava como Bi, mas aí descobri o conceito de heterossexualidade compulsória e percebi que só estava me enganando, então comecei a me aceitar como sou, lésbica” (Carolina). A transição da bissexualidade para a lesbianidade de Carolina indica a aceitação da própria sexualidade, ter sido um momento em que ela tentava se adequar ao padrão da heterossexualidade compulsória, a qual impõe uma matriz de inteligibilidade, ou seja, uma coerência e uma continuidade entre sexo/gênero/desejo e práticas sexuais. Contudo, nas palavras de Carolina, ela parou de se enganar e ocorreu a desidentificação com a norma, após perceber a existência de uma demarcação discursiva. Butler (2008), traz uma importante reflexão sobre o sexo como um ideal regulatório cuja materialização é imposta através de uma reiteração forçada das normas. A autora chama a atenção para o fato de que se essa reiteração é necessária, é sinal da materialização não ser nunca completa, pois os corpos não se conformam nunca, completamente, às normas pelas quais sua materialização é imposta. O relato de Carolina corrobora o pensamento de Buler, pois o que constitui a fixidez do corpo, é algo material, mas essa materialidade é repensada, ou seja, embora os discursos tendam a cultivar identificações a serviço de um objetivo político, pode ocorrer a desidentificação, que é fundamental para a rearticulação democrática. Destarte, Lima (2016), em sua pesquisa também chama a atenção para o apagamento e a invisibilização das lesbianidades durante a educação básica. A autora ao investigar as trajetórias escolares de mulheres lésbicas e bissexuais, destaca a falta de informações sobre a existência lésbica e de reconhecimento dessas mulheres. Para a pesquisadora, em uma lógica binária, hegemônica no espaço escolar, ocorrem prejuízos à identificação de si própria como lésbica ou bissexual nos processos de subjetivação. Desse modo, com a fiscalização do afeto e a não valorização das diferenças, essas mulheres não se sentem confortáveis ou seguras para viver suas sexualidades plenamente nos ambientes escolares. O gráfico abaixo nos auxilia a visualizar o percentual das estudantes que já foram vítimas de preconceito por conta da orientação sexual:

Gráfico 2 – Resposta ao Formulário de Pesquisa

Fonte: A autora.

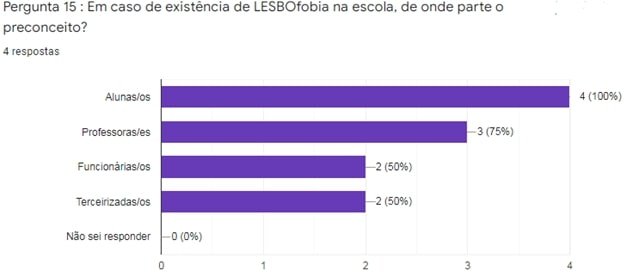

Com relação ao questionamento de quais sujeitos partem o preconceito na escola, um total de 100% das estudantes pesquisadas, 04 (quatro), responderam que o preconceito parte dos próprios estudantes, enquanto um total de 75%, 03 (três), responderam que parte dos(as) professores(as) conforme gráfico abaixo:

Gráfico 3 – Resposta ao Formulário de Pesquisa

Fonte: A autora.

A escola é uma instituição que, como (re)produtora de “verdades” e de ideologias hegemônicas, aborda o tema da sexualidade de maneira restrita, na maioria das vezes, com recomendações sobre o uso de preservativos como maneira de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e à gravidez na adolescência. Nessa abordagem conhecida como, educação sexual, estão implícitos diversos valores conservadores, da família e da sociedade, os quais marginalizam os gêneros que não performam de acordo com os papéis atribuídos e esperados socialmente (BUTLER, 2003). Para pensar na reprodução do preconceito na escola pelos(as) próprios(as) estudantes, é necessário compreender que a criança ao nascer já se encontra imersa em um sistema linguístico-discursivo que impõe apenas duas possibilidades hierarquizadas e complementares, o sexo masculino e o sexo feminino. Nessa perspectiva, as reflexões de Butler (2003; 2008) questiona os ensinamentos transmitidos por diversos discursos e instituições, inclusive a escolar, ou seja, a filosofia explica que a heterossexualidade compulsória atribui coerência às relações de sexo, gênero, corpo e desejo, de maneira a tornar os gêneros inteligíveis através de uma correspondência binária que confere naturalidade à heterossexualidade (BUTLER, 2003; 2008).

Segundo a autora, a incoerência entre o gênero e o sexo é o que separa o abjeto e o desumanizado do reconhecimento humano. Desta maneira, a autora chama a atenção para a necessidade de desconstrução da ontologia do ser. A teoria dos papéis de gênero questiona a dimensão social das características masculinas e femininas, concebendo-as como papéis assumidos na sociedade (COSTA, 1994). Nessa perspectiva, em cada contexto cultural são fabricadas diversas atribuições para homens e mulheres que refletem as normas de conduta esperadas para cada sexo (PEREIRA, 2012; CONNELL, 2014). A imposição vivenciada no âmbito das instituições educacionais, engessam homens e mulheres, a coerente “civilidade”, gera marcas pelo corpo, implica práticas duras e sutis de comportamentos a fim de se formar homens e mulheres “de verdade” (LOURO, 1999), de maneira que os corpos que “escapem da programação inicial” são considerados abjetos.

b. A LESBOfobia na universidade

Quando se perguntou sobre de onde parte o preconceito na universidade ficou evidente, quando parte dos professores, há uma grande barreira para se realizar a denúncia, que pode estar relacionada ao receio de perseguição, assédio e até mesmo a retenção no curso. Isso indica não apenas a fragilidade de uma política efetiva para a comunidade LGBTQI+ na universidade, mas principalmente a presença de discursos homofóbicos em sala de aula, de modo que nos leva a pensar no deslocamento para com a realidade social de parte do corpo docente e do impacto que a violência de gênero tem na vida de jovens estudantes.

“A universidade sempre tentou passar uma imagem de ambiente aberto e lugar ideal para se entender como pessoa através de novas experiências e construção de bagagem de mundo; mas infelizmente ainda existe muito preconceito e violência dentro desse espaço, e grande parte dele vem dos próprios universitários, tanto alunes quanto professores. É algo extremamente complicado porque quando parte do docente, alunes não se sentem acolhidos o suficiente pra denunciar (por perigo do professor descobrir e a pessoa acabar sendo prejudicada, pelo risco de a denúncia não dar em nada, etc) e, caso venha de outre alune, não nos sentimos firmes o suficiente nem pra falar que estamos ofendidos”. (Beatriz)

A partir do relato acima, evidencia-se a importância de uma formação continuada junto aos docentes da universidade abordando a temática da orientação sexual e da identidade de gênero, destacando o enfrentamento à LGBTIfobia, como também a necessidade de incentivo às pesquisas de Iniciação Científica e de Iniciação à Docência sobre o tema, sobretudo diante da valorização do modelo heterossexual e da exclusão de todos que não se encaixam na heteronormatividade. De acordo com a pesquisa de (BRAGA, 2019), algo a ser evidenciado no que se refere à invisibilidade das lésbicas é a questão do armário, pois ao mesmo tempo em que se adequam ao modelo da heterossexualidade compulsória tendo a sensação de proteção relacionada à LESBOfobia, por outro lado, sofrem pelo não reconhecimento por seus grupos sociais, fato que pode levar à sensação de não pertencimento ao espaço escolar e universitário, conforme relato: “Há muitos episódios de lesbofobia, denúncias ignoradas e situações desconfortáveis que podem fazer uma aluna dar 10 passos pra dentro do “armário”, ao invés de se sentir incentivada a sair dele. Às vezes, o “armário” é mais seguro”. (Beatriz)

Quando se perguntou sobre o reconhecimento da identidade lésbica na UFPE, a crítica da discente logo abaixo indica, de certa maneira, uma contradição, ou seja, apesar dos episódios de LESBOfobia no campus, pode-se observar a existência de iniciativas, mesmo que pontuais, com o objetivo de combater a LGBTIfobia na universidade.

“Acredito que seja bastante reconhecida na teoria. Ainda vejo muitos episódios de lesbofobia no campus, e em contraste a isso tem as redes sociais da UFPE cheias de posts que estendem a bandeira e afirmam a faculdade enquanto um espaço livre e de luta pela causa e visibilidade lésbica. As informações nem sempre batem, sabe?” (Beatriz)

A estudante utiliza o termo contraste para indicar que há uma tensão, uma vez que a universidade é um território de disputa, pois apesar de ter o Núcleo LGBTQI+ como política, o segmento Lésbica, ainda é invisível até nesse espaço de resistência, tendo em vista a ausência de um projeto de enfrentamento específico à LESBOfobia, quando comparado a outras identidades. Além disso, essas estudantes convivem com práticas sexistas e discriminatórias em sala de aula. Destarte, embora a universidade, como parte da sociedade, reproduza preconceitos e opressões no cotidiano acadêmico, ela apresenta uma configuração diferente da escolar em diversos aspectos, uma vez que existem espaços para participação política e para questionamentos dos estudantes. Ademais, o CAC é considerado por algumas discentes um centro mais aberto às questões relacionadas à identidade de gênero e à orientação sexual, conforme relato: “Nunca me deparei com a inviabilização, mas novamente, estudo em um prédio muito aberto a essas questões.” (Patrícia)

“Atualmente as pessoas na universidade estão com a mente bem aberta e nós temos espaço para nos questionarmos e reconhecer o que somos então acredito que a identidade lésbica é sim reconhecida, porém, mesmo numa universidade pública, deve ter pessoas com a mente fechada. As pessoas hoje em dia têm espaço para se questionar e se descobrirem (mesmo que isso não seja geral), por isso temos diversas pessoas que se identificam com a comunidade LGBT.” (Patrícia)

O relato acima, mostra que na universidade há espaço para questionamento, que é uma estratégia política importante para criar narrativas, subverter e desconstruir o binarismo sexual, pois já não dá conta das identidades contemporâneas. Segundo as análises de Ana Carla Lemos (2019), a entrada na universidade passa a ser um momento de maior liberdade, por conta das amarras das famílias. Diante disso, pode-se inferir que a UFPE possui um cenário contraditório de liberdade e vigilância, pois ao mesmo tempo em que avança no enfrentamento da LGBTfobia, a partir de normativas construídas na universidade e espaços de resistências como o Núcleo LGBTQI+, nas relações sociais apresentam diversos dispositivos (in)visíveis de vigilância da sexualidade que levam à sensação de desamparo e de não pertencimento ao espaço educacional. A missão da UFPE é oferecer uma formação, pautada em aspectos humanísticos e democráticos, entretanto, velam-se violências de todas as ordens. A escola e a universidade são, em parte, responsáveis pela reprodução das desigualdades sexuais e de gênero, e, para realizar o enfrentamento desse discurso construído historicamente, é necessário produzir novos discursos mais inclusivos, e oferecer aos profissionais da educação ferramentas para lidarem com a diversidade sexual, relações de gênero e orientação sexual. Esses espaços legitimam a marginalização dos/as discentes que não se encaixam no modelo de heterossexualidade compulsória, controlando, policiando e hierarquizando os sujeitos. Para (AUAD e CORDEIRO, 2018), é importante destacar que o padrão hegemônico masculino, heterossexual, branco, classe média alta e urbano, impõe desafios e enfrentamentos às estudantes universitárias que (re)existem neste ‘não lugar’, onde se configura a universidade.

c. A LESBOfobia na família

A família é uma instituição poderosa na vida dos sujeitos, sendo ela o dispositivo da sexualidade que autoriza a ser guardiã da sexualidade dos meninos e das meninas, são os pais e as mães, os encarregados de educar para a heterossexualidade compulsória, bem como “detectar” os desvios, resistências e consequentemente tentar corrigi-los (TOLEDO, TEIXEIRA FILHO, 2013).

Quando se perguntou sobre assumir a orientação sexual obtivemos o seguinte relato:

“Como havia mencionado antes, a heterossexualidade compulsória existe e é um dos motivos pelos quais as pessoas se veem obrigadas a acreditarem que são Bi, se forçando a gostarem do sexo oposto, quando na verdade não gostam. Além de que, certas famílias ainda têm aquela ideia de criar os filhos ensinando-os a ter repulsa de certos grupos, e isso pode acabar por atrasar a descoberta e até mesmo causar uma não aceitação.” (Carolina)

O relato de Carolina indica que algumas pessoas são obrigadas a acreditarem ser bissexuais, e a família é uma instituição que assume papel importante para ensinar o aceitável e o inaceitável. Um ponto fundamental é: a família se preocupa com os preconceitos dos quais, o(a) filho(a) poderá sofrer na sociedade, o que não garante que o preconceito não acontecerá dentro da própria casa, uma vez os filhos são aconselhados a vigiarem as próprias expressões de gênero. O relato a seguir corrobora essa reflexão do momento de assumir a orientação sexual: “Algumas pessoas só demoram a se sentir confortáveis, pois às vezes não é só o espaço universitário, mas todos os outros que frequentam, principalmente em casa” (Marina). Revelar a orientação sexual, muitas vezes, é um processo difícil tanto para quem faz a revelação, como para quem recebe a informação, pois há uma negação por parte da família. De acordo com os achados na pesquisa de Ana Carla Lemos (2019), muitas de suas interlocutoras migraram para outras cidades ou estados para vivenciar a sexualidade, mas depois de terem passado por violências sexuais, física, psicológica, inclusive tentativas de internamentos pela família para a “cura” da sexualidade.

Para as mulheres, construir sua identidade na obediência masculina e na heterossexualidade é preciso diversos ensinamentos, que iniciam na restrição do espaço e na mobilidade. Isso porque o corpo feminino é associado a ideia de terreno baldio: é fértil, necessita de cuidados para florescer, pode ser invadido, carece de cerca e de dono. Essa metáfora aponta o controle e a restrição das famílias com as filhas (BRAGA, 2019). As meninas são mais presas em casa, para terem seus corpos moldados na irredutível vulnerabilidade, ao não poderem “sair” porque os homens podem lesá-las, elas aprendem a “respeitar” pelo medo a figura masculina, naturalizar suas condutas violentas e a construírem estratégias de viverem melhor ao lado dos homens (RICH, 2010). Pode-se observar que a “saída do armário” diante da família é um processo doloroso, pois o sujeito vive uma luta interna, muitas vezes por receio de não ser acolhido pelos familiares, conforme relato da participante da pesquisa sobre como se deu esse processo de revelação da orientação sexual: “Entre amigos e com minhas irmãs fui contando em momentos oportunos ou quando perguntada. Com meus pais tive que juntar forças por uns anos até falar para eles à mesa em um jantar.” (Marina). Ana Carla Lemos (2019) observou que a família é o primeiro lugar de militância, pois a construção da identidade lésbica é um processo violento, que precisa de um posicionamento político para conquistar o respeito nas famílias, o quanto está conectado com a dependência financeira e emocional.

“Não assumi, exatamente. Nunca tive essa conversa com meus parentes e nem vontade de ter, porque precisar se assumir é algo extremamente desconfortável, difícil e bugado (pessoas heterossexuais nunca precisaram se sentar com a família pra falar por quem sentem atração ou buscar aprovação pra isso, então por que eu preciso? Meus sentimentos e minha identidade precisam ser validados através da "saída do armário" para serem algo oficial sobre mim? Quantas vezes no dia preciso me assumir para outras pessoas?). Tratei tudo naturalmente e só fui seguindo, sempre que alguém pergunta sobre eu respondo e só; teoricamente, não tive esse momento marcado de me assumir”. (Beatriz)

A possibilidade da não aceitação por parte da família fez a estudante se sentir extremamente desconfortável em revelar a orientação sexual, e apesar de “agir naturalmente”, provavelmente teve que lidar com a sexualidade de modo a não se anular, o quão de maneira geral é um processo difícil podendo acarretar ansiedade, angústia e depressão, pois muitas jovens ainda dependem financeiramente dos familiares. Conforme a estudante relata acima, as pessoas heterossexuais não precisam se sentar com a família para buscar aprovação, e isso nos leva a pensar que as pessoas homossexuais, por não possuir o status de sujeito, vive sob a força da exclusão e da abjeção, habitando àquelas zonas inóspitas da vida social.

Após as análises dos resultados concluímos que a UFPE é um espaço contraditório, pois ao mesmo tempo quanto avança com a política LGBTQI+, pode-se observar relatos de existência da LESBOfobia. Há um receio de se realizar denúncia relacionada à LESBOfobia, principalmente quando o preconceito parte dos docentes, uma vez que há relato de denúncias ignoradas, o qual reflete uma fragilidade da política LGBTQI+ na UFPE e a necessidade de uma formação continuada direcionada aos professores. Algumas estudantes consideram o CAC, quando comparados aos outros centros, um espaço mais aberto às questões de identidade de gênero e orientação sexual.

Os resultados também evidenciam que a heterossexualidade compulsória é um dispositivo presente na família, na escola e na universidade, o que representa uma barreira para a identificação e aceitação da própria orientação sexual das estudantes. Por fim, esse estudo aponta para a necessidade de aprofundamento da temática, uma vez que alguns pontos precisam receber mais atenção, principalmente a que se refere ao reconhecimento da identidade lésbica na universidade e à ampliação das produções científicas, tendo em vista a invisibilidade das lesbianidades no espaço universitário.

AUAD, D.; CORDEIRO, A. L. A. A Interseccionalidade nas Políticas de Ações Afirmativas como Medida de Democratização da Educação Superior. Eccos Revista Científica (ONLINE), v. 45, p. 1-21, 2018. Disponível em: . Acesso em: 05 jun 2022.

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BORRILLO, D. Homofobia: história e crítica de um preconceito. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.

BUTLER, J. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BUTLER, J. Cuerpos que importan: Sobre los limites materiales y discursivos del “sexo”. 2. ed. Buenos Aires: Paidós, 2008 [1993].

BRAGA, K. D. S. Lesbianidades, performatizações de gênero e trajetória educacional. 2019. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/182069. Acesso em: 02 jun 2022.

CÉSAR, M. R. de A. Governamento e pânico moral: corpo, gênero e diversidade sexual em tempos sombrios. Educar em Revista, v. 33, n. 66, p. 141-155, out/dez 2017. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/54713/33976. Acesso em: 01 jun. 2022.

COSTA, C. L. O leito de Procusto: gênero, linguagem e as teorias feministas. Cadernos Pagu, n. 2, p. 141-174, 2006. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1715. Acesso em: 31 maio 2022.

DUARTE, F. E. B. As representações sociais de universitários de sexualidade lgbt sobre seus processos de escolarização e suas implicações em seus projetos de vida. 2015. Tese (Doutorado em Educação) – Instituição de Ciências da Educação, Universidade Federal Do Pará, Belém. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/8380/1/Tese_RepresentacoesSociasUniversitarios.pdf. Acesso em: 01 jun 2022.

FALQUET, J-F. Lesbianismo. In: HIRATA, H. et al. (Org.). Dicionário Crítico do Feminismo. São Paulo: Editora Unesp, 2009. p. 122-128.

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Rio de Janeiro: Vozes, 1987.

FOUCAULT, M.. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Tradução por Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

GONZÁLEZ REY, F. Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos de construção da informação. Tradução por Marcel Aristides Ferrada Silva. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2005.

GREEN, J. Além do carnaval: A homossexualidade masculina no Brasil do século XX. São Paulo: Editora Unesp, 2000.

JUNQUEIRA, R. D. Homofobia nas Escolas: um problema de todos. In: Rogério Diniz Junqueira (Org.). Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009, p. 13-51.

LAHNI, C. R.; AUAD, D. Não é mole não, ser feminista, professora e sapatão: Apontamentos de uma história a partir do espaço das lésbicas e da lesbianidade na produção de conhecimento sobre mídia. Anos 90, v. 26, p. 1–18, 2019. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/90001. Acesso em: 1 jun. 2022.

LEMOS, A. C. da S. Movimentos de lésbicas de Pernambuco: uma etnografia lésbica feminista. 2019. Dissertação (Mestrado em Antropologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38040. Acesso em: 1 jun 2022.

LESSA, P. O Feminismo-lesbiano em Monique Wittig. Revista Ártemis, n. 7, dez. 2007.

LIMA, V. B. C de. “Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira”: a heteronormatividade na narrativa da trajetória escolar de mulheres lésbicas e bissexuais. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

LOURO, G. L. (Org.). O corpo educado: Pedagogia da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pósestruturalista. ed. 7. Rio de Janeiro: Vozes, 2004.

MASCARENHAS, A. D. N. Por uma pedagogia decolonial contra a docilização de corpos, invasão cultural e desproblematizaçao da educação no projeto da escola cívico-militar. Revista Temas em Educação, v. 29, n. 3, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/55994. Acesso em: 5 jun. 2022.

MOLINIER, P.; WELZER-LANG, D. Feminilidade, Masculinidade, Virilidade. In: HIRATA, H. et al. (Org.). Dicionário Crítico do Feminismo. São Paulo: Editora Unesp, 2009. p.101-106.

PEREIRA, M. do M. Fazendo género no recreio: a negociação do género em espaço escolar. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2012.

PARKER, R. Abaixo do Equador: Culturas do Desejo, Homossexualidade Masculina e Comunidade Gay no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Record, 2002.

RICH, A. Heterossexualidade compulsória e existência lésbica. Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 4, n. 05, nov. 2010.

RIOS, L. F. “LOCE LOCE METÁ RÊ-LÊ!”: posições de gênero-erotismo entre homens com práticas homossexuais adeptos do candomblé do Recife. Revista Polis e Psique, v. 1, n. 3, p. 212-231, 2012. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/PolisePsique/article/view/31540. Acesso em: 1 jun 2022.

RUBIN, G. O tráfico de mulheres: notas sobre a ‘economia política’ do sexo. Recife: SOS – Corpo, 1993. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1919. Acesso em: 31 maio 2022.

RUBIN, G. Pensando Sexo: Notas para uma teoria radical da política da sexualidade. Tradução por Felipe Bruno Martins Fernandes. 1994. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/1229/rubin_pensando_o_sexo.pdf. Acesso em: 20 maio 2022.

SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Tradução: Christiane Rufino Dabat e Maria Betânia Ávila. 1990.

TOLEDO, L. G.; TEIXEIRA FILHO, F. S. Homofobia familiar: Abrindo o armário ‘entre quatro paredes’. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 65, n. 3, p. 376-391, 2013.

WITTIG, M. O Pensamento Hétero. New York, Modern Language Association Convention, 1978.