No Brasil, o tema da educação sexual assume uma posição mais central na sociedade entre as décadas de 1920 e 1930, tendo como foco a saúde das mulheres. A principal motivação, na prática, era garantir a reprodução saudável e reprimir atitudes femininas vistas como imorais na época (BRUSCHINI; BARROSO, 1986). Olhando para trás, desde uma perspectiva antropológica, entendemos que as discussões sobre educação sexual eram dominadas pelos médicos (embora educadores também participassem) e repercutiam a antiga ideia de que as mulheres, sendo dotadas de paixões desenfreadas, necessitavam de um aprendizado moral com foco na castidade. Isso é coerente com o fato de que a igreja católica exercia forte influência nos diferentes setores sociais, de modo que, até a década de 1960, essa instituição participava da definição dos conteúdos dos currículos escolares. A igreja católica, em nome da moral e dos bons costumes, se opôs à incorporação das questões sobre sexualidade pelas escolas (ROSEMBERG, 1985). O controle dos corpos femininos foi um fenômeno geral liderado pelos governos de diferentes países, como no Brasil e Espanha. A comunidade médica, inspirada em crenças religiosas, serviu aos governos ao assumir a responsabilidade de definir, controlar e administrar a sexualidade. O corpo feminino mereceu mais atenção baseada na crença de que é um corpo “saturado de sexualidade” e, por isso mesmo, deveria ser submetida ao controle médico para a procriação e manutenção da população (PULEO, 1992).

Com vistas a endereçar mais claramente os fundamentos da pesquisa, consideramos necessária uma distinção conceitual entre os termos ou expressões “orientação sexual”, “educação sexual” e “educação para a sexualidade”. Entendemos a partir de Xavier-Filha (2009) que as expressões “orientação sexual”, “educação sexual” e “educação para a sexualidade” foram transformadas ao longo do tempo e marcam posicionamentos diferentes nos documentos educacionais, leis, propostas pedagógicas e debates acadêmicos na compreensão das sexualidades. A expressão “educação sexual” tem uso com sentido prescritivo, normatizador e moralista, isto é, serve para afirmar uma visão determinista e reguladora da sexualidade (FOUCAULT, 1997; RIBEIRO, 2013), o que limita o estudo apenas em torno da masturbação, das doenças sexualmente transmissíveis e da educação das mulheres para a vida doméstica. Na tentativa de evitar esse sentido problemático, que vem sofrendo desgaste pelo uso há mais de século, os PCN inauguram a expressão “orientação sexual”, que tem o sentido de ser uma proposta pedagógica, ou seja, liderada pela escola, mas diferente da abordagem conduzida nas famílias. A “educação para a sexualidade” enfatiza o ato de educar, está preocupada com o ensino de valores, dos aspectos relativos aos corpos e gêneros e a vivência da expressão sexual, e em evidenciar as relações de poder/saber em torno da sexualidade como construto histórico (XAVIER-FILHA, 2009). A nomenclatura “educação para a sexualidade” é coerente com a formação de novo um campo de investigações, que considera o fenômeno sexualidade em diferentes manifestações, biológicas e sociais, cujos conceitos e definições estão sendo desenvolvidos. Enfim, educar as pessoas para o entendimento dos gêneros, sexualidades e corpos, ou seja, diz respeito à “educação na diversidade”, “para a diversidade” e “pela diversidade”, porque a diversidade ensina (JUNQUEIRA, 2007).

Portanto, evitamos cair no risco de assumir as diferentes nomenclaturas como sinônimos e justificamos, nesses termos, que a decisão de usar a expressão “educação para a sexualidade” ao longo desse trabalho não é trivial ou cosmética. Na verdade, é produtora de sentido, realça o papel da educação que necessariamente assume verdades de maneira provisória, e assim problematiza práticas e conhecimentos dados como naturais. Em projetos de educação sexual, as abordagens comumente sustentam ênfase anatômica/fisiológica, o que limita as ações ao campo único da biologia. Por outro lado, seguimos a Preciado (2014) na linha de dar novo rumo às discussões sobre sexualidades, ao argumentar que o estudo sobre o sexo e os gêneros não deve ser limitado às ciências naturais, porque são dispositivos ou tecnologias de controle e regulação das corpos e, assim, merecem ser estudados como parte da história da humanidade.

Estamos interessados em criar as condições de integrar diferentes conhecimentos para uma abordagem interdisciplinar, em franco reconhecimento da sexualidade como fenômeno com muitas expressões. Esta é uma compreensão que destacamos desde logo, pois necessária ao entendimento de que as sexualidades, assim no plural, são o objeto de investigação dessa dissertação. Ao considerarmos os referenciais teóricos que sustentam ações em “educação para a sexualidade”, notamos uma enorme avenida de assuntos, interesses e leituras. Enquanto “educação sexual” vincula sexualidade apenas à promoção da saúde e prevenção de doenças, um projeto de “educação para a sexualidade” se compromete com questões mais amplas, como as violências de gênero, sexual, misoginia e homofobia.

Importa esclarecer que há um histórico de resistência à educação sexual nas escolas brasileiras, sendo uma das razões para a elaboração de atividades pedagógicas orientadas no campo da educação para a sexualidade. Um caso que ajuda a recapitular o histórico de resistência à educação sexual é o da professora demitida em 1972 por influência do pai de uma aluna de um colégio particular de São Paulo (ROSEMBERG, 1985). O pai, um ex-militar, soube que a professora estava desenvolvendo os debates sobre questões relacionadas à sexualidade a partir de um livro chamado “O caneco de prata”, do escritor João Carlos Marinho. O pai afirmou com indignação que se a escola não impedisse a professora, então ele iria “tomar providências”. A escola apoiou a professora, mas a orientou a reduzir as atividades: apenas dar uma aula sobre o livro. De todo modo, um mês depois, a professora foi detida pela polícia e a escola passou a ser vigiada. A diretora, a fim de que a escola saísse da vigilância policial, recorreu ao ministro da Educação, cargo na época ocupado por Jarbas Passarinho. O Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) interrogou tanto a professora quanto o autor do livro. Durante todo o ano de 1973, a professora foi interrogada pelo DOPS, sem direito a advogado. Em 1974, mesmo com as explicações fornecidas ao órgão oficial, ela foi acusada de mau cumprimento dos deveres pela Secretaria de Educação. No fim dos acontecimentos, a professora foi suspensa por quinze dias, com a decisão publicada no Diário Oficial de 25/10/1975 (ROSEMBERG, 1985; ANAMI; FIGUEIRÓ, 2009).

Os atos políticos de perseguição aos professores sobre os conteúdos e as abordagens de ensino no passado parecem ter algum impacto na sociedade atual, na medida em que encontramos opiniões que, por desprezo às políticas educacionais e às pesquisas científicas na área de educação, associam equivocadamente educação sexual à pornografia ou à “falta de vergonha” das escolas e professores. Uma das razões para isso é que, por muito tempo, em nossa sociedade judaico-cristã, a sexualidade esteve associada à reprodução no caso da mulher e ao prazer no caso dos homens. Por exemplo, historicamente a política sexual fundada na heteronormatividade valida somente a combinação do par vagina/pênis vistos como órgãos sexuais, pois estão diretamente ligados com o “feitio da cria”. Os pares boca/pênis, boca/vagina, boca/seio ou mamilo, boca/ânus, pênis/ânus são vistos como espaços imorais ligados à prática sexual (PRECIADO, 2014).

Para o referencial pós-estruturalista, o que é “certo” e o que é “errado”, assim como o que se qualifica como “verdade” ou como “mentira” são estabelecidos no jogo de poder. Os significados são construídos pelos sujeitos sociais através de disputas no âmbito da cultura, e, por essa razão, os sentidos que atribuímos são históricos, contingenciais, provisórios, mutantes. Para os Estudos Culturais “a cultura não é nada mais do que a soma de diferentes sistemas de classificação e diferentes formações discursivas [...] a fim de dar significado às coisas” (HALL, 1997, p. 29).

Usando as lentes dos Estudos Culturais na sua vertente pós-estruturalista, a sexualidade é entendida como uma construção histórica, social e cultural, que se constitui na correlação de elementos sociais presentes na família, na medicina, na educação, na religião, entre outros, através de estratégias de poder/saber. Essa perspectiva contribui para explicitar os fatores sociais e educacionais que atuam para afirmar, contestar e/ou silenciar o tema da pluralidade sexual e de gênero pelos professores nas escolas e nos diversos outros espaços sociais, levando a prejuízos ao exercício pleno da cidadania.

Dentro desta perspectiva, os objetivos desse artigo são (1) identificar os significados problemáticos atribuídos, principalmente, ao conceito de gênero, no sentido de que transmitam preconceitos, binarismos hierárquicos e desigualdades; (2) apresentar recurso didático que elaboramos para contemplar os conceitos fundamentais do tema das sexualidades de maneira alinhada com a emergência dos estudos culturais sobre gênero. Esse artigo está estruturado do seguinte modo: na próxima seção, explicamos a metodologia empregada na elaboração do recurso didático. Em seguida, abordamos o conceito de família, a existência de diferentes configurações familiares e o problema da homofobia nas instituições escolares. Diante do exposto, exploramos parte do recurso didático que produzimos para o trabalho docente e a aprendizagem dos alunos. Por fim, lançamos nossas considerações sobre o uso do recurso didático e as implicações para o ensino das diferenças.

Metodologia

Para a elaboração do jogo de cartas, empregamos a técnica de análise documental. Essa metodologia, “caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação” (OLIVEIRA, 2007, p. 69). A pesquisa documental, embora próxima da pesquisa bibliográfica, “requer uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos não passaram antes por nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007, p. 70). No decorrer da leitura analítica dos documentos, procuramos colocar em evidência padrões, regularidades, bem como tópicos presentes nos dados. Nessa sequência, estabeleceram-se categorias de análise dentro de cada temática considerada. A definição dos assuntos abordados nas cartas emerge das análises tecidas em diferentes documentos. O primeiro documento analisado, intitulado “Brasil Sem Homofobia Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual” (BRASIL, 2004), inclui uma série de materiais educativos colocados à disposição do governo brasileiro, a partir de 2004, para a formação de professores sobre sexualidade humana. O segundo documento analisado foi a publicação “Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais” (PEREIRA et al., 2007). O terceiro documento foi “Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais – livro de conteúdos (BRASIL, 2009). O quarto documento analisado foi “Caderno SECAD 4 – Gênero e diversidade sexual na escola: reconhecer diferenças e superar preconceitos” (HENRIQUES et al., 2007), que é parte de uma série de cadernos que documentam as políticas públicas da Secadi/MEC. Por fim, o quinto documento analisado foi “Gênero e diversidade na escola: trajetórias e repercussões de uma política pública inovadora” (CARRARA et al., 2011). Esses documentos traduzem uma política da diferença (LARROSA; SKLIAR, 2001), que pode ser acionada em propostas pedagógicas de uma educação não racista, não sexista e não homofóbica, pautada pela promoção da igualdade e do respeito à diferença.

Analisando os documentos, à luz dos referenciais teóricos dos Estudos Culturais na sua vertente pós-estruturalista, propomos o estudo das sexualidades e diversidades identitárias através dos seguintes assuntos: (i) identidades de gêneros e identidades sexuais; (ii) violência de gênero; (iii) corpos, sexting, AIDS; (iv) relações entre sexualidades, gêneros, mídia e religião. A concepção de cada carta envolveu cuidados e reflexões para traduzir em imagens os conceitos e as dificuldades práticas na abordagem pedagógica sobre sexualidades em sala de aula, conforme extraídos da revisão de literatura.

Diferentes modelos de famílias

Ao longo do tempo, as famílias brasileiras se modificaram bastante. O modelo de configuração familiar constituído por pai, mãe, um filho e uma filha, tendo como represente central a figura do pai é uma configuração entre outras configurações. Na sociedade atual, as mulheres se casam mais tarde, se separam com mais frequência, possuem menos filhos, devido ao uso de métodos contraceptivos, são muitas vezes as provedoras da casa e criam seus filhos sozinhas (BIROLI, 2014). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2009) emprega o seguinte conceito de família: “conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica, ou normas de convivência residentes na mesma unidade domiciliar, ou pessoa que more só em uma unidade domiciliar”.

Para Zauli (2011, p. 49), a reorganização familiar foi impactada pelos movimentos feministas, em que as mulheres, de classe média, um dos pilares de sustentação da estrutura familiar, deixaram de dedicar-se exclusivamente ao lar, aos cuidados conjugais e maternais e deslocaram parte de suas atividades para o espaço público do trabalho. Motivada pela necessidade, a mulher brasileira começou ocupar o mercado de trabalho e, como consequência, tem limitado o número de filhos e iniciado de modo mais precoce o afastamento deles do convívio familiar. Assim, temos o prestígio crescente dos valores individualistas em nossa sociedade, o que tem favorecido mães e pais solteiros assumirem a responsabilidade dos cuidados com os filhos. Deste modo, a família apresenta-se sempre com novas roupagens na esteira do contexto histórico e social (BOARINI, 2003).

É nesse contexto, a partir dos avanços sociais e de luta de classes, que a relação afetivo-sexual entre duas pessoas de mesmo gênero têm sido legitimadas nas diversas configurações familiares (ZAULI, 2011). É necessário enfatizar que o desejo afetivo-sexual é uma questão complexa, constituída pelos sujeitos em suas vivências sociais, e não deve ser confundido a ideia “opção sexual”, como se os sujeitos pudessem conscientemente fazer escolhas sobre sua identidade sexual ou que é determinada por influências de outros sujeitos. É por este motivo que concordamos com Costa (1994) quanto à adição do termo “afetivo” na definição da identidades sexuais e justificamos a adoção dos termos “homoafetivo”, “heteroafetivo” e “biafetivo”, em atenção à noção de construção envolvendo vários fatores (sociais, culturais, emocionais, entre outros).

Com a Resolução n°. 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo, o comando vigente está assim definido:

Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.

Desse modo, ao regulamentar o casamento homoafetivo, o CNJ propiciou

[...] paridade de tratamento entre os cidadãos brasileiros, prestigiando valores fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a função social da família e o afeto, abolindo o arbítrio da desigualação jurídica desarrazoada e unicamente fulcrada no preconceito de gênero e na marginalização das minorias o que não condiz com atual estágio de desenvolvimento da sociedade pós-moderna e nem com a ordem constitucional vigente (SILVA; POZZETTI, 2013, p. 129, grifo nosso).

Entendemos, assim como Biroli (2014, p. 10), que a vida doméstica e familiar é um artefato cultural, logo, o doméstico e o familiar são definidos historicamente e são naturalizados e normalizados por dinâmicas sociais e políticas complexas. Atualmente, mesmo com as diversas mudanças na conjuntura familiar em razão das lutas em busca de igualdade, podemos perceber que o modelo de organização da sociedade ainda impõe às mulheres e aos homens papéis distintos.

Ao longo da nossa história tivemos diferentes concepções sobre família. No art. 229, o antigo Código Civil (Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916) define família legítima referindo-se ao casamento civil. Desse modo, apenas quando homem e mulher se casavam, a união entre eles era legitimada; caso contrário, por mais que um casal morasse em mesmo domicílio e tivesse filhos, essa configuração não era reconhecida legalmente e socialmente como família. O fato é que muitas outras formas de relações sociais que também poderiam ser entendidas como famílias foram consideradas ilegítimas e marginalizadas por fugirem do modelo legal. Como explica Dias (2009, p. 41) “a família, consagrada pela lei, tinha um modelo conservador: entidade matrimonial, patriarcal, patrimonial, indissolúvel, hierarquizada e heterossexual”.

Ao longo da história a sociedade vai invisibilizando alguns grupos sociais em detrimento de outros por motivos religiosos, raciais, étnicos, sociais, de gênero e até mesmo de afetividade. Elegemos um padrão e todos que se “desviam” dele são silenciados, discriminados e alvos de preconceitos. Em outras palavras, “a invisibilidade é um desses mecanismos, e quando ‘o outro’, ‘o estranho’, ‘o abjeto’, aparece no discurso é para ser eliminado. É um processo de dar vida, através do discurso, para imediatamente matá-lo” (BENTO, 2011, p. 552).

Na esfera da medicina, por exemplo, o médico legista Leonídio Ribeiro lançou, em 1938, a publicação “Homossexualismo e Endocrinologia” como resultado de uma pesquisa empírica realizada com 195 homossexuais masculinos presos no Distrito Federal.

Além de definir a prática homossexual como “doença”, o médico dizia afirmou que o homossexualismo é consequência de perturbações do funcionamento da glândula de secreção. A comunidade médica utilizava a publicação de Leonídio como um instrumento de análise e manual preventivo da doença. A publicação escorou também propostas de tratamento para inversão sexual de homens que praticavam sexo com outros homens. A noção de cura é uma pretensão de poder, baseada em uma norma:

a norma não se define absolutamente como uma lei natural, mas pelo papel de exigência e de coerção que ela é capaz de exercer em relação aos domínios a que se aplica. Por conseguinte, a norma é portadora de uma pretensão ao poder [...] a norma traz consigo ao mesmo tempo um princípio de qualificação e um princípio de correção (FOUCAULT, 2001, p. 62, grifo nosso).

As ações ou práticas da comunidade médica de então assumem equivocadamente a existência de “performances de gênero” (BENTO, 2011, p. 553) que, cotidianamente, forjam uma norma que resultam em interdições e punições a identidades interpretadas como aberrações da natureza. Nesse ponto, concordamos com a explicação da professora Berenice Bento, ao destacar que “o processo de naturalização das identidades e a patologização fazem parte desse processo de produção das margens, local habitado pelos seres abjetos” (p. 553, grifo nosso). A compreensão formulada por Bento ilumina os formuladores de políticas, de currículos escolares e o trabalho de professores, para estarem vigilantes quanto ao fato de que

há uma amarração, uma costura, no sentido de que o corpo reflete o sexo e o gênero só pode ser entendido, só adquire vida, quando referido a essa relação. As performatividades de gênero que se articulam fora dessa amarração são postas às margens, analisadas como identidades transtornadas, anormais, psicóticas, aberrações da natureza, coisas esquisitas. (BENTO, 2011, p. 553).

Sendo a escola um órgão de fiscalização do Estado, as ideias de Leonídio Ribeiro chegaram às salas de aula, e professores e alunos passaram a ser fiscalizados com o objetivo de evitar a disseminação do homossexualismo, conforme o autor:

[...] Ganha papel fundamental, os erros ou defeitos de educação dos professores. Desejo alertar os pais para que evitem os erros pedagógicos que irão privar os jovens dos elementos capazes de permitir a formação da sexualidade normal [...] Observações e pesquisas de muitos anos, que realizo sobre o assunto, me confessaram que as influências da educação são decisivas, no aparecimento da homossexualidade (RIBEIRO, 1975, p. 91-92, grifo nosso).

Fica claro que diante de um grupo vulnerável, há sempre um outro que submete suas regras e imposições aos demais, ou seja, nesta relação desigual, o poder está sendo exercido por aquele que está na situação de poder. Na visão de Foucault (1985), o poder deve ser entendido

[...] como a multiplicidade de correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes, as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram uma nas outras, formando cadeias ou sistemas ou, ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação das lei, nas hegemonias sociais (FOUCAULT, 1985, p. 88-89, grifo nosso).

Com base nesse entendimento, todas as relações sociais estabelecidas são relações de poder. Ainda nas palavras de Foucault (1985, p. 89) “o poder está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares”. Aquele que exerce o poder proveniente de alguma situação social é capaz de afetar o outro, seja modificando, reafirmando, ou até mesmo anulando a manifestação de determinados comportamentos, características, e posicionamentos, ou seja, interfere na formação e na manifestação da identidade. A quem não está na situação do poder, cabe a resistência aos processos de normatização:

Os processos de normatização pretendem constituir identidade fixas e rígidas centradas nas premissas da heteronormatividade. Com isso, as pessoas que sentem desejo e amam pessoas do mesmo sexo passam a ter enormes dificuldade para conseguir tranquilidade e clareza, indispensáveis para uma formação e uma socialização menos atormentadas e uma homossociabilidade mais serena e saudável. A partir do momento que uma criança ou um/a adolescente percebe que tem desejos e vontades que diferem das de seus colegas de mesmo gênero, tente a retrair-se e a distanciar-se do mundo, dano início à interiorização de uma homofobia que poderá ter como má companheira durante toda a sua vida (PERES, 2009, 259, grifo nosso).

Com seus direitos negados, os homoafetivos precisaram e ainda precisam resistir e ir de encontro aos aparelhos reguladores para “provarem” sua existência e quem sabe alcançarem seus direitos para poderem exercer sua cidadania. A escola precisa reunir as condições para que todos os alunos sejam capazes de vencer os medos (CAETANO, 2006, p. 95).

Ao nascermos vamos sendo ensinados a agir de modo compatível e/ou correspondente ao nosso sexo biológico. Deste modo, o sexo biológico do indivíduo é crucial para demarcar como o sujeito deve ser na sociedade ou, dito de outro modo, cada gênero, seja o que nos é dado ao nascer, ou o que é resultado de reconhecimentos próprio e social, apresenta um papel na sociedade, o papel de gênero. Embora sejamos únicos, todos nós possuímos características comuns com a humanidade e estas características são construídas socialmente. De acordo com Guacira Lopes Louro, “os corpos são significados pela cultura e, continuamente, por ela alterados” (LOURO, 2000, p. 8). Ainda, no dizer de Goellner, o corpo também é produzido pela linguagem, ou seja, “a linguagem tem o poder de nomeá-lo, classificá-lo, definir-lhe normalidades e anormalidades” (2007, p. 29).

Ser homem ou mulher, por exemplo, não é fruto do nosso sexo biológico, órgão reprodutivos e genitais, mas resultado de um processo de reconhecimento social, ao passo que o gênero é construído socialmente. Para Jesus (2012, p. 8) "sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas. E o gênero vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem ou mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a autopercepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente”.

Assim, definimos sexualidade conforme a formulação de Foucault (1977, 1979), ou seja, como um dispositivo constituído por um conjunto de discursos, instituições e práticas que visam produzir/estabelecer/normatizar “verdades” em relação aos corpos e aos prazeres. A sexualidade é fabricada, produzida, reiterada pelos sujeitos, que podem expressar diferentes identidades. Nessa linha pós-estruturalista, “a identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A identidade tem estreitas conexões com relações de poder” (SILVA, 2000, p. 96-97).

A forma como nos reconhecemos pode ou não coincidir com a forma que a sociedade nos conhece. Quando nos identificamos com o gênero atribuído após o nascimento em razão do nosso sexo, somos, portanto, “classificados” como cisgênero. De outro modo, quando o gênero o qual fomos enquadrados ao nascermos não corresponde à forma como nos identificamos, somos então “classificados” como transgêneros. Além disso, há pessoas que não se reconhecem como nenhum dos dois gêneros (masculino e feminino) e são enquadradas como queer, andróginas ou acabam reutilizando a denominação transgênero. Louro (2000, p. 67) explica que as identidades transgênero e identidades sexuais homoafetivas são identidades colocadas em embate com a norma. No dizer de Fernando Seffner (2006, p. 91-92) são “identidades marcadas”, isto é, representadas como desviantes e que não podem falar por si. De acordo com o autor (SEFFNER, 2006, p. 91-92, grifo nosso),

as múltiplas identidades construídas no campo da sexualidade (homens homossexuais, mulheres lésbicas, travestis, transgêneros, homens bissexuais, mulheres bissexuais etc.) pode se dizer que são identidades “complicadas”, uma vez que marcadas como “desviantes”, pois as identidades “nomeadas no contexto da cultura experimentam as oscilações e os embates da cultura: algumas gozam de privilégios, legitimidade, autoridade; outras são representadas como desviantes, ilegítimas, alternativas. Enfim, algumas identidades são tão “normais” que não precisam dizer de si; enquanto outras se tornam “marcadas” e, geralmente, não podem falar por si.

Além do modo como nos identificamos, ou seja, além da nossa identidade de gênero, podemos nos assemelhar ou nos diferenciar em relação à nossa identidade sexual ou ao nosso interesse afetivo-sexual. Assim como os cisgêneros, os transgêneros, em relação à sua identidade sexual podem ser heteroafetivos, homoafetivos, bissexuais ou assexuais.

Entendemos por heteroafetivos todas as pessoas, cisgênero ou transgênero, que se sentem atraídas por pessoas de gênero oposto ao seu. Já os homoafetivos são todas as pessoas que se sentem atraídas por pessoas de gênero igual àquele que se identifica, enquanto os bissexuais se sentem atraídos por pessoas de qualquer gênero, e os assexuais não sentem atração sexual por pessoas de qualquer gênero.

O jogo didático “Sexualidades em Jogo”

Heteroafetividade e homoafetividade nas cartas união do jogo

Temos no jogo quatro naipes, sendo que todos representam os mesmos tipos de configurações familiares e consequentemente geram o mesmo tipo de combinação. A diferença é que os naipes abordam diferentes temáticas ou conteúdos. Não recomendamos que os usuários do jogo combinem cartas entre os diferentes grupos, ou seja, a combinação entre as cartas só é permitida dentro do mesmo naipe.

Para a compreensão da dinâmica do jogo, destacaremos a seguir as relações afetiva-sexuais heteroafetivas e homoafetivas inseridas nas cartas e como as combinações podem ser realizadas. O jogo aborda quatro modelos de famílias (hetero, homo, poli, e mono); nesse trabalho, abordamos os modelos hetero e homo presentes na carta união. A carta união orienta o tipo de combinação, sempre em número de três cartas, que o participante deverá fazer. A regra básica de todas as combinações, vale lembrar, é respeitar os conceitos de identidades de gênero e sexual, e o tipo de relação afetiva representadas nas cartas união. Quando o interesse afetivo do personagem não estiver ilustrado na carta, o participante é quem escolhe o gênero com o qual fará a combinação. Como diz Louro (2000, p. 8) “os corpos são significados pela cultura e, continuamente, por ela alterados”. Sob este ângulo, as cartas que não possuem marcadores para representar o interesse afetivo-sexual do personagem são interessantes porque passam a mensagem de que os sujeitos podem, ao longo de sua vida, ter diferentes interesses afetivo-sexuais, reconhecendo-se de maneiras diversas. Porém, quando o interesse afetivo-sexual do personagem da carta estiver representado, o participante deverá respeitar a identidade do personagem, fazendo assim a combinação recomendada na própria carta.

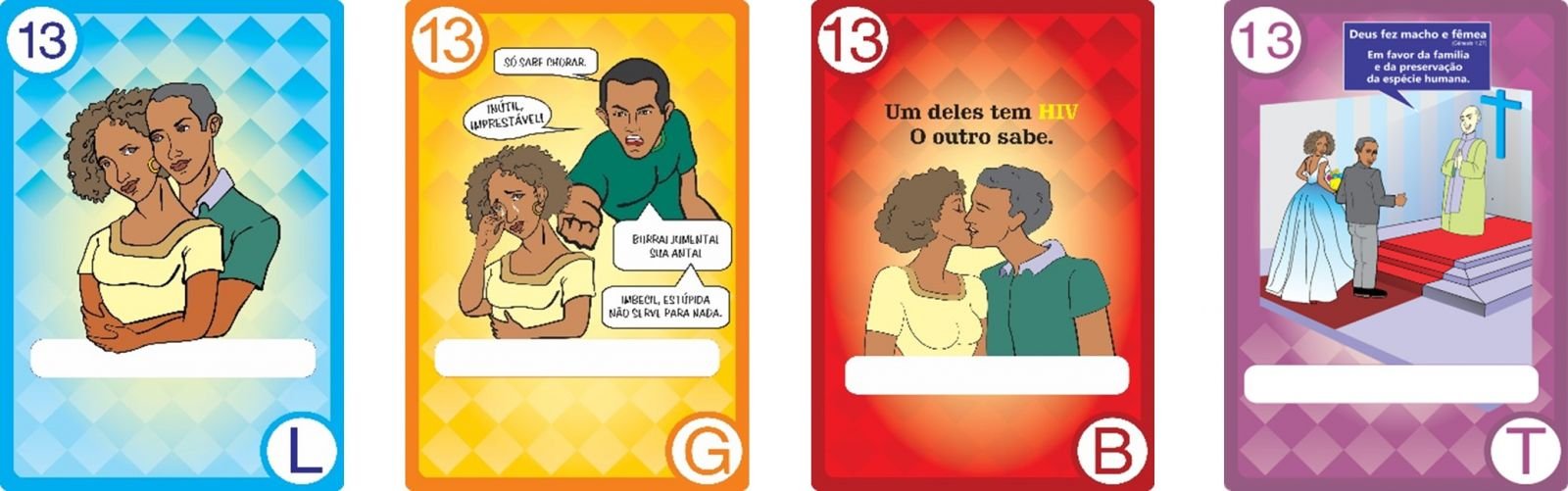

Ao longo do jogo, encontramos quatro cartas união que simbolizam a relação heteroafetiva (ver Figura 1). Nessas cartas, podemos identificar um casal composto por uma pessoa com marcadores do gênero feminino e outra pessoa com marcadores do gênero masculino. Se o usuário do jogo estiver com uma dessas cartas, deverá buscar mais duas cartas em que esses gêneros, cisgênero ou transgênero, aparecem de forma isolada para compor a trinca.

Figura 1 - Carta união com casal heteroafetivo nos naipes azul, laranja, vermelho e roxo - L, G, B e T

De modo geral, a função das cartas do naipe azul consiste em representar as diferentes identidades de gênero e sexual. A carta representa um casal com identidade sexual heteroafetiva. A carta do naipe laranja ilustra a representação de um tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência psicológica. A redação dada pela Lei 13.772/2018, a Lei Maria da Penha, assim define a violência psicológica:

entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação (BRASIL, 2018).

Ao retratar esse tipo de violência tão comum na sociedade, não estamos buscando reforçar esse ato de violência contra a mulher; pelo contrário, anseiamos, através das linguagens visual e verbal, informar e promover o debate e a reflexão entre estudantes, professores e usuários do jogo de modo geral.

Na carta do naipe vermelho, outro conceito importante foi abordado por meio dos diferentes recursos de linguagem. Tratamos de desmitificar algumas informações e preconceitos tão difundidos na sociedade por meio da representação da AIDS em um casal heteroafetivo, em vez de representarmos em um casal homoafetivo. Além disso, retratamos a possibilidade de conviver com a AIDS e que relações afetivas acontecem independentemente da presença da doença.

Na carta do naipe roxo, inserimos a frase “Deus fez macho e fêmea em favor da família e da preservação da espécie humana”. Nessa carta, fazemos referência à nossa cultura religiosa conservadora, que rejeita qualquer tipo de relação que não seja a heteronormativa. Ao comparar com a carta união do naipe roxo das Figuras 2 e 3, que representa a família homoafetiva, há diferenças relevantes. Enquanto para o casal heteroafetivo o tapete vermelho está estendido para que a celebração e aprovação aconteça, há entre o casal homoafetivo e a liderança religiosa que legitima a união matrimonial a presença de um abismo, que, por analogia, enfatiza os comportamentos discriminatórios da nossa sociedade.

Outro tipo de relação familiar é o da família homoafetiva. Essa união, composta por duas pessoas do mesmo gênero, seja feminino ou masculino, é tão legítima quanto a relação heteroafetiva. No dizer de Dias (2009, p. 47, grifo nosso),

as uniões entre pessoas do mesmo sexo, ainda que não previstas expressamente na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, existem e fazem jus à tutela jurídica. A ausência de regulamentação impõe que as uniões homoafetivas sejam identificadas como entidades familiares no âmbito do Direito de Família. A natureza afetiva do vínculo em nada o diferencia das uniões heterossexuais, merecendo ser identificado como união estável.

A união homoafetiva merece ser reconhecida como entidade familiar, pois assim como ocorre em outra relação, o afeto encontra-se presente entre eles ou elas. No jogo, temos oito cartas união com casal homoafetivo, sendo quatro cartas formadas por lésbicas (ver Figura 2) e quatro cartas formadas por gays (ver Figura 3).

Para compor a trinca constituindo essa família, o participante deverá buscar por personagens com marcadores do gênero feminino, com ou sem identificação do interesse afetivo por pessoas do mesmo gênero (ver Figura 4).

Figura 2 - Carta união com família homoafetiva composta por duas mulheres nos naipes azul, laranja, vermelho e roxo - L, G, B e T

Na carta união dos naipes azul, laranja, vermelho e roxo da Figura 2, temos a representação de um casal homoafetivo composto por mulheres, as quais assim se reconhecem, ou seja, independentemente do sexo biológico. A carta do naipe laranja da Figura 5 retrata duas mulheres amedrontadas por simplesmente não seguirem as normas de gênero. Ao tornarem pública sua identidade, são vítimas do preconceito, da discriminação social e da homofobia, postura discriminatória aqui representada, em vermelho no canto superior direito, pelo “monstro do heteroterrorismo”, que assim nomeamos com inspiração no trabalho da professora Berenice Bento (2011, p. 554).

Nas Figuras 2 e 3 do naipe vermelho, temos como pretensão problematizar os padrões estéticos de beleza, do corpo branco, heteroafetivo, jovem, que cabe nas normas naturalizadas e aceitas, e demarcar o corpo como expressão de identidades, o corpo como singular e social. Buscamos abordar a problemática através da ilustração de um corpo que “não cabe nas normas” (Figura 5) ao lado de um corpo que se encaixa nos padrões (Figura 3). De todo modo, independentemente do corpo em questão, o primeiro jugamento social está em torno da sexualidade e da identidade do sujeito, que se soma à aparência física dos sujeitos.

A moral religiosa que preza pela manutenção do binarismo, homem e mulher, e pela heteronormatividade, está enraizada na sociedade, mas mudanças de descontrução e desnaturalização são sentidas diante das reivindicações sociais que buscam o direito à liberdade de suas identidades de gênero e sexuais e legitimação das relações “fora” da norma. Os discursos da moral religiosa conservadora não estão presentes apenas no contexto religioso, disputam ao mesmo tempo espaço e poder na esfera política, nos debates sociais, e nos espaços formais de ensino. Na ilustração das Figuras 2 e 3, destacamos o distanciamento existente entre o celebrante e os/as noivos/as e o abismo que ainda se mantém entre o desejo de ser e o de poder ser.

Figura 3 - Carta união com família homoafetiva composta por dois gays nos naipes azul, laranja, vermelho e roxo - L, G, B e T

Figura 4 - Carta com mulher de identidade homoafetiva nos naipes azul, laranja, vermelho e roxo - L, G, B e T

.jpg)

Essas cartas contribuem para que os objetivos definidos nos PCN, de que os alunos devem ser capazes de: (1) respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos relativos à sexualidade, reconhecendo e respeitando as diferentes formas de atração sexual e seu direito à expressão, garantida a dignidade do ser humano; (2) compreender a busca do prazer como um direito e uma dimensão da sexualidade humana; (3) identificar e repensar tabus e preconceitos relacionados à sexualidade; (4) reconhecer como construções culturais as características socialmente atribuídas ao masculino e feminino; (5) desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito da sexualidade (BRASIL, 1998, p. 311).

A escola não tem o poder e a responsabilidade de determinar as identidades sociais, mas “suas proposições, suas imposições e proibições fazem sentido, têm ‘efeitos de verdade’, constituem parte significativa das histórias pessoais” (LOURO, 1999, p. 21). Em particular, práticas homofóbicas são consentidas e até mesmo ensinadas nas escolas, expressadas pelo desprezo, pelo afastamento, pela imposição do ridículo (LOURO, 1999, p. 29). A repressão sexual na instituição escolar “se efetiva, sobretudo, por meio de discursos, ideias, representações, práticas e instituições que definem e regulam o permitido, distinguindo o legítimo do ilegítimo, o dizível do indizível, delimitando, construindo e hierarquizando seus campos” (JUNQUEIRA, 2009, p. 16). Para enfrentar esse problema, o governo federal e a sociedade civil lançaram, em 2004, o “Programa Brasil sem Homofobia” com uma série de compromissos. Esse foi um dos documentos analisados nesse trabalho, em que buscamos desenvolver os seguintes compromissos definidos no documento: (1) estimular a produção de materiais educativos sobre orientação sexual e identidade de gênero e superação da homofobia; (2) apoiar e divulgar a produção de materiais específicos para a formação de professores (BRASIL, 2004).

O recurso linguístico utilizado para dar nome ao jogo não foi acidental. Além de tornar o nome do jogo mais expressivo, “Sexualidades em Jogo” sugere a reflexão sobre aspectos distintos da sexualidade. É que o jogo além de tratar das questões que envolvem o universo da sexualidade, faz alusão às próprias sexualidades do sujeitos, que são avaliadas, reafirmadas e até mesmo silenciadas no jogo da vida real e no jogo das cartas.

No jogo, buscamos representar alguns tipos de famílias presentes em nossa sociedade na “carta união”. Responsável por simbolizar o envolvimento afetivo-sexual entre os personagens que marcam uma determinada relação, a carta união serve de orientação ao usuário do jogo para o tipo de combinação que ele deverá buscar formar. A carta união foi pensada para ser apenas uma referência ou modelo que explicita o tipo de família e/ou relação afetiva entre os membros retratados nas cartas. Em outras palavras, o jogador pode combinar duas cartas diferentes para indicar o mesmo tipo de relação representada na carta união e, assim, a trinca é formada. Nesse ponto, vale a pena esclarecer as trincas formadas pelo jogador não necessariamente devem coincidir com as imagens das cartas união confecionadas; o que importa, na formação da trinca é respeitar os conceitos de identidades de gênero e sexual, e o tipo de relação afetiva representadas nas cartas união. Logo, o objetivo principal do jogador consiste em compor diferentes tipos de relações familiares, e isso é possível ao combinar os personagens que fazem parte da carta união.

No desenvolvimento de jogos didáticos, duas funções precisam ser seriamente consideradas: uma função lúdica e uma função educativa (KISHIMOTO, 1998). A diversão e o prazer favorecem a vivência integrada entre os jogadores como uma das condições necessárias para a aprendizagem dos conceitos inseridos no jogo. A finalidade do jogo com fins educacionais não é estimular uma disputa vazia, no sentido de que classifica os jogadores em mais habilidosos e menos habilidosos, mas sim produzir aprendizagem. Para isso, um componente importante na arquitetura do jogo é a criatividade, idealmente marcada por inesgotáveis formas de interações entre os elementos do jogo, entre os jogadores e os elementos do jogo, e de relações intrapessoais dos jogadores. Assim, na elaboração do jogo didático, a premissa central é preparar os indivíduos para o convívio social (CHATEAU, 1987). A partir desse entendimento, trabalhamos na arquitetura do jogo para expor os jogadores a situações tão variadas sobre temas relevantes no campo da educação para a sexualidade, cuja seleção de conteúdos, linguagem escolhida e regras fazem os jogadores terem lugar na equipe e considerarem diferentes pontos de vista. Essas são características de um jogo com potencial de jogabilidade e de produzir aprendizagem.

Agradecemos, pelas revisões a este trabalho, aos professores: Prof. Dr. Paulo Sergio Marchelli, Prof. Dr. Carlos Alberto de Vasconcelos, Prof. Dr. Fabio Zoboli e Profa. Dra. Fernanda Amorim Accorsi. Também agradecemos a José Jaelson dos Santos, profissional do Design Gráfico, pela atenção em capturar em imagens o jogo concebido na dissertação.

ANAMI, L. F.; FIGUEIRÓ, M. N. D. Interação família-escola na educação sexual: reflexões a partir de um incidente. In: FIGUEIRÓ, M. N. D. (org.). Educação Sexual: múltiplos temas, compromisso comum. Londrina: UEL, 2009. p. 87-112.

BENTO, B. Na escola se aprende que a diferença faz a diferença. Estudos Feministas, v. 19, n. 2, p. 549-559, 2011.

BIROLI, F. Família: Novos Conceitos. São Paulo: Fundação Perseu Abramo Partido dos Trabalhadores, 2014, 88 p. (Coleção o que saber).

BOARINI, M. L. Refletindo sobre a nova e velha família. Psicologia em Estudo, n. esp., p. 1-2, 2003.

BRASIL. Lei n°. 3.071, de 1 de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Revogada pela Lei n° 10.406, de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. Acesso em: 12 ago. 2021.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Lei nº 13.772, de 19 de dezembro de 2018. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13772.htm. Acesso em: 12 ago. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em gênero, orientação sexual e relações étnico-raciais. Livro de conteúdo. Versão 2009. Rio de Janeiro: Cepesc; Brasília: SPM, 2009. Disponível em: http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/ig/pdf/genero_diversidade_escola_2009.pdf. Acesso em: 12 ago. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Brasil sem Homofobia: programa de combate à violência e à discriminação contra GLBT e de promoção da cidadania homossexual. Brasília, 2004.

BRASIL. Resolução n°. 175, de 14 de maio de 2013. Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. Brasília, 2013.

BRUSCHINI, C.; BARROSO, C. Educação sexual e prevenção da gravidez. In: BARROSO, C. et al. Gravidez na adolescência. Brasilia: INPLAN/IPEA/UNICEF, 1986. p.29-54. (Série Instrumentos para a Ação; n.6)

CAETANO, M. Os gestos do silêncio para esconder as diferenças. In: SOARES, G. F.; SILVA, M. R. S.; RIBEIRO, P. R. C. (org.). Corpo, Gênero e Sexualidade: problematizando práticas educativas e culturais. Rio Grande: FURG, 2006. p. 85-97.

CARRARA, S. et al. (org.). Gênero e diversidade na escola: trajetórias e repercussões de uma política pública inovadora. Rio de Janeiro: Cepesc, 2011. Disponível em: http://www.e-lam.org/downloads/Trajet%C3%B3rias%20e%20repercuss%C3%B5es%20de%20uma%20pol%C3%ADtica%20p%C3%BAblica%20inovadora%20-%20Sistematiza%C3%A7%C3%A3o%20GDE.pdf. Acesso em: 12 ago. 2021.

CHATEAU, J. O jogo e a criança. São Paulo: Summus, 1987.

COSTA, R. P. da. Os onze sexos: as múltiplas faces da sexualidade humana. São Paulo: Editora Gente, 1994.

DIAS, M. B. Família homoafetiva. Bagoas, n. 03, p. 39-63, 2009.

FOUCAULT, M. Os anormais: curso Collège de France (1974-1975). São Paulo: Martins Fontes, 2001. (Coleção Tópicos).

FOUCAULT, M. 1977 - Poder e Saber. In: Estratégia, Poder-Saber. RJ: Forense Universitária, 2003, p. 223 – 240.

FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1997.

FOUCAULT, M. História da sexualidade. 4.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985. v. 3. (O Cuidado de si).

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

GOELLNER, S. V. A produção cultural do corpo. In: LOURO, G. L.; FELIPE, J.; GOELLNER, S. V. (org.). Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 28-40.

HALL, S. Identidades culturais na pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva, Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 1997.

HENRIQUES, R. et al. (org.). Gênero e diversidade sexual na escola: reconhecer diferenças e superar preconceitos. Cadernos SECAD 4. Brasília: Secad/MEC, 2007. Disponível em: http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_cad4_gen_div_prec.pdf. Acessado em: 12 ago. 2021.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS 2001-2009. Famílias e domicílios: características das famílias (2001 -2009). Disponível em: https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=6&op=0&vcodigo=FED304&t=tipos-familia. Acesso em: 07 out. 2020.

JESUS, J. G. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. Brasília: Autor, 2012.

JUNQUEIRA, R. D. Por uma pedagogia da diversidade de corpos, gêneros e sexualidades. In: RIBEIRO, P. R. C.; SILVA, F. F. da; MAGALHÃES, J. C.; QUADRADO, R. P. (org.). Sexualidade e escola: compartilhando saberes e experiências. Rio Grande: FURG, 2007. p. 7-13.

JUNQUEIRA, R. D. Homofobia nas Escolas: um problema de todos. In: JUNQUEIRA, R. D. (org.). Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009.

KISHIMOTO, T. M. Jogos Infantis: O jogo, a criança e a Educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1998.

LARROSA, J.; SKLIAR, C. Babilônios somos. A modo de apresentação. In: LARROSA, J.; SKLIAR, C. (org.). Habitantes de Babel. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p. 7-30.

LOURO, G. L. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, G. L. (org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

LOURO, G. L. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, Vozes, 2007.

PEREIRA, M. E. et al. (org.). Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais. Brasília/Rio de Janeiro: SPM/CEPESC, 2007.Disponível em: http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2007/gde-2007.pdf. Acesso em: 12 ago. 2021.

PERES, W. S. Cenas de Exclusões Anunciadas: travestis, transexuais e transgêneros e a escola brasileira. In: JUNQUEIRA, R. D. (org.). Diversidade sexual na educação: problematizações sobre homofobia nas escolas. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. UNESCO, 2009. p. 235-263.

PRECIADO, P. B. Manifesto contrassexual. Tradução: Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: n-1 edições, 2014.

PULEO, A. Dialéctica de la Sexualidade: Género y sexo en la filosofia contemporânea. Valencia. Cátedra, 1992.

RIBEIRO, L. Causas e tratamento da homossexualidade. In: _______. Memórias de médico legista. Rio de Janeiro: Sul Americana, 1975. v.1.

RIBEIRO, P. R. C. Revisitando a história da Educação Sexual no Brasil. In: REGINA, P. R. C. (org.). Corpos, gêneros e sexualidades: questões possíveis para o currículo escolar. Rio Grande: Editora da FURG, 2013. p. 11-16.

ROSEMBERG, F. Educação sexual na escola. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n.53, p.11-19, maio 1985.

SEFFNER, F. Cruzamento entre gênero e sexualidade na ótica da construção da(s) identidade(s) e da(s) diferença(s). In: SOARES, G. F.; SILVA, M. R. S. da; RIBEIRO, P. R. C. (org.). Corpo, gênero e sexualidade: problematizando práticas educativas e culturais. Rio Grande: FURG, 2006. p. 85-94.

SILVA, T. T. A produção social da identidade e da diferença. In: ______. (org.). Identidade e Diferença: A perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p.73-102.

SILVA, U. A.; POZZETTI, V. C. A resolução n. 175 do CNJ e os requisitos para a celebração do casamento. Scientia Iuris, v. 17, n. 2, p. 107-130, 2013.

XAVIER-FILHA, C. Educação para a Sexualidade: carregar água na peneira? In: RIBEIRO, P. R. C.; SILVA, M. R. S.; GOELLNER, S. V. (org.). Corpo, gênero e sexualidade: composições e desafios para a formação docente: Rio Grande: FURG, 2009. p. 85-103.

ZAULI, A. Famílias homoafetivas femininas no Brasil e no Canadá: um estudo transcultural sobre novas vivências nas relações de gênero e nos laços de parentesco. 2011. Tese (Doutorado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações) – Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2011.