Introdução

Desde os estudos sobre letramento científico realizados por DeBoer (2000), muitas contribuições se somaram ao longo do tempo, consolidando uma epistemologia própria em campos diversos e em expansão. A sociedade contemporânea, imersa em tecnologias de toda ordem, está às voltas com a necessidade de tomar decisões que envolvem o entendimento do que é 'científico'. A compreensão da natureza da ciência representa um grande desafio que, possivelmente, inclui como um dos seus critérios a qualidade do que é ser letrado científico.

A pesquisa relatada neste artigo faz parte de um estudo de pós-doutorado e busca conciliar a compreensão do letramento científico, o ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a perspectiva motivacional para o seu desenvolvimento em crianças.

A premissa fundamental deste estudo considera que o ensino de ciências nas séries iniciais das crianças é de grande importância para a formação da cidadania, pois contribui para o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a compreensão crítica e participação ativa na sociedade. É notável que, por meio do ensino de ciências, as crianças aprendem a formular perguntas, a buscar respostas baseadas em evidências e a desenvolver habilidades de pensamento crítico. Essas habilidades são fundamentais para a compreensão dos problemas sociais e ambientais que afetam suas vidas, bem como para a busca de soluções criativas e eficazes. Além disso, o ensino de ciências também contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis em relação à preservação do meio ambiente e à sustentabilidade. As crianças aprendem sobre a interdependência entre os seres vivos e o meio ambiente, sobre as consequências das ações humanas no planeta e sobre a importância da conservação dos recursos naturais para as gerações futuras..

Outra contribuição importante do ensino de ciência nessa escolarização inicial das crianças é a promoção da inclusão e diversidade. Através do estudo da biologia, por exemplo, as crianças aprendem sobre a diversidade dos seres vivos e sobre a importância do respeito e valorização das diferenças, podendo contribuir também no desenvolvimento de uma cultura científica que valoriza a colaboração, a diversidade de ideias e a construção coletiva do conhecimento, além da aquisição de padrões do pensamento e do fazer científico.

Objetivo e problema de pesquisa

O objetivo deste trabalho consiste em compreender, utilizando uma abordagem da Teoriação Polilógica, a dimensão estética como um elemento de sensibilização/motivação para os estudantes no ensino de ciências, a fim de contribuir para o desenvolvimento do letramento científico. Sua principal motivação deriva de uma pesquisa realizada durante o pós-doutorado, que busca novas abordagens para o ensino de ciências na formação inicial e continuada de professores. Este trabalho procura responder à seguinte questão de pesquisa: A Teoriação Polilógica pode ser uma abordagem viável para o ensino de ciências com uma orientação mais inclusiva em termos epistemológicos, visando a uma compreensão das ciências menos monológica, priorizando seus processos e problemas em detrimento de seus produtos?

Metodologia

A pesquisa aqui apresentada tem enfoque qualitativo e alcance exploratório que segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), estudos exploratórios são conduzidos com o objetivo de examinar um tema ou um problema de pesquisa que não foi estudado anteriormente, ou sobre o qual temos muitas dúvidas. Em outras palavras, esses estudos são realizados quando a revisão da literatura revela que existem poucas orientações de pesquisa ou ideias vagamente relacionadas ao problema de estudo, ou ainda quando queremos investigar temas e áreas sob novas perspectivas, que é o caso na abordagem desse artigo.

Os instrumentos de pesquisa se centraram no estudo da obra do professor Dante Galeffi, sobretudo em seu construto da Teoriação Polilógica que será abordada adiante e em pesquisa de campo que consistiu na busca de percepções de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sobre o que vem a ser esse letramento científico, com o intuito de direcionar o recorte da pesquisa. A escolha do segmento dos anos inicias se deve ao fato deste ser a formação de base para o indivíduo e, por conseguinte, o momento propício para o desenvolvimento de habilidades e competências que lastrearão toda a escolarização dos outros níveis. Portanto, os professores da educação básica em escolas públicas foram convidados a responder a duas questões. A saber: qual sua percepção do que vem a ser letramento científico e o papel da escola para que o processo ocorra? E a segunda questão, como professor(a), o que você faz em sala de aula ou nos seus processos educativos, para que esse letramento científico ocorra entre os seus estudantes? A solicitação à participação da pesquisa foi encaminhada em lista de e-mail de professores da Rede Pública de Educação do Distrito Federal, juntamente com a apresentação da pesquisa e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em que o pesquisador se comprometeu em resguardar o anonimato dos participantes. Apenas três professoras concordaram em participar, respondendo ao e-mail. Posteriormente foi agendado o encontro entre o pesquisador e as pesquisadas no qual se apresentou às questões para a efetivação das respostas. As respostas foram gravadas, transcritas e subsequentemente analisadas.

O artigo está estruturado em seções que assim se expressam: primeiramente se discute a importância de se compreender a natureza da ciência por meio de reflexões sobre a história da ciência, sua abrangência e alguns fundamentos epistemológicos. Em sequência são apresentadas considerações sobre o letramento científico em termos conceituais e o que se observa na sociedade que denota ou não, a aquisição desse letramento. A seção seguinte trata da percepção de professoras sobre letramento científico, o papel da escola e como promovem no dia a dia, além de breves análises sobre esses posicionamentos. O próximo tópico trata de Teoriação Polilógica que embasa a proposta motivacional na dimensão estética com vistas a promoção do letramento científico. Por fim, nas considerações gerais são apontados os desafios e perspectivas da pesquisa em análise cognitiva da teoria de Galeffi.

A importância da compreensão da natureza da ciência

Entre as ideias que buscam o entendimento sobre a natureza da ciência está a de que ela busca verossimilhança e se alicerçada nas concepções popperianas e seu falseacionismo metodológico. Para Freire-Maia (1998, p. 30) “A ciência visa a procura da verossimilhança - isto é, do que nos pareça ser verdadeiro. O cientista acredita que, em geral, parte dos fatos para, em seguida, elaborar a sua descoberta”. Mas, longe dessa concepção de ciência em sua eterna busca pelo engrandecimento do conhecimento, parece que atualmente se entende as ciências mais nos caminhos positivistas de Augusto Comte e a lei dos três estados, do que uma ciência em constante elaboração, ampliação, retificação, revisão e, portanto, em renovação de seus postulados e descobertas.

As discussões acerca do que é científico muitas vezes ingenuamente resvalam para um tipo de conhecimento que usa uma linguagem mais associada a um cristal do que a uma chama (MORTIMER, 1998) o que inquieta o espírito a partir de uma análise mais ampla da realidade. Ao cultivarmos e entendermos o que é científico com as amarras do cristal, se está elevando à ciência, suas contribuições e sua invariável certeza, a condição de um dogma que se arvora a ser superior ao religioso.

Ainda que por incorporar um tipo de saber que se centra no como ensinar, o ensino de ciência orbita no ensino dos feitos e dos produtos da ciência em um viés que reproduz e acentua o caminho da rigidez do cristal e da fé “dogmática” da ciência. Nesse sentido a sociedade vai sendo modelada na realidade inflexível que a percepção de ciência vem assumindo. São frequentes as discussões que menosprezam saberes que não sejam científicos, como se o status da verdade absoluta seja o da ciência. Ensinar ciência nessa percepção é “predar” outros conhecimentos, ou na melhor das hipóteses, reduzi-los a coisas insignificantes.

Entender a ciência como mais uma forma de produzir conhecimento sobre a realidade sensível, é colocá-la em um patamar mais modesto e menos arrogante. Sua busca pelo entendimento da natureza a coloca em eterna ampliação, mas, também em revisão, uma vez que dada à sua natureza falível, com o advento de novas tecnologias é possível aprimorar e até romper com um conhecimento anterior. A falseabilidade introduzida por Carl Popper (1972) nas ciências nos trouxe a reflexão certo grau de ceticismo que impõe mais racionalidade a ciência como de fato deveria ser, e menos inflexibilidade nos caminhos positivistas.

Nesse sentido, Pilati (2018, p. 18-19) aponta que o conhecimento científico tem como característica

[...] seu caráter falível, ou seja, ser passível de ser demonstrado falho. Além dessa, outra característica que define sua racionalidade é o ceticismo. O que caracteriza o ceticismo é a incredulidade em relação ao que se sabe sobre um tema ou assunto. O ceticismo é o exercício direto de questionamento da credulidade e pode ser entendido como a antítese do dogmatismo.

Diante dessa fragilidade do conhecimento científico, questões emergem: se há um entendimento sobre a natureza da ciência nessa concepção, por que o cientificismo de matriz positivista tem perdurado na sociedade? Qual a concepção de letramento científico a sociedade tem acatado por meio da escolarização? Assim, a menos que não se tenha um entendimento nesse caminho, por certo, uma possível resposta para a primeira questão está na educação de modo geral e no ensino de ciência de modo específico. Por experiência na educação básica cujo currículo se materializa por meio de livros didáticos espelhados nas diretrizes curriculares e mais recentemente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que se ensina é o produto da ciência “edulcorado” com os feitos extraordinários, sem uma inserção dos problemas da ciência de forma histórica, ou seja, os problemas em seus contextos históricos e os caminhos percorridos para resolvê-los. Mas, será que essa constituição do ensino de ciência habilita a conquista de um letramento científico?

A abordagem sobre o ensino de ciência com vistas ao letramento científico da sociedade requer uma análise mais complexa de como esse processo ocorre, quais os atores envolvidos, o que se entende sobre o funcionamento da ciência e como a sociedade se posiciona sobre o “ser científico”. A ciência não é estática e sua dinâmica depende do avanço tecnológico que a alça a outros patamares, promovendo, muitas vezes rupturas e superações com conhecimento acumulado, mas, superados.

Com a evolução nos processos e nas técnicas, há o ganho de qualidade no conhecimento. O empreendimento de métodos e processos de investigar, esclarecer e produzir conhecimento confere a flexibilidade da ciência para produzir e contestar até o próprio conhecimento já produzido. Nesse sentido a ciência, ainda que seja constituída por certo acúmulo de conhecimento, se pauta também por rupturas, e essas geralmente se fazem sobre um conhecimento consolidado. No livro "As Estruturas das Revoluções Científicas" de Thomas Kuhn (2011), é apresentada uma concepção da natureza das ciências. Nessa concepção, fica claro que a Ciência Normal evolui nos períodos em que as comunidades científicas trabalham nas pesquisas de suas respectivas áreas, avançando de acordo com o paradigma vigente naquela ciência. Mas, quando o paradigma vigente, aceito de modo quase que irrestrito, não consegue resolver os problemas de pesquisa que surgem a partir do amadurecimento da própria ciência e da tecnologia, coloca o pesquisador e a comunidade científica ao qual pertence, em um dilema: proteger o paradigma vigente e hegemônico ou adotar um paradigma rival, mas, mais inclusivo, que dê conta dos problemas clássicos da pesquisa, mas também, que responda aos novos desafios? Esse conflito ocorre no que Kuhn (2011) denomina de revolução científica, o que denota a dinâmica da ciência e sua aceitação.

Diante de tudo isso, e analisando o comportamento da sociedade durante o período pandêmico de Covid-19, por exemplo, parece que estamos vivendo uma crise no ensino de ciências, pois a tão propalada formação crítica, formação para cidadania alçou a ciência ao altar de uma “deusa sagrada” que não pode ser contestada sob a pena do cometimento de “heresias”, pois, a ciência concebida nesses termos, cristalizou processos e conhecimentos como se tivéssemos já alcançado a verdade absoluta. Para acentuar a crise, se estabeleceu linhas tênues que separam opinião de hipóteses, e muitas vezes, opiniões pontificadas sob o signo da autoridade de quem as emitem, são elevadas ao status de verdades científicas, confundindo-se com as hipóteses reais. Sobre isso, Bachelard (2011, p. 18) nos ensina que,

A ciência, tanto por sua necessidade de coroamento como por princípio, opõe-se absolutamente à opinião. Se, em determinada questão, ela legitimar a opinião, é por motivos diversos daqueles que dão origem à opinião; de modo que a opinião está, de direito, sempre errada. A opinião pensa mal; não pensa: traduz necessidades em conhecimentos. Ao designar os objetos pela utilidade, ela se impede de conhecê-los. Não se pode basear nada na opinião: antes de tudo, é preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. [...] O espírito científico proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular com clareza.

Assim, caminhos possíveis para estabelecer uma formação para o ensino de ciência mais ampla, que enseje de fato uma postura crítica acerca da ciência com vistas a uma formação para um letramento científico e uma cidadania consciente do alcance e dos limites dessa ciência, perpassa por uma abordagem menos monológica e mais polilógica, mais possível de ser conquistada pela compreensão da diversidade e da complexidade. Que possibilite, usando as palavras de Illich (2018), não confundir processo com substância e ensino com aprendizagem.

O letramento científico

Embora de modo simplista o conceito de letramento científico possa ser estabelecido como a capacidade de entender, analisar e interpretar informações científicas e tecnológicas, bem como de aplicar princípios científicos no dia a dia, não parece ser algo fácil de ser alcançado na educação básica no atual modelo. O conceito é polissêmico e admite vários caminhos interpretativos. Em seu polêmico livro "The myth of scientific literacy", Shamos (1995) menciona que as definições formais de letramento científico variam em relação ao nível de conhecimento científico necessário. Alguns exigem um diploma de bacharelado na área das ciências, enquanto outros acreditam que entender os problemas sociais causados pela ciência é mais importante do que o conhecimento científico formal. Não há uma prescrição específica para alcançar a letramento científico. Portando, nesse entendimento, a precisão do que se pretende por letramento científico em uma sociedade está adequada à exigência social das posturas dos indivíduos. Caso o entendimento social de letramento científico seja aquele proveniente de uma formação básica em ciência que se efetive por conhecer de modo abrangente os conceitos das ciências sobre os fenômenos naturais e que se manifeste de modo amplo naqueles egressos de cursos superiores em ciência, esse será o entendimento vigente. De outro modo, se é de aceitação social que um indivíduo letrado cientificamente é aquele que mesmo sem conhecer os conceitos da ciência sobre a natureza, saiba reconhecer os efeitos das ciências e tecnologias sobre a sociedade, de modo crítico, reflexivo, pautados em argumentos mais externalistas que internalistas, esse será o entendimento de aquisição de letramento científico.

Nesse sentido, um ensino externalista em Ciências enfatiza a importância dos fatores externos, tais como a cultura, a sociedade, o ambiente e a tecnologia, na compreensão dos fenômenos científicos. Esse enfoque valoriza a análise crítica do contexto em que os fenômenos ocorrem, bem como a influência das relações sociais, culturais e econômicas na produção, difusão e aplicação do conhecimento científico. Já no sentido internalista, um ensino de Ciências ressalta a importância dos fatores internos, tais como as propriedades físicas e químicas dos materiais e os processos biológicos, na compreensão dos fenômenos científicos. Esse enfoque valoriza a análise dos fenômenos científicos em termos de suas causas e efeitos internos, sem evidenciar tanto a influência do contexto externo na compreensão dos fenômenos.

Um bom exemplo do que ocorre nos enfoques pode ser visto em Maia e Carneiro (2018, p. 15-16):

Trazendo essa compreensão para um tema atual como exemplificação na sala de aula, muitas vezes quando o assunto é "alimentos transgênicos", o professor dispensa seu tempo de sala de aula abordando os potenciais malefícios dessa conquista das ciências biológicas, do que na compreensão de todos os processos envolvidos e conceitos necessários para o estabelecimento da conquista científica em si, tais como o entendimento dos avanços advindo da engenharia genética que permite a utilização de plasmídeo na multiplicação e inserção de genes especiais em outros seres. Isso é a evidência da luta travada entre concepções externalistas versus internalistas da ciência no estabelecimento de conceitos e a abordagem pedagógica do docente pode contribuir para um caminho ou para outro.

Certamente, outra perspectiva de enfoque, mais afeita ao letramento científico represente uma síntese dos enfoques, em que se aprenda, além dos conceitos dos objetos da ciência, os benefícios e os malefícios dos avanços científicos.

Os vários tipos de conhecimentos construídos historicamente prestam-se a seus propósitos e contextos. A ciência, também por ser um tipo de conhecimento construído e aceito socialmente, está inserida em contextos temporais e também é transcendente, por essa razão, sua análise deve ser complexa de modo a contemplar os vários prismas. A cognição a respeito da sua evolução, possivelmente se alargue por meio de uma abordagem que tenha a amplitude fenomenológica, que busque vários caminhos de entendimento do que ocorre. Assim, a valorização da percepção na fenomenologia, por exemplo, de Merleau-Ponty, deixa evidente que há um mundo a ser conhecido. A compreensão desse mundo admite outros saberes que existem além do científico e antes mesmo deste, explicou e compreendeu o universo ao redor. A percepção sensível que permite o estabelecimento de um ponto de vista pela razão ou pela experiência também constrói o mundo da ciência. Como nos ensina Merleau-Ponty (2011, p. 3),

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda. A ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser que o mundo percebido, pela simples razão de que ela é uma determinação ou uma explicação dele.

Entender o funcionamento do conhecimento científico em uma perspectiva fenomenológica é, portanto, entende-lo em sua essência, ou seja, o saber sábio produzido pelas instituições que desenvolvem a pesquisa pelo engrandecimento do conhecimento. A partir daí, o saber a ser ensinado se deriva e incorpora outro tipo de saber, que é o saber pedagógico, com seus caminhos, muitas vezes simplistas que pega por empréstimos elementos que pertencem à outra esfera para construir analogias que muitas vezes desvirtuam o próprio conhecimento do saber sábio, com o intuito de aproximar das concepções prévias dos estudantes e na perspectiva de David Ausubel, encontrar os subsunçores e enriquecê-los com novas ideias na estrutura cognitiva dos indivíduos. Possivelmente, encaminhamentos pedagógicos derivados da aprendizagem significativa de Asubel, se adequadamente empreendidos, contribuam para a aquisição do letramento científico por parte das crianças e jovens em seu processo de escolarização.

Percepção de professores sobre letramento científico

Conforme já descrito acima, o encontro com as professoras que manifestaram interesse na participação da investigação tinha o propósito de ser presencial, não para daí derivar caminhos metodológicos de utilização de entrevistas semiestruturadas, mas, tão somente, para que as representações sobre letramento científico fossem colhidas das professoras sem que houvesse antecipação do seu propósito, evitando-se uma espécie de “intelectualização” prévia da amostra sobre o objeto a ser investigado. Assim, se manteve a entrevista como estruturada e direcionada às questões apontadas acima. Para personalizar as professoras participantes e que tiveram fragmentos das suas falas contempladas nesse artigo, utilizou-se o código P1, P2, P3 para identificar respectivamente a professora 1, a professora 2 e a professora 3.

Sobre a primeira questão (qual sua percepção do que vem a ser letramento científico e o papel da escola para que o processo ocorra?) há posicionamentos diversos das professoras, desde os que apontam a preocupação do ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental voltada para a alfabetização em língua materna, sobretudo, no chamado Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) que compreende os três primeiros anos de escolarização, àquelas que apontam a falta de maturidade das crianças para a compreensão do mundo da Ciência. Nesse sentido, uma das professoras, P1, participante da pesquisa assim se manifestou:

Trabalho com crianças de sete anos no 2º Ano do Ensino Fundamental e o meu foco no trabalho de sala de aula é a alfabetização dessas crianças. Não adianta tratar de conteúdos de Ciências, dos que estão nos livros didáticos, se a criança não sabe ler. Acho que Ciências deveria ser um componente curricular a ser dado apenas para as crianças do quarto ano em diante. Por mais que me esforce em trabalhar esses conteúdos do livro didático, as crianças só se interessam pelas experiências que eu consigo fazer em sala de aula e, muitas vezes, faço como uma forma de distração da turma. Então, o papel da escola é garantir a alfabetização das crianças na língua portuguesa e o ganho nas outras áreas virá. (P1 - Participante voluntária da pesquisa).

É perceptivo no depoimento de P1 acima, que sua preocupação é na alfabetização na idade certa, embora utilize o componente curricular de Ciências para “distrair” as crianças com experimentos. Possivelmente encontre-se aqui um indicativo motivacional que desperte o interesse das crianças, mas, que não está sendo adequadamente aproveitado pela professora. Quanto ao letramento científico a mesma professora (P1) expressa uma aproximação com o letramento em língua materna.

Assim como entendo o letramento das crianças, quando a alfabetização acontece, penso que o letramento científico ocorra de maneira semelhante. A criança letrada cientificamente deve compreender as várias ciências em suas noções básicas, além de conseguir entender os textos sobre os assuntos da ciência. Por isso que digo que sem a alfabetização na língua, não há outra forma de adquirir conhecimento. (P1 - Participante voluntária da pesquisa).

Por analogia P1 apenas aproxima o letramento científico do saber conhecer, ou seja, dos conteúdos da ciência sem maiores preocupações sobre a formação do pensamento crítico e da argumentação pautada nos conhecimentos da ciência.

Outra professora, P2, externou seu posicionamento sobre a primeira questão encarando o ensino de Ciências como algo menor, ou colateral no processo se ensino, como algo que pode ocorrer no espaço informal da sociedade por várias vias.

Acredito que o foco nos anos inicias do Ensino Fundamental seja mesmo a alfabetização. Ensinar as crianças a ler e escrever é o ponto de partida para todo o processo de educação. Sem isso, a escola falha no seu propósito. Mas, a aprendizagem de Ciências ocorre a todo instante no mundo da criança e de maneira informal. Na convivência com a família, assistindo televisão, filmes, animações, acessando a internet, usando o celular, o tablet, ao conversar com os adultos sobre tecnologias, elas vão formando sua ideia de mundo. O que nós fazemos na escola nessa fase é tentar melhorar essas percepções e acho que essa tentativa que fazemos contribui para o letramento científico que, no meu entendimento, só virá com o tempo, com o avanço na escolarização e que não contribuímos muito para isso, enquanto professoras do ensino fundamental nesse nível. No meu tempo de jovem, precisávamos fazer curso de informática para aprender a mexer nos computadores e seus programas. Hoje, as crianças e jovens aprendem usando. O que é isso? As tecnologias estão entranhadas na sociedade como algo natural (P2 - Participante voluntária da pesquisa).

O entendimento da professora P2 reflete a percepção de uma sociedade imersa em tecnologias e nesse sentido, as aquisições científicas ocorrem nos contextos informais e possivelmente nos espaços não formais de educação, como efeito colateral e espontâneo. A escola, na etapa inicial de escolarização, cuidaria de outros elementos da cultura humana. No posicionamento de P2 não há um reflexão sobre exclusão digital ou desigualdades sociais. Todos estão imersos nas tecnologias sem distinção.

Mas, há também um tipo de percepção que associa a alfabetização na língua com alfabetização científica e consequentemente em letramento científico, como a manifestada pela professora P3 abaixo:

Como professora do BIA, acredito ser possível alfabetizar letrando, ou seja, ao ensinar às crianças as letras, seus sons, a decodificação de palavras, devemos promover a compreensão destas palavras na produção de textos em diferentes gêneros e contextos para desenvolvermos habilidades de escrita para diferentes finalidades. Dessa maneira, é possível utilizar texto de Ciências como um gênero e por meio da sua interpretação levar conhecimento e entendimento do mundo científico às crianças. Acho que o papel da escola por meio dos seus professores é garantir as condições materiais e da formação continuada de seus professores para que isso se dê (P3 - Participante voluntária da pesquisa).

A reflexão a partir desse posicionamento acima de P3, nos leva a repensar a forma como a alfabetização tradicionalmente se processa, e a importância de um processo de alfabetização letrada que seja capaz de desenvolver habilidades críticas de leitura e escrita nos estudantes. Para isso deve-se levar em consideração diferentes contextos e gêneros textuais, ao tempo que se promove o letramento científico, sem perder de vista a responsabilidade da escola em prover os recursos materiais para que isso ocorra e a importância da formação continuada do professor para desenvolver esse tipo de ensino.

Quanto à segunda questão proposta às professoras (o que você faz em sala de aula ou nos seus processos educativos, para que esse letramento científico ocorra entre os seus estudantes?), há uma coerência nas respostas em relação ao primeiro posicionamento. Assim, é perceptível que P1 mantenha-se focada na alfabetização ao mencionar que:

Como alfabetizadora, meu foco principal em sala de aula é a alfabetização das crianças, que tem que ser feita até os oito anos. Considero que o ensino de Ciências não é uma prioridade nesse momento, já que o objetivo é garantir que meus alunos tenham uma boa base na leitura e na escrita. Minha prática pedagógica se concentra na utilização de atividades que desenvolvam as habilidades básicas de leitura e escrita, como reconhecimento das letras e seus sons, identificação de palavras e formação de frases simples. Também utilizo atividades de leitura de textos curtos e simples, para que meus alunos se familiarizem com a linguagem escrita e desenvolvam a capacidade de compreensão de textos. Acredito que, ao garantir uma boa base na alfabetização, minhas crianças estarão mais preparadas para aprenderem outras disciplinas no futuro, incluindo a Ciência. Entretanto, nesse momento, meu foco é a alfabetização e não o letramento científico. Em todo caso, considero importante frisar que minha prática pedagógica não exclui a possibilidade de trabalhar com temas científicos em sala de aula e até faço pequenas experiências, como plantar feijões em algodão, mas a minha intenção é mais recreativa e as crianças gostam dessas pausas, já que meu principal objetivo é garantir a alfabetização dos meus alunos, e acredito que essa é uma prioridade que deve ser respeitada. (P1 - Participante voluntária da pesquisa).

A professora P1 em seu foco na alfabetização não trata o componente curricular de Ciências como um direito de aprendizagem das crianças já que acredita que primeiro as crianças devem estar alfabetizadas para depois adentrarem no conhecimento de outros componentes. Usa pequenos experimentos de Ciências em sala de aula como um propósito recreativo e para agradar as crianças, mas, não dá a devida importância a seu ensino. Já P2, continua manifestando seu enfoque na sociedade como a provedora do letramento científico dos estudantes e assim se manifesta em resposta à segunda questão:

Por considerar que a sociedade em que vivemos está totalmente dentro de tecnologias digitais entendo que as crianças estão expostas a uma variedade de informações e experiências em diferentes contextos de educação para além da escola, como em suas famílias e na sociedade em geral. Por isso, acredito que o ensino de Ciências em sala de aula não é uma prioridade, já que os alunos estão em contato com conceitos científicos em seu cotidiano e podem aprender a partir dessas experiências informais. Minha prática pedagógica se concentra na alfabetização dos alunos, utilizando atividades que desenvolvam habilidades básicas de leitura e escrita. Acredito que, ao dominar essas habilidades, os alunos estarão mais preparados para lidar com a complexidade das informações e tecnologias que encontram em seu dia a dia. Dessa maneira, considero que minha contribuição para o letramento científico do meu aluno, seja mesmo o de proporcionar a aquisição da leitura e da escrita. Por fim, considero que o letramento científico não se restringe ao conhecimento formal de Ciências em sala de aula, mas também inclui a capacidade dos alunos de entender e aplicar conceitos científicos em diferentes contextos. Por isso, creio que a educação deve ser vista de forma ampla e englobar não apenas a sala de aula, mas também as experiências educacionais informais. (P2 - Participante voluntária da pesquisa).

Percebe-se na fala da professora P2 um posicionamento que se aproxima da ideia Ivan Illich em seu livro “Sociedade sem escola”. Para Illich (2018), a educação seria uma atividade que ocorreria em qualquer lugar, a qualquer hora e por qualquer meio. Ele propôs a criação de redes de aprendizagem, nas quais as pessoas poderiam se conectar e compartilhar conhecimentos livremente, sem a interferência de instituições ou especialistas. Mas, possivelmente ao se posicionar dessa forma, P2 se aproxima da falência da escola em promover competências e habilidades em Ciências exatamente na idade em que a curiosidade das crianças propicia os questionamentos, a investigação, a inquietação e o estranhamento do natural e que, possivelmente se não cultivado satisfatoriamente nessa idade, se perca a oportunidade de o fazê-lo nesse período da vida tão favorável.

Para o mesmo segundo questionamento, a professora P3, também coerente com sua primeira abordagem expressa a ideia de que é possível trabalhar todos os componentes curriculares dos anos inicias do Ensino Fundamental, inclusive o de Ciências durante o processo de alfabetização e assim se expressa:

Por ser uma professora generalista e atuar com todos os componentes curriculares nos anos iniciais, apesar de fazer todo o esforço para que meus alunos saibam ler e escrever corretamente, considero que se pode alfabetizar utilizando todos os componentes curriculares. No meu entendimento, o letramento científico é um aspecto fundamental na formação dos meus estudantes. Para promover esse tipo de letramento, utilizo diferentes estratégias em sala de aula. Em primeiro lugar, procuro trabalhar com textos científicos adequados à idade e ao nível de compreensão dos meus alunos, de forma a estimular a curiosidade e o interesse pelo conhecimento científico. Além disso, utilizo atividades que promovem a interpretação e a análise de textos científicos, bem como a produção de textos em diferentes gêneros, como relatórios, cartazes e resumos. Outra estratégia que utilizo é o uso de experimentos e atividades práticas, que permitem aos alunos vivenciarem de forma concreta os conceitos científicos abordados em sala de aula. Essas atividades também são importantes para desenvolver habilidades de observação, registro e análise de dados, competências que julgo essenciais no processo de letramento científico. Por fim, procuro sempre estabelecer conexões entre os conteúdos científicos e o cotidiano dos alunos, de forma a tornar o conhecimento mais significativo e aplicável em suas vidas. Acredito que essas estratégias são fundamentais para promover o letramento científico em sala de aula e preparar os estudantes para a compreensão crítica e participação ativa na sociedade. (P3 - Participante voluntária da pesquisa).

No geral, P3 acredita ser importante que as estratégias utilizadas em sala de aula para promover o letramento científico sejam adequadas ao nível de desenvolvimento dos alunos, e que haja uma preocupação em estimular a curiosidade e o interesse pelo conhecimento científico. P3 apresenta um posicionamento que valoriza o letramento científico e reconhece a importância de estratégias adequadas para promovê-lo em sala de aula. No entanto, P3 percebe a importância de que haja um equilíbrio entre o desenvolvimento do letramento científico e a alfabetização, para que os alunos possam adquirir as habilidades necessárias para a leitura e escrita, e para que possam se tornar cidadãos críticos e participativos na sociedade.

A Teoriação Polilógica

Nesse entendimento é que o estudo da Teoriação Polilógica, construto de Galeffi (2020), se torna necessário e fundamental nessas abordagens mais amplas para o ensino de ciência. À guisa de uma compreensão mais aprofundada sobre o construto, Galeffi (2020, p. 736), nos informa que

O termo Teoriação Polilógica foi cunhado por mim no ano de 2015, como síntese conceitual do que chamava de “Teoria Polilógica dos sentidos”, desde 1999. Trata-se da fusão das palavras “teoria” e “ação”, sendo uma teoriação e não uma “teoria da ação”, pois se compreende e se admite a falácia da teoria separada da ação: um contrassenso. A Teoriação Polilógica em criação pensa a polilógica a partir da atitude aprendente radical, a atitude filosófica. Assim, considera a variação lógica dos regimes de signos produzidos pelas sociedades humanas, como também a heterogênese do mundo da vida em suas variações infinitas de singularidades, demarcando os campos de constituição dos seres humanos a partir do que se mostra humano em sua humanidade, evidenciando para o conhecimento e sua criação quatro instâncias que são operantes nos projetos ontológicos humanos: a poético-artística, a epistêmica, a filosófica e a mística.

Em vista disso, entende Galeffi (2020, p. 736) que na Teoriação Polilógica dos sentidos, a ênfase é dada à multiplicidade das lógicas da natureza e humana. Sua investigação se dá em torno do paradigma da complexidade e na criação de uma compreensão polilógica dos sentidos própria e apropriada. É, assim, uma Teoriação da Transformatividade Humana Transmoderna.

Desse modo, a Teoriação Polilógica tem como ponto de partida um questionamento radical concernente ao próprio paradigma da complexidade, cuja proposição intencional é ultrapassar a epistemologia monológica da ciência moderna (GALEFFI, 2020). Assim, em busca da ampliação das abordagens do ensino de ciência com vistas ao letramento científico na formação para a cidadania crítica aqui indicados, o construto de Galeffi (2020) é o principal parâmetro utilizado.

Destarte, a pesquisa aqui reportada diz respeito a um caminho de abordagem de letramento científico na perspectiva da agência motivacional empreendida pelo docente no sentido de encorajar os estudantes ao interesse por Ciências em um viés da dimensão estética. A perspectiva teórica utilizada, sendo a Teoriação Polilógica desenvolvida por Galeffi (2020) busca uma análise cognitiva do aspecto da motivação/sensibilização.

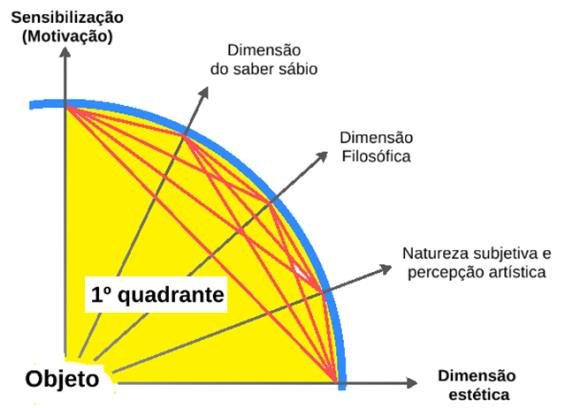

Os achados empíricos por meio das representações das professoras sobre as questões reportadas acima encontram confluência no aspecto motivacional, uma vez que indicam o ensino de ciência ser apenas colateral, outras vezes, dispensável até. Nesse sentido a escolha na abordagem representa um primeiro exercício para se pensar a temática do letramento científico. Como a Teoriação Polilógica busca incluir diversos caminhos de análise cognitiva, dado o escopo desse artigo, é necessário que aqui se faça apenas um recorte de seus caminhos e a sensibilização/motivação dentro da dimensão estética, captada de uma estrutura mais ampla, como a que pode ser visualizada na figura 1, que representa uma matriz de percepção pedagógica para o Ensino de Ciência, parece ser a emergente.

Ao centro da figura 1, o objeto diz respeito ao conteúdo das Ciências a ser tratado. Ao delimitá-lo, o professor deve mobilizar sua imaginação, criatividade, análise crítica para lança-lo na matriz polilógica e percorrer os caminhos e possibilidades que se adequam aos seus propósitos, objetivos, formação de visão de mundo, ou, na perspectiva da abordagem pretendida, o letramento científico dos estudantes.

Figura 1 – Matriz de percepção pedagógica para o Ensino de Ciências na abordagem da Teoriação Polilógica

Fonte: elaborado a partir dos estudos do autor

Embora uma análise cognitiva dentro da complexidade da Teoriação Polilógica envolva uma abordagem mais sistêmica de todas as dimensões que se expressam e as que estão ainda nas entrelinhas, para efeito do recorte nesse artigo, a dimensão estética em confluência com os elementos do 1º quadrante, da sensibilização/motivação será o ponto a ser aqui analisado. Pode parecer uma abordagem monológica, mas, é apenas um ponto de partida nesse exercício teórico. Destarte, nesse primeiro quadrante evidenciado na figura 2, os aspectos motivacionais convergem para a dimensão estética de modo a tangenciar para seus constituintes associados à dimensão filosófica, a dimensão do saber sábio, além da natureza subjetiva da percepção artística, ao mesmo tempo, cada uma das dimensões do primeiro quadrante pode confluir uns para com os outros formando uma teia de trilhas cognitivas de análise.

Figura 2 – Primeiro quadrante da matriz de análise dentro da Teoriação Polilógica

Fonte: elaborado a partir dos estudos do autor

No aspecto da dimensão filosófica, por exemplo, com vistas à motivação dos estudantes, um objeto da ciência a ser ensinado, pode partir da serendipidade. Conceito que descreve a descoberta de algo valioso ou inesperado, na lógica da pesquisa científica e que ocorre de forma fortuita ou acidental (MERTON, 1973). Assim, Merton (1973) enfatiza a importância de estar aberto às possibilidades e oportunidades que surgem acidentalmente, bem como a capacidade de reconhecer e aproveitar esses eventos para fins produtivos ou criativos. Argumenta ainda que a serendipidade é um elemento crucial no processo de descoberta científica e na inovação em geral. Mas, como a serendipidade, considerando no primeiro quadrante como dimensão filosófica pode ser utilizada como um aspecto estético de modo a motivar os estudantes para a aprendizagem de um objeto da Ciência? Por certo, para isso deve-se recorrer ao quarto quadrante. Conforme figura 1, nesse quadrante se verifica a confluência para as técnicas pedagógicas (o saber a ser ensinado). Portanto, deve-se incorporar ao saber sábio do primeiro quadrante, as estratégias pedagógicas que tangenciem à dimensão estética de modo a produzir a motivação necessária para que o estudante sinta vontade de aprender.

A dimensão estética na arte de motivar os estudantes, possivelmente seja um dos mais importantes elementos em uma análise cognitiva a ser levado em consideração para a aprendizagem. Segundo Ausubel (2000) para que a aprendizagem seja significativa, é necessário que o estudante tenha predisposição para aprender, portanto, para que a aprendizagem ocorra depende da participação ativa do aluno no processo de construção de significados. É preciso que o aluno se envolva na tarefa de aprender, questionando, relacionando e reinterpretando as informações recebidas. Dessa maneira, é necessária a existência de conhecimentos prévios (subsunçores) na mente do aprendiz. Esses conhecimentos são fundamentais para a construção de novos significados e para a integração das novas informações com o conhecimento já existente. Assim, um dos papéis do professor é promover a motivação necessária para que efetivamente o estudante sinta vontade em aprender.

De forma abrangente, o componente estético no planejamento do ensino de modo geral, e do ensino de ciência em particular deve envolver os elementos clássicos do que se entende por estética associada à arte. Segundo Jardim e Paese (2018), de forma geral, a arte é o processo de criar uma obra que seja admirada, independentemente do tipo de expressão, que pode ser uma música, uma escultura, uma poesia, uma dança ou uma arquitetura. A estética, por sua vez, é a disciplina que investiga e avalia a relação entre a arte e o ser humano. A estética é considerada uma ciência que explora a beleza associada a emoções, evidenciadas nas manifestações artísticas e naturais, sendo vista como a filosofia da arte. Essa área de estudo é uma vertente da filosofia que busca interpretar simbolicamente o mundo e as diferentes formas de expressão da beleza artística e pura.

Por envolver a emoção, e essa, possivelmente, ser crucial para que a aprendizagem ocorra, a dimensão estética deve ser largamente considerada na elaboração do planejamento para o ensino de conteúdos de ciências para crianças e jovens com vistas à aprendizagem. Ao acessar a emoção, a motivação para aprender representa um dos efeitos colaterais da intencionalidade didática no ato de aprender.

Partindo do princípio que para se trabalhar um novo conteúdo de ciências, denominado na figura 1 como “objeto” em sala de aula, há a necessidade de que o estudante se interesse em aprender e para isso ele deve ser motivado. A sensibilização para a aprendizagem, no exemplo hipotético que partiu da dimensão filosófica por meio da serendipidade, pressupõe a existência de confluências para a dimensão estética, nesse sentido, algumas técnicas que são fornecidas pela dimensão do saber a ser ensinado do quadrante 4, podem ser utilizadas para sensibilizar os alunos e motivá-los adequadamente, por exemplo, a utilização de imagens (arte), vídeos, áudios (músicas) e gráficos podem ajudar a tornar o conteúdo mais interessante e visualmente mais atraente. Em consórcio com a utilização dessas ferramentas, o levantamento de concepções prévias pode ser feito a partir do contato dos estudantes com esses artefatos culturais, pois recursos como vídeos, imagens, meios sonoros, são facilmente assimiláveis diante da expectativa das culturas juvenis e despertam o interesse em expressar experiências e vivências. Isso, por certo, pode ajudar a tornar o conteúdo a ser trabalhado mais interessante e visualmente atraente, pois, ajuda os estudantes a despertar laços afetivos com as temáticas a serem tratadas. O envolvendo de emoção torna o conteúdo mais fácil de aprender.

Como exemplo prático disso, imagine-se que o professor deva trabalhar com seus estudantes as quatro estações associadas ao movimento de translação da Terra. A sensibilização estética pode vir da observação da série de pinturas de Giuseppe Arcimboldo (1526-1593), denominadas de "As quatro estações", nas quais o artista quinhentista se utiliza de elementos marcantes de cada estação para retratar pessoas. A bem da verdade, a sensibilização estética visa apresentar para os estudantes que, para além das duas estações marcantes da zona tropical do planeta, no Hemisfério Norte, o movimento de translação da Terra, conduz às estações tão marcantes que podem ser perfeitamente caracterizadas por seus efeitos na natureza.

Quando se observa essas pinturas de Giuseppe Arcimboldo, pode-se encontrar elementos de serendipidade em sua técnica de criar retratos a partir de objetos como frutas, flores e animais. Em "As quatro estações", Arcimboldo retrata cada estação como uma figura humana composta de objetos relacionados à estação. Por exemplo, a figura de verão é composta de frutas da estação, enquanto a figura de outono é composta de grãos e vegetais. Essa técnica de retratar objetos comuns de uma maneira nova e surpreendente pode ser vista como um exemplo de serendipidade. Além disso, as pinturas de Arcimboldo frequentemente incorporam elementos ocultos e surpresas visuais, como animais escondidos nas composições. Essas descobertas inesperadas podem ser consideradas como exemplos de serendipidade, pois proporcionam ao observador uma experiência inesperada e agradável. Assim, pode-se dizer que a técnica única de Arcimboldo de criar retratos a partir de objetos comuns e a inclusão de elementos ocultos em suas composições representam exemplos de serendipidade em sua arte, conformando as dimensões filosófica e estética com o objetivo de promover motivação dos estudantes. A partir disso, o professor pode também desafiar os estudantes para que produzam imagens dentro do conteúdo a ser estudado, utilizando-se outros elementos que as caracterize também. Atividades como essa, estimulam a observação, fomentam a investigação e incentivam o exercício da criatividade, elementos fundamentais para o desenvolvimento do espírito letrado cientificamente.

Ainda na temática das quatro estações, o professor pode utilizar-se dos quatro concertos para violino e orquestra de Antonio Vivaldi (1678-1741), conhecidos por "As Quatro Estações". A manifestação sonora da música de Vivaldi na peça, captura em sua sensibilidade musical, o espírito de cada uma das estações. Vivaldi compôs cada movimento da peça para representar uma estação específica do ano. Por exemplo, o movimento de "Primavera" é alegre e animado, com notas de flauta que evocam imagens de pássaros cantando e flores desabrochando. Já o movimento de "Inverno" é mais sombrio e melancólico, com notas agudas e dissonantes que sugerem a tempestade e a neve. Ao usar a música para retratar elementos sazonais, Vivaldi criou uma experiência auditiva única que pode ser considerada também um exemplo de serendipidade. Os ouvintes podem encontrar um novo apreço pelas estações do ano ao ouvir a música de Vivaldi, percebendo elementos que talvez não tenham notado antes. Além disso, a obra de Vivaldi inclui elementos de surpresa e mudança, que também podem ser vistos como exemplos de serendipidade. Por exemplo, a transição do movimento lento e melancólico do inverno para o movimento animado e exuberante da primavera pode ser uma descoberta surpreendente para o ouvinte.

Durante essa promoção de sensibilização/motivação o professor pode, ainda dentro desse 1º quadrante, promover confluências das dimensões constituintes com a natureza subjetiva da percepção artística dos estudantes, uma vez que ao utilizar as concepções de cada um dos estudantes quando acessam as pinturas de Arcimboldo ou mesmo, ao ouvir as peças de Vivaldi, promove o entendimento a respeito da abundancia de visão de mundo e percepção da diversidade e profundidade de cada um. Pois, cada expressão possivelmente representa hipóteses elaboradas com motivações genuínas de ordem intrínsecas ou extrínsecas, o que valoriza o estudante individualmente e na sua coletividade.

Outro instrumento na dimensão estética que pode ser acessado diz respeito a realização inicialmente de experimentos demonstrativos sobre o conteúdo, ou melhor ainda, experimentos em que os estudantes os realizem, quando possível, ou utilizando-se de vídeos com um experimento. A sensibilização do estudante diante de experimentações pode ser uma forma envolvente de fazer com que os estudantes se interessem pelo assunto, pois, visualizar o resultado de um experimento pode ajudar a aprendizagem do conteúdo a ser trabalhado. Porém, deve-se sempre levar em consideração que uma atividade manipulativa, que é inerente a uma atividade de prática experimental, deve ser se converter em uma atividade intelectual. Nesse sentido, Carvalho (2014) aponta que a importância da passagem da ação manipulativa para a ação intelectual na construção do conhecimento, principalmente em crianças e jovens, de acordo com os estudos piagetianos é fundamental no planejamento do ensino, pois a finalidade das disciplinas escolares é que o aluno aprenda conteúdos e conceitos teóricos. Portanto, a sequência de ensino deve começar com atividades manipulativas, que levam o aluno a construir um conceito. Em seguida, o professor deve ajudar o aluno a tomar consciência de como o problema foi resolvido e por que deu certo, por meio de questões, sistematizações de ideias e pequenas exposições. No entanto, essa passagem da ação manipulativa para a ação intelectual não é fácil para alunos e professores, que muitas vezes preferem expor diretamente o conteúdo. Portanto, atividades práticas ajudam a sensibilizar os alunos para a aprendizagem em Ciências. Por exemplo, pedir aos alunos que observem a natureza e que façam anotações, pode ser uma forma interessante de envolvê-los com o conteúdo.

Outro apelo estético com o intuito de motivar os estudantes no envolvimento com o conteúdo é o incentivo à criatividade com desafios factíveis de serem realizados, como o desenvolvimento de atividades com o propósito de envolvê-los com o conteúdo de Ciências. Pode-se, por exemplo, incentivá-los para criação de modelos tridimensionais, fazer desenhos ou construir propostas de experimentos científicos ou a criação de histórias e exemplos reais ou fictícios também pode ser uma forma interessante de conectar o conteúdo com a vida dos estudantes, ao tempo que representa um exercício criativo. Por exemplo, pode-se incentivar a pesquisa sobre um cientista que descobriu algo importante relacionado ao conteúdo, tornando o caminho para o entendimento mais conectado à histórias do mundo real.

Todavia, como os caminhos motivacionais não representam fórmulas prontas e acabadas que podem ser generalizantes para todos, uma vez que cada estudante é único e que, portanto, possui uma via própria para sua motivação, é essencial que o professor experimente várias técnicas para sensibilizá-los de modo a tornar o conteúdo mais atraente e interessante tendo em mente a perspectiva de promover um verdadeiro letramento científico.

Considerações finais

A escola é um lugar de engenharia, não necessariamente a engenharia dos tecnólogos que manipula o mundo natural, mas, aquela que engendra, ou que forja, elabora, produz ações de formação do ser humano. Em seu mister de existência nesse espaço de atuação profissional, o professor sempre deve dirigir o seu fazer a intencionalidades precisas, sendo a principal delas, a aprendizagem das crianças e de jovens. Para que isso ocorra, o planejamento meticuloso das suas ações com vistas a essa aprendizagem deve conduzir-se diversificado, menos monológico e mais polilógico, como a própria natureza diversificada dos seres humanos. A proposta apresentada nesse trabalho visa contribuir com a aplicação da Teoriação Polilógica de Galeffi (2020) como a fundamentação para uma matriz multifacetada de caminhos como em uma teia no ensino de ciência de modo a contribuir para a promoção de letramento científico.

A Teoriação Polilógica adotada aqui como uma abordagem que possibilita uma análise cognitiva para o ensino de ciência, se baseia na premissa de que existem múltiplos caminhos para a compreensão e construção do conhecimento, e que esses caminhos podem ser complementares ou divergentes. Essa abordagem pode ser uma ferramenta valiosa de modo a promover uma atuação mais inclusiva e diversificada na educação em ciências, especialmente no que diz respeito à promoção do letramento científico. Nesse sentido, a proposta de uma matriz de análise cognitiva dirigida ao objeto a ser ensinado, de constituição multifacetada, contribui na identificação de diferentes perspectivas que podem ser utilizadas para compreender e construir o conhecimento científico. Essa matriz leva em consideração não apenas as dimensões conceituais e metodológicas da ciência, mas também aspectos culturais, sociais e históricos, estéticos, que possam influenciar a forma como as pessoas compreendem e se relacionam com o conhecimento científico.

O enfoque motivacional/estético utilizado como recorte de pesquisa se justifica na percepção de que um dos desafios da educação em ciências é manter os estudantes motivados e engajados no processo de aprendizagem. Nesse sentido, a dimensão estética pode ser um recurso valioso para auxiliar os estudantes a terem vontade de aprender Ciências, pois possibilita uma intercessão com as linguagens e culturas juvenis contemporâneas, já que isso pode ser feito utilizando-se a natureza subjetiva da interpretação artística conferida pela dimensão estética do ensinar através da utilização de recursos visuais, sonoros e sensoriais de modo geral que possam despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes pelo conhecimento científico.

A utilização da Teoriação Polilógica na promoção do letramento científico por meio do planejamento educacional dirigido aos objetos das ciências, ainda representa uma trilha embrionária e em construção. O maior desafio é expandir para trabalhos que analisem as diversas dimensões proposta na matriz apresentada, pois, não restam dúvidas de que é necessário planejar o ensino de ciências levando em consideração os diferentes caminhos e perspectivas que podem ser utilizados para compreender e construir o conhecimento científico. Isso inclui a utilização de recursos didáticos que permitam aos estudantes explorar esses diferentes caminhos, bem como a criação de espaços de diálogo e troca de ideias que permitam a expressão e valorização das diferentes perspectivas, por certo, o conjunto desses esforços promove o letramento científico da sociedade.

Referências

AUSUBEL, D.P. The Acquisition and Retention of Knowledge: A Cognitive View. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 2000.

BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

CARVALHO, A.M.P. O ensino de Ciências e a proposição de sequências de ensino investigativo. p. 2-10. In: CARVALHO, A.M.P. (org.). Ensino de Ciências por investigação: Condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

DeBOER, G. E. Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 582-601, 2000.

FREIRE-MAIA, N. A Ciência por dentro. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 1998.

GALEFFI, D.A. Teoriação Polilógica. In: GALEFFI, D.A.; MARQUES, M.I.C.; ROCHA-RAMOS, M. (org.). Transciclopédia em difusão do conhecimento. Salvador: Quarteto Editora, 2020.

ILLICH, I. Sociedade sem escolas. Petrópolis: Vozes, 2018.

JARDIM, M.C.; PAESE, C. Estética. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

MAIA, H.J.S.; CARNEIRO, M.H.S. Ensino de Ciências na Perspectiva Multicultural: refletindo a educação científica dentro da teoria pós-colonial. Educere et Educare, [S. l.], v. 13, n. 30, 2018.

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

MERTON, R.K. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: The University of Chicago Press, 1973.

MORTIMER, E. F. Sobre chamas e cristais: a linguagem cotidiana, a linguagem científica e o ensino de ciências. In: CHASSOT, A. (Org). Ciência, ética e cultura na educação. São Leopoldo: Editora Unisinos, p. 99-118, 1998.

PILATI, R. Ciência e pseudociência: por que acreditamos naquilo em que queremos acreditar. São Paulo: Contexto, 2018.

POPPER, Karl. A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo: Editora Cultrix, 1972.

SAMPIERI, R.H.; COLLADO, C.F.; LUCIO, M. del P.B. Metodologia de pesquisa. Porto Alegre: Penso, 2013.

SHAMOS, M. H. The myth of scientific literacy. New Brunswick: Rutgers University Press, 1995.