Os estudos linguísticos configuram práticas comuns tanto na esfera teórica quanto na esfera das práxis, consoante as inúmeras possibilidades e caminhos que se podem trilhar mediante a articulação com pesquisas alusivas ao conceito de gênero textual, com isso, tomam uma ampla dimensão no meio acadêmico e nos contextos escolares. Pautados nessa realidade, buscamos estudar as diversas dificuldades de construção dos elementos de estruturação do gênero conto de mistério pelo viés da genética textual, nas atividades do processo de escritura dos estudantes dos anos finais da educação básica, apresentadas pelos estudantes do 9º ano, de uma escola pública no município de São Benedito do Sul-PE, por meio da produção dos contos de mistério em díade, analisados à luz da genética textual (GT). Para tanto, apoiamo-nos sobre os preceitos da linguística sociointeracionista a respeito dos estudos de gênero pautadas nos referenciais da escola de Genebra e da crítica genética.

Assim, pretendemos proporcionar, no âmbito da escrita, um trabalho de intervenção que favoreça a compreensão e o desenvolvimento de uma escritura processual, onde se tenha a compreensão do processo de criação dos estudantes tendo como objeto de apoio o gênero textual conto de mistério, a partir de uma pesquisa-ação ancorada em uma sequência didática (SD), de acordo com o modelo proposto segundo as concepções de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011); nos estudos de Calil (2011; 2017; 2018), ao analisar os rascunhos das produções dos alunos, na concepção de gênero trazida por Marcuschi (2001), e ainda nos estudos de Boré e Calil (2011), Calil e Amorim (2017), Lira (2017), Santos (2017), Calil (2017-2018), que abordam diferentes momentos da gênese textual no contexto escolar, Grésillon (2007), a respeito da Crítica Genética; Felipeto (2019), que estuda a escrita colaborativa em díades, Willemart (1993), que traz uma abordagem interessante sobre os processos de escrita; Dikson (2018), que estuda os gêneros em sala de aula, e Fayol (2014), no que tange à aquisição da escrita.

A literatura acadêmica apresenta referências restritas a respeito da relação da produção textual com a Genética de textos, nada consta com essa temática nos repositórios do Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), ao serem consultados, inclusive no da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), entidade que coordena o Mestrado Profissional em Letras.

Em relação aos procedimentos metodológicos, este trabalho é uma pesquisa-ação, que de acordo com Tripp (2005, p. 446), este modelo pedagógico possibilita o entendimento de que, “a solução de problemas, por exemplo, começa com a identificação do problema, o planejamento de uma solução, sua implementação, seu monitoramento e a avaliação de sua eficácia”. Concordamos com este pensamento, pois identificamos o problema dentro de um contexto social, levantamos os dados; e, em seguida, realizamos as análises; por fim, partimos para a intervenção. Em suma, a metodologia pautou- se em módulos de produção textual, tendo como base a obra de Mário Rodrigues (2016), e a sequência didática de acordo com a proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011).

As relações entre os gêneros textuais e a apropriação da escrita são apresentadas em diversos estudos e neste trabalho damos especial atenção à relação da escrita com a genética textual.

Dessa forma, o desafio advindo deste trabalho investigativo é que este possa contribuir para que professores de Língua Portuguesa (ou quaisquer outros), possam melhorar a sua prática e tornar a função de propiciar o aprendizado de produção de texto instigante e prazeroso, rompendo as barreiras com um ensino tradicional. O presente artigo apresenta a seguinte estrutura de pesquisa:

A gênese da textualidade

A temática de que trata este trabalho tem aporte teórico respaldado nos estudos de Willemart (1993), Grésillon (2007), Boré e Calil (2011), Calil e Amorim (2017) Calil (2017-2018-2020), Felipeto (2019), Lira (2017), Santos (2017), dentre outros. As questões abordadas por esses trabalhos, e, retomadas aqui, têm ênfase na aquisição de elementos linguísticos, a partir do produto textual e do processo de escritura, as possibilidades enunciativas que perpassam indiscutivelmente a pré- construção da tessitura textual dos aprendizes. A respeito da escolha do gênero para cada turma/idade, tratamos no tópico a seguir, com a abordagem dos gêneros orais e escritos.

A genética textual se interessa em compreender a complexidade do processo de escritura, isso permite-nos depreender acerca da aprendizagem da escrita de alunos bem como da oralidade. A partir de observações feitas durante as atividades em sala de aula, temos acesso a “situações privilegiadas em que se observa tanto a escrita nascer da oralidade, quanto a oralidade criar a escrita” (FELIPETO, 2019, p. 1).

A proposta de estudo da genética textual de Eduardo Calil (2008) nos apresenta os rastros da construção escrita, sejam rasuras, rabiscos e falas que oportunizam “uma” forma de construção em detrimento de “outra”. A partir desse contexto, nós pretendemos relatar a importância do trabalho com a gênese do texto, que, neste trabalho, será o manuscrito dos alunos, e do entendimento, por parte do professor, das concepções linguísticas que sustentam uma dimensão macro do processo de aquisição da tessitura textual.

Sendo assim, nossa pesquisa tem como base os manuscritos dos alunos, na concepção dos rascunhos das produções escolares (produção inicial e produção final), considerando o processo de escritura dos estudantes, pautados nos referenciais de Calil (2011), nas pesquisas de Dikson (2018) e Felipeto (2019). Estudos realizados pelos integrantes do grupo de pesquisa Escritura, Texto & Criação (ET&C) e do Laboratório do Manuscrito Escolar (LAME), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), sob a liderança do professor Calil têm se dedicado a investigar processos de escritura em sala de aula, trazendo relevantes contribuições nessa área, que evidenciam a necessidade de aprofundamento em torno dos processos constitutivos dos textos, fortalecendo, sobremaneira o pensamento de Grésillon (2007, p. 38), alicerçado nos estudos que a pesquisadora realizou nos manuscritos de autores consagrados: “Os manuscritos obrigam-nos a apreender, a levar a sério a questão dessa instância da escritura, sem nenhuma esquiva possível. O apagamento do sujeito dificilmente resiste à presença da mão que traça o papel”.

Segundo a concepção de Calil (2020), “rasurar não é errar... É refletir!”. Com esta colocação o autor lança questionamentos deveras instigantes ao estudo da gênese da produção escolar, dentre eles: O que os alunos conversam quando trabalham em díades? Como articulam as características do gênero textual proposto? Como as características do gênero se configuram no processo de construção? As flutuações e desvios da escrita são apagados? Riscados? Reconstruídos? Como se posicionam no processo de (re) construção? Até que ponto as interferências da sala de aula contribuem para esse processo reconstrutivo? Há intervenção dos professores na escrita?

Com esse movimento nas rasuras dos estudantes, é possível recuperar a intencionalidade da escritura inicial, o ponto de tensão entre os escreventes, e ainda como eles chegam a um consenso, idealizado na palavra que prevalece. A pesquisa de Santos (2017, p. 117) ajuda a comunidade escolar a elucidar questões como essas ao constatar que:

A escrita do aluno, vista como algo que se movimenta em torno da repetição, através de princípios de regularidade da língua, é resultado de uma relação com a linguagem genérica, passiva e imediata. Essa questão, talvez, possa justificar, em parte, a dificuldade que as escolas públicas brasileiras têm demonstrado ao longo dos anos ao lidar com a questão da escrita nas diversas etapas da Educação Básica.

Dessa forma, os estudos a respeito da gênese textual abrem um leque de possibilidades para que o professor da Educação Básica possa construir um olhar mais significativo ao momento da criação, que por muito tempo sequer foi notado. De acordo com Willemart (1993, p.13), a crítica genética traz à luz uma surpreendente riqueza de materiais, tantas vezes ignorados, descartados ou esquecidos, como normalmente acontece com os manuscritos escolares, que em sua maioria servem apenas para detecção de erros e correções lexicais (CALIL, 2008).

O caráter inovador deste trabalho consiste no fato de que, apesar de outros estudos já haverem sido realizados abordando a temática, este, porém, reforça aos professores da educação básica anos finais, a necessidade de um olhar aguçado sobre o processo de (re) criação dos estudantes, da relevância do trabalho com as díades e a consideração dessas atividades de produção conjunta como um elemento propulsor da aprendizagem, uma vez que o olhar mais presente dos trabalhos com a GT residem nos manuscritos de estudantes recém alfabetizados.

Considerando que a comunicação pode vir a ser produto da materialidade textual, é justamente esse modelo de comunicação que os estudos genéticos priorizam, ao oportunizarem a realização das atividades em díades, possibilitando trocas, debates, consensos. Para além disso, como instrumento, o gênero explorado junto aos estudantes é um referencial cultural importante. Contudo, o que se percebeu em estudos específicos é que as produções textuais realizadas em salas de aula apenas recebem a correção do professor e em alguns casos uma devolutiva dos “erros” gramaticais cometidos, mas uma reescritura com a análise sistemática e percepção reflexiva dos próprios escreventes, é uma possibilidade reflexiva para os docentes.

A literatura educacional apresenta diversos estudos a respeito da produção escrita na escola; no entanto, como se sabe, pouco se reflete sobre a escritura colaborativa dos escreventes ainda em fase escolar – um estudo recente de Felipeto e Marques (2018, p. 3-4) traz algumas colocações interessantes a esse respeito, vejamos:

O formato de escrita colaborativa se reveste de uma importância fundamental para a prática de produção textual em sala de aula, posto que instaura uma situação discursiva propícia à interação e conhecimentos para compartilhar. Assim, "eu" designa aquele que fala e que, por se dirigir a alguém, constitui, ao mesmo tempo, um "tu". Essa é a condição básica do diálogo e tem como característica a reciprocidade: "que eu me torne tu na alocução daquele que por sua vez se designa por eu". Essa polaridade e indissociabilidade das pessoas "eu" e "tu" são condições fundamentais para a existência da intersubjetividade e é o que torna possível toda comunicação linguística.

Posto isso, há uma riqueza imensurável nos manuscritos dos alunos, com eles é possível se inquietar sobre o processo criativo, é por meio dessas produções escritas em colaboração que há, também, a possibilidade de uma ação interventiva nos aspectos estruturais da língua, operacionalizada nos momentos de troca do escrevente, quando a díade discute a grafia e/ou notações coesivas adequadas a esta ou aquela situação criativa.

O conto como imersão para o desenvolvimento da escritura

Considerando que o gênero conto é um conteúdo determinado para os estudantes do 9º ano, conforme as orientações educacionais vigentes (BRASIL, 2018), a nossa pesquisa tem ênfase nos contos de mistérios com base na obra de Mário Rodrigues (2016) “Receita para se fazer um monstro”. Uma vez que os estudantes, através de sucessivos pedidos dos professores, produzem cotidianamente textos de um variado número de gêneros e pouco se reflete como se dá o processo de criação desses textos, um estudo fortemente estruturado a esse respeito foi realizado durante a tese de doutoramento de Santos (2017, p. 79-82), com estudantes da rede pública de Alagoas e corroboram com nossas constatações, vejamos:

[...] analisamos o que fazem os professores quando lhes são entregues os textos que os alunos acabaram de escrever. [...] o recolhimento dos manuscritos aconteceu de diferentes formas: o aluno deixava o texto sobre a mesa do professor; junto àqueles que já haviam sido entregues, entregava o texto diretamente ao professor; mandava o texto por um dos colegas; ou o professor passava pelas bancas e pegava o texto de quem já tinha concluído a tarefa. [...] manuscritos recebidos “sem comentários” e “com comentários”. Em situações como estas, os professores liam e corrigiam os textos na folha de chamex ou no caderno dos alunos sem qualquer interação com eles a respeito do que estava sendo corrigido no texto. Essa Conduta do professor, de apenas receber o manuscrito do aluno, afasta-o da condição de revisar o próprio texto e compreender seu processo de escrita.

Percebe-se, então, que os professores pesquisados não adotaram procedimentos didáticos que facilitem os mecanismos de reflexão sobre a escrita. Quando o professor “comenta e guarda” ou quando ele “comenta e devolve” para a finalização ou correção imediata do estudante, este professor se abstém de proporcionar aos estudantes momentos para refletir acerca de sua produção escrita e de aprender procedimentos específicos de reescrita, isto porque, o professor não percebe que os estudantes necessitam vivenciar situações com interferências sistemáticas para aprender a escrever, reescrever e partilhar.

Nesse sentido, o professor deve buscar a compreensão de que as atividades em torno da língua portuguesa devem proporcionar aos estudantes além o domínio da norma-padrão, habilidades outras que o levem a refletir sobre o seu processo de aprendizagem, que os auxiliem no desenrolar da vida quotidiana, assim como bem argumenta Geraldi (2002, p. 44), “a linguagem ao mesmo tempo que funciona como bloqueio de acesso ao poder pode também ser utilizada como meio de rompimento desse bloqueio e acessibilidade ao sucesso”.

Partindo desse pressuposto, fica fortalecida a ideia de que os estudos com os gêneros permitem conhecimentos que ampliam nos estudantes sua competência discursiva e seu processo criativo, permitindo que eles criem suas hipóteses, e indaguem acerca dos seus escritos. Essa relação com os gêneros textuais em sala de aula pode ainda oportunizar aos estudantes a riqueza da reconstrução e a convivência em social, partilhando ideias e complementando pensamentos, uma vez que todo o trabalho acontecerá em díades.

Nesse contexto, o estudo dos gêneros textuais é imprescindível para que o estudante conclua o ensino básico atendendo aos requisitos mínimos exigidos para esta etapa de ensino, no que se refere à formação cidadã, uma vez que as habilidades propostas pela BNCC só podem ser desenvolvidas nessa articulação convergente com as competências por ela estabelecidas. Para tanto, damos atenção especial ao processo de criação desses textos, com os “manuscritos”.

Segundo Willemart (1993, p.11), “as causas eficientes da escrita não se encontram fora da consciência autoral: são a sua própria regra ideal imanente”. A partir dessa afirmação, torna-se evidente a necessidade de se promover nos alunos uma experiência de produção escrita significativa que vai além da avaliação do texto escrito. É preciso considerar que há um mundo de possiblidades lá fora e que esse estudante deve estar preparado para se inserir socialmente em atividades diversas que demandam habilidades que podem e devem ser desenvolvidas e/ou aprimoradas durante as aulas de Língua Portuguesa na escola, a exemplo o desenvolvimento da competência escritora.

Para Oliveira (2017), “o conto é um gênero compacto produzido em ambientes diversificados que cria um universo de seres e acontecimentos fictícios e podem envolver as mais diversificadas temáticas que retratam a vida através das lentes da arte”. Produzir e ler contos talvez seja a forma mais segura de introduzir os estudantes no universo literário. Fascinados pela temática desses textos, os adolescentes enfrentam desafios para compreendê-los, pois a linguagem nem sempre é simples. O ato de ler fica sem sentido quando o que se aprendeu a ler não acrescenta nada de importante para nossas vidas, ou seja, a promessa de que a leitura enriquece a vida fica vazia se as histórias que lemos ou escutamos não nos fazem refletir.

Nesse sentido, convém escolher histórias cujos assuntos despertem maior interesse, chame mais atenção, de acordo com o público que estamos trabalhando. Com isso, oportuniza-se ao discente a ampliação do universo linguístico e do vocabulário, bem como o acesso a variadas estruturas de frases e diferentes possibilidades da linguagem (descrições, diálogos etc.).

Ao dedicar-se à escritura textual, os estudantes terão oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que construíram a partir de leituras e vivências, preocupando-se em utilizar a linguagem mais adequada. A preocupação dos alunos enquanto escreventes será buscar a melhor forma de “dizer” aquele contexto, isso não significa esperar que reproduzam as palavras contidas no diálogo em díade.

Gêneros textuais e ensino: elos estruturantes

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) há uma recomendação de que os textos sejam considerados em um contexto social, assim, os gêneros textuais devem ter ênfase sobretudo na linguagem escrita e nos suportes analógicos, como cartazes, jornais, livros etc. Com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), as habilidades de escrita são fortalecidas na integração aos campos de atuação, uma vez que a língua é estudada sempre em relação ao seu uso social. O contexto de produção textual continua fundamental para o trabalho com a leitura.

À vista disso, o estudo sobre gêneros é visto por Marcuschi (2008) como “uma prática social e prática textual-discursiva”, que faz a ponte entre os estudos e os círculos sociais onde os textos circulam, como nos ambientes familiares, no trabalho, nas escolas, redes sociais. Para além da escola, o estudo com o texto tem como principal objetivo promover a equidade na educação, na medida em que visa garantir o direito de crianças e jovens a uma educação que promova pleno desenvolvimento com foco na formação de cidadãos críticos e participativos, no qual o texto é o centro das práticas de linguagem e, portanto, o centro da BNCC para Língua Portuguesa, mas não apenas o texto em sua modalidade verbal.

Vejamos também o que Bazerman (2000, p. 27), traz a respeito de gênero, buscando fazer uma crítica aos estudos tradicionais de gênero:

Na medida em que a socialização de textos é frequentemente uma questão de compreensão social implícita, internalizada em nosso reconhecimento de que gêneros moldam atividades comunicativas, ler e escrever têm sido equivocadamente tomados como processos de simples forma e significado, separados de circunstâncias sociais, relações e ações.

Em seus diferentes usos os textos exigem o desenvolvimento das competências da comunicação, elas se fazem necessárias em razão das muitas situações comunicativas que exigem o emprego da comunicação entre os atores sociais. São muitos os ambientes que requerem a produção de textos como uma das funções a serem desempenhadas, a escola é apenas um deles.

No contexto escolar, o domínio dos conhecimentos gramaticais se revela como preponderante, porém não é tudo, ele deve estar integrado às demais habilidades a serem adquiridas pelos estudantes durante o seu processo de formação. Sem sombra de dúvidas, os conhecimentos sobre as regras ortográficas, concordância e regência verbal, entre outros aspectos normativos são importantes, mas toda essa aquisição sai fraturada: se o trabalho com a produção sistemática do gênero eleito para a realização do trabalho de intervenção na apropriação da escrita dos estudantes não proporcionar o conhecimento de sua competência comunicativa. O que queremos dizer é que o conto deve despertar nos alunos a imaginação criativa e assimilação dos seus aspectos característicos, a fruição literária, para que assim a apropriação dos elementos da narrativa sejam assimilados corretamente, contudo, é o aspecto lúdico da criação que deve se sobressair.

Por esse motivo, acreditamos que uma análise micro genética de como as características do conto e os elementos normativos são trabalhadas em sala de aula, compreendidos e utilizados nos dá outra dimensão da aprendizagem do estudante. A partir da Genética Textual é possível verificarmos os métodos que os alunos nessa fase escolar utilizaram para sua produção, quais os entraves que encontraram ao realizar a tarefa em díades e os mecanismos que os professores podem utilizar para elucidar essas dificuldades.

Optamos, portanto, em abordar o gênero conto de mistério devido à faixa etária dos estudantes do nono ano e pelo apreço literário por eles apresentados nos momentos de imersão ao gênero, além deste gênero fazer parte dos conteúdos anuais propostos pelo currículo de Pernambuco.

Contudo, há uma necessidade de que esses estudantes possam absorver os conceitos dos gêneros, uma vez que, segundo Schimdt (1978, p.167), “não se instaura um texto sem uma função comunicativa”. Sempre que se escreve algo, há por trás desta ação uma intencionalidade, embora que implicitamente. Assim, mais uma vez fica evidente o quão importante é o estudo sobre gêneros textuais, posto que são os usos que os determinam.

A pretensão com a escolha do gênero textual conto de mistério é que os estudantes desenvolvam a produção escrita de uma maneira eficiente, pois o gênero escolhido, apesar de ser conhecido, o que pode contribuir bastante para a aplicação do projeto, não é comumente estudado sob o olhar da crítica genética. Por isso, este estudo pode auxiliar o desenvolvimento das habilidades de letramento desses alunos, posto que é o texto o material sobre o qual os estudos e as aprendizagens na educação básica são construídos e rotineiramente há muita cobrança que os estudantes evoluam na escrita.

A sequência didática e o ensino aprendizagem de língua portuguesa: contribuições ao processo de escritura em díade

A presente pesquisa está pautada na proposta da sequência didática idealizada pelos autores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011), com as adaptações feitas para o ensino no Brasil, no intuito de observar as relações existentes entre os diálogos e compreensão das díades no momento da transposição da construção oral para a escrita.

Nesse sentido, as produções foram analisadas quanto aos seus aspectos de coesão textual e a categorização de erro, em consonância com os aspectos intencionais e os concretos que caracterizam a narrativa ficcional do conto pela Genética Textual e se materializam no processo de escritura e na produção final do texto. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011, p. 96) enxergam as sequências didáticas como “atividades que adotam uma perspectiva textual e que visam ao aperfeiçoamento das práticas de escrita e de produção oral [...]”, atendendo assim ao propósito deste estudo. Nossa proposta interventiva foi desenvolvida entre os meses de fevereiro a março, em 2020, em uma escola municipal de São Benedito do Sul – PE.

Este estudo deu-se através de uma pesquisa-ação, que de acordo com Tripp (2005, p. 447), “é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática”. Com o intuito de aprimorar a escrita, desde sua concepção na intenção do escritor enquanto pensamento, passando pelos erros, borrões, até o produto final que é o texto na constituição de sua caracterização, nos ancoramos nas discussões implementadas pela genética textual a fim de apontar caminhos que venham a facilitar o processo criativo de ensino- aprendizagem para a construção de um desfecho coerente com o foco narrativo apresentado pelos estudantes em suas produções.

Assim sendo, é pela perspectiva do processo de fabricação textual que damos corpo ao desenvolvimento da pesquisa-ação, articulando a teoria à pratica. É por meio desse tipo de pesquisa que a realidade das produções escolares pode ser melhorada.

Adotando o modelo de sequência didática, a coleta de dados teve como objeto de estudo 30 trinta estudantes do 9º (nono) ano “A”, do horário vespertino, de ambos os sexos, da rede municipal de São Benedito do Sul, com idades entre 13 (treze) a 16 (quinze) anos, sendo a maioria oriunda da zona rural.

Para que se desse início à coleta de dados, realizou-se uma reunião com a comunidade escolar e os pais e/ou responsáveis dos estudantes para amplo esclarecimento quanto ao teor da pesquisa, com a apresentação do tema, dos objetivos da pesquisa, e debate dos riscos e benefícios que o estudo traria aos discentes. Para a construção do corpus desta pesquisa, foram analisados apenas os textos que estavam previamente autorizados pelos estudantes e pelos seus responsáveis legais.

Ainda houve a garantia aos estudantes e aos responsáveis de que em momento algum a pesquisadora identificaria as díades produtoras dos textos, preservando sempre seu anonimato por meio de pseudônimos construídos a partir do esporte nacional.

A execução da pesquisa proposta, certamente, trará aos estudantes maior segurança na redação de textos, tanto os escritos quanto os orais, uma vez que para o desenvolvimento dessa proposta eles tiveram que dialogar nas duplas para a construção do gênero, numa constante troca de papéis na produção, ora verbalizando, ora redigindo.

Também proporcionou aos educadores um olhar mais aguçado sobre o que comumente se chamou de “erro” nas atividades de produção escrita, pois pelo viés da Genética Textual, os professores precisarão dar mais atenção ao processo de escrita e de retextualização e ainda, a compreensão do processo de criação dos estudantes tendo como objeto de apoio o gênero textual conto de mistério.

Sequência didática

O corpus da pesquisa foi coletado durante algumas atividades baseadas no modelo de sequência didática, que tiveram início no dia 10 (dez) de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), seguindo o esquema proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011, p 83).

De forma mais detalhada esse esquema está dividido em quatro etapas: a) apresentação da situação, oportunidade em que o professor expõe um problema de comunicação, que deverá ser solucionado com a produção do gênero a ser exercitado na próxima etapa, ou seja, a segunda etapa; b) produção inicial, momento em que os alunos tentarão elaborar um primeiro texto, depois de motivados durante a fase de apresentação da situação, mesmo que ainda não respeitem todas as características do gênero, permitindo-lhes, mesmo que parcialmente, seguir as instruções dadas pela professora, pois os alunos ainda não foram inseridos em um trabalho sistemático com o gênero.

Nos módulos, (podem ser divididos em vários, adequando-se ao projeto) que correspondem a etapa c), os principais problemas diagnosticados na primeira produção deverão ser trabalhados com várias atividades e exercícios e assim, ofertar aos alunos os instrumentos necessários para superá-los. Com a produção final, etapa d) será possibilitado ao professor avaliar o real desenvolvimento dos estudantes ao confrontar a primeira e a última produção; e, aos alunos, colocar em prática as noções e os instrumentos elaborados nos módulos como também direcionar o comando sobre seu próprio processo de aprendizagem.

Produção inicial

Para este momento houve uma preparação especial da sala de aula; ela foi toda decorada em tons sombrios. Na porta uma decoração aterrorizante com teias de aranha, máscaras e partes do corpo, dentro da sala; nas paredes figuras de caveiras, monstros, cemitérios, barulhos estranhos, músicas de terror, sons de gargalhadas, folhas secas pelo chão. A sala estava com a luz apagada, na “penumbra”, cortinas fechando as janelas, algumas velas acesas; objetos assustadores e algumas “teias de aranha” que ajudaram também a criar o clima de suspense e terror. Os estudantes foram recepcionados com um fundo musical apropriado para a construção do universo de mistério, extraído do vídeo “Uma noite Sombria29” (2012), uma vez que “a produção inicial tem um papel central como atividade reguladora da sequência didática”, (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2011, p. 86).

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011), deixam claro a relevância desse momento para a construção textual a ser desenvolvidas pelas díades, uma vez que todo esse processo acontecerá a partir do processo de imersão, o qual é favorecido pelo contato com o gênero (CALIL, 2008). Nessa direção, ao desenvolverem seus textos, sob orientação de escrita colaborativa, os estudantes estarão entrando em contato com o gênero conto de mistério, ao passo que estarão a todo tempo dialogando, negociando e construindo a partir de uma abordagem enunciativa um único texto para a dupla.

Diante disso, os estudantes expuseram seus conhecimentos sobre o que é o conto e fizeram, também, a relação entre as músicas, videoclipes e filmes que se assemelham aos contos que eles conhecem. Esse primeiro momento foi encaminhado a partir da leitura, pela docente da turma, do primeiro bloco da coletânea de contos de mistério intitulado “Folias 1” do livro Receita para se fazer um monstro, de Mário Rodrigues. A partir daí as duplas retomaram o processo de escritura do texto, antes iniciado na construção imersiva do gênero.

Diante das indagações realizadas em sala, foi possível perceber o quanto os estudantes compreenderam da história pela leitura do conto, e coube à professora ir fazendo comentários sobre os diferentes tipos de enredo, personagens, narrador e temas tratados neste conto e nos que eles reconheceram de estudos anteriores.

Outro pressuposto da produção textual com a escrita colaborativa, a oralidade assume nesse processo papel fundamental, aspecto enfatizado pela professora pesquisadora no momento de apresentação da situação inicial, já que é pela oralidade entre as díades que os aspectos mais significativos da construção escrita desse trabalho serão construídos. É a oralidade no diálogo dos pares que dará indicações para que a professora faça as mediações/intervenções, apontando o caminho que o aluno ainda tem a percorrer. Ademais, esse próprio contexto de interação favorece a comunicação entre pares.

Em relação ao processo de escritura, esse modelo de produção oportuniza aos estudantes efetiva interação quando os estudantes discutem acerca de diferentes aspectos da escrita, da composição do enredo, da caracterização das personagens. A esse respeito, Felipeto (2019, p.138) aponta que “os estudantes são mais receptivos a sugestões e comentários de seus pares, do que de professores e

escritores mais experientes, por exemplo”.

Após o processo de escritura e de posse das produções, o corpus da pesquisa, as quinze produções colaborativas em díade, deu-se início ao trabalho de verificação dos principais entraves encontrados pelos estudantes. Para o acompanhamento e análise dos manuscritos escolares e seus entraves/estudos/evoluções/produções das díades, a professora adotou o modelo de observação com o “Diário de Bordo”, a fim de registrar o desenvolvimento da pesquisa acompanhando as díades em sala de aula nos momentos de produção, proporcionados.

Os dados coletados foram analisados usando como critérios os elementos estruturais da narrativa, que são: (enredo, tempo, espaço, personagens, narrador, conflito, desfecho), para então, se dar ênfase nesses elementos durante a execução dos módulos: Conflito e clímax; Espaço: físico ou geográfico; social (ambiente); Tempo: cronológico, psicológico e a técnica do flashback; Caracterização das personagens: verificar a complexidade psicológica de cada personagem; Narrador: observador ou personagem; e o Desfecho, que é o elemento escolhido para a análise nesta pesquisa, possibilitando que os alunos possam, ao longo da aplicação desse projeto, construir uma leitura significativa e consistente de suas próprias produções escritas.

No tratamento do corpus inicial, o primeiro aspecto a ser analisado é o manuscrito das díades, sua estruturação e a construção do conto. Percebemos então inconsistências na construção do desfecho, vale salientar que o desfecho é o momento em que partirmos para uma solução dos fatos apresentados, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo.

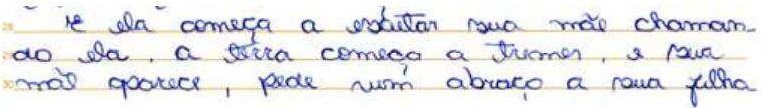

Houve contos em que os desfechos apresentaram situações de incongruências com o enredo, fazendo com que a narrativa não tivesse conclusão, conforme veremos no fragmento do texto da díade composta por Jacqueline e Sandra a seguir e na seção de análise dos dados. A díade não conseguiu concluir o texto, embora sejam estudantes com 100% de frequência nos módulos de aplicação da pesquisa, fator que determinou a escolha da dupla para esta análise primária.

Figura 1 – Fragmento da Produção Inicial

Naturalmente, uma narrativa para fazer sentido precisa de coerência entre as partes que a constituem, se elas não estão intrinsecamente ligadas, não há compreensão dos fatos, por sua característica de brevidade o conto necessita ser bem conciso, é essencial que seja estabelecida uma sequência lógica em sua composição.

Posteriormente, foi realizada a observação do nível de escritura desses alunos, com a troca do escrevente das díades, o que contribuiu na escolha e/ou mudanças de alguns critérios pré-definidos para realização da pesquisa. Dentre os aspectos analisados nas produções, merecem destaque e intervenção nos módulos a construção do conflito, a caracterização das personagens e o desfecho, elementos da narrativa que são observados na construção do tópico seguinte.

Os módulos

Construímos os módulos deste projeto com momentos de leitura descompromissada, buscando alternativas didáticas para que esse tipo de atividade crie um espaço dinâmico e sirva de referência na hora de futuras escolhas de livros pelos alunos. Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011, p.87), a construção dos módulos tem a finalidade de caracterização do gênero estudado, proporcionando aos estudantes as melhorias necessárias.

Nos módulos, trata-se de trabalhar os problemas que apareceram na primeira produção e dar aos alunos os instrumentos necessários para superá-los. A atividade de produzir um texto escrito ou oral é, de uma certa maneira, decomposta, para abordar, um a um e separadamente, seus diversos elementos, à semelhança de certos gestos que fazemos para melhorar as capacidades de notação, nos diferentes estilos.

Em consonância com o pensamento dos autores, os módulos foram organizados sempre em rodas de leitura. Nesse material, a leitura ocorreu como primeira atividade de todas as aulas, pois deve ocorrer no “horário nobre” da aula, ou seja, no horário mais importante, de maior audiência, pois as aprendizagens que ela possibilita são inúmeras e preciosas.

Definimos previamente os critérios para comentar o conto de mistério na roda; isso porque os alunos, aos poucos, vão aprendendo a lançar um olhar mais refinado sobre as obras literárias. Uma possibilidade que surgiu foi discutir com eles as razões pelas quais gostaram do conto – do que gostaram, por quê? Focamos nos critérios que caracterizam o conto de mistério, ou o que causou mais medo, ou situações surpreendentes e curiosas. Enfim, são muitas as possibilidades. Com isso, fazer com que os estudantes pensem sobre esses critérios é um passo para ajudá-los a desenvolver critérios de análise.

A leitura dos contos de mistério poderá ajudá-los a aprender comportamentos de leitores experientes, como interessar-se em saber sobre o autor do texto e/ou sobre a obra e, sobretudo, poder desfrutar da emoção de ler um livro. Nesse momento, a professora é a responsável por introduzir a ideia de que a escrita que está nos livros é um jogo instigante e a leitura, uma fonte inesgotável de prazer e de conhecimento – conhecer novos mundos sem sair do lugar, viajar no tempo, indo a um passado distante ou percorrendo um futuro, que pode nem acontecer, conhecer visões e culturas diferentes das nossas e, com isso, tornarem-se seres humanos mais completos, mais realizados, mais participantes. É importante que a busca por informações sobre o autor do livro que vai ser lido, algo que os aproxime da leitura que vai se realizar.

Módulo I: Linguagem e genética: um grande mistério

Objetivando conceituar para os estudantes o conto, para que eles possam saber como esse gênero se apresenta, planejamos para este primeiro módulo uma sequência de atividades para o tempo de 1h 40 min, constituindo duas horas aulas de 50min. As atividades consistiram em retomar os conhecimentos construídos dos estudos anteriores, buscando a colocação oral dos estudantes para o que é o gênero conto; uma apresentação de slides com a definição do gênero discursivo conto; e a leitura do segundo conto da seção Folias, do livro de Mário Rodrigues; discussão sobre as ideias contidas no texto que está sendo exposto, de forma oral, realizando os questionamentos oralmente para a consolidação do conceito de conto; explanação para os estudantes, a respeito dos elementos da narrativa do conto; se necessário, fazendo um pequeno esboço no quadro negro, explicitando e exemplificando cada um deles.

Neste momento da SD, foi proposta uma atividade, que consistia em um exercício de interpretação do texto, com ênfase nos aspectos psicológicos da personagem principal. Na sequência, responderam individualmente a um questionário, organizado com 14 questões fechadas e 6 questões abertas sobre práticas de leitura, acerca dos “hábitos de leitura/gêneros preferidos”. Com este momento foi possível identificar o perfil dos discentes em relação ao gênero selecionado, bem como sua familiaridade com a literatura. O questionário mostrou que grande parte dos alunos não têm revistas em casa e os que têm responderam que usam revistas de compra e venda, como Jequiti, Avon, Natura, dentre outras. Percebeu-se também que as preferências de temas dos alunos para ler e para escrever são variados, dentre eles, terror, aventura, irmãos gêmeos, animais, futebol, escola, batalha, brincadeiras, drama, suspense, amor, amizade, violência, Turma da Mônica, romance, religião, futuro, mistério e capoeira e jogos on-line (especialmente o jogo FREE FIRE).

Fechamos o Módulo I com uma brincadeira, A Dinâmica do Medo, onde cada estudante recebeu um pedaço de papel caracterizado e nele puderam escrever seu maior medo. Em seguida as produções foram recolhidas e postas em um cartaz. Os estudantes leram os medos e tentaram adivinhar qual colega escreveu.

A realização desta pesquisa nos permitiu compreender como a escola tem olhado para a produção textual no contexto de produção escolar. Compreendemos que ainda existe uma série de barreiras que precisam ser derrubadas, para que, de fato a problemática seja amenizada, e o espaço da produção textual nas escolas seja ocupado de forma significativa, olhando para o manuscrito com ênfase na reescritura. Contudo, percebemos também que é possível incentivar a produção textual no ambiente escolar e trabalhar com esta ferramenta apesar de todas as dificuldades.

Através desta pesquisa vimos o quão importante é envolver a turma em atividades centradas na busca de processos educativos que valorizem os sujeitos, que por sua vez, são nossos alunos. É relevante que haja compreensão da capacidade que o “erro” possui para a construção/transformação

da aprendizagem.

No processo de reescritura do texto o trabalho realizado é feito nas díades, mas é um trabalho que se dá em conjunto com o professor, que assume um papel importante no direcionamento desta etapa da produção. No momento em que se analisa um manuscrito o tornamos objeto de estudo e reflexão com foco na sua reescritura de modo a constituir um novo texto que já não é mais o primeiro. A aproximação desta ferramenta da Genética Textual (díade) como auxílio na produção dos contos de mistério trouxe grande contribuição para a construção do autoconhecimento.

Nesse sentido, é relevante que os professores reorganizem suas práxis e orientem não somente a produção inicial e a reescritura, mas que haja um acompanhamento de todo o processo de construção do manuscrito. Os estudantes devem ser convencidos de que escrevem para alguém, e com determinada linguagem, e é tarefa dos professores ajudá-los a encontrarem o fio condutor que os levará ao êxito pretendido.

Dentro dessa perspectiva, fica o entendimento que se fazem cada vez mais necessárias possibilidades ou caminhos que possam auxiliar o professor em sua prática de ensino, conduzindo-o a espaços diversificados de reflexão sobre o ensino e a construção do conhecimento do aluno. Em termos gerais, é necessário que a escola dê uma nova roupagem ao desafio de ensinar a escrever, com foco para o manuscrito dos estudantes.

Para tanto, acreditamos que as orientações sobre o trabalho com sequência didática de Dolz & Schneuwly (2011) e as abordagens em torno das contribuições trazidas pela Genética Textual na perspectiva de Eduardo Calil (2020) quando da produção escrita (e da leitura) possibilitarão uma abordagem mais eficaz no desenvolvimento dessas habilidades pelo aluno na sala de aula.

Temos a certeza de que o nosso trabalho poderá servir como contribuição aos demais projetos que visem à análise dos processos de escritura no ambiente escolar, com o objetivo de desenvolver habilidades cognitivas em estudantes da Educação Básica, bem como caminhos que levem os estudantes a produzirem de forma cooperativa, lúdica, atraente e prazerosa, narrativas relacionadas às histórias vivenciadas nos livros e nos games.

ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

BAKHTIN, M. (Volochinov). Marxismo e filosofia da linguagem. 4. ed. Trad. De M. Lahud e Y. Frateschi, 9 ed. São Paulo: Hucitec, 2010. . Gêneros do Discurso. (In). Estética da criação verbal. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BARBOSA, Jacqueline Peixoto. Narrativa de Enigma. São Paulo: FTD, 2001.

BAZERMAN, Charles; MILLER, Carolyn R. Gêneros textuais. In: DIONISIO, Ângela P. et al (Org.).

Bate-papo Acadêmico. Recife: Núcleo de Investigações Sobre Gêneros Textuais, 2011, p. 67.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Versão Final. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Fundamental: Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.

CALIL, Eduardo; BORÉ, Catherine. Formas de discurso reportado em narrativas ficcionais escritas por alunos brasileiros e franceses. XVI Congresso Internacional de la ALFAL. S-7 linguística Aplicada. Alcalá, 2011, p. 2807-2815.

CORREIA, Ângela. Azulejos. Conde de Arnoso. Lisboa, Portugal: Bibliotrónica Portuguesa, 2017.

DIKSON, Dennis. Os quadrinhos em sala de aula: a gênese da referenciação - Tópica no processo de escritura em ambiente escolar. Recife: EDUFRPE, 2018.

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros orais e escritos na escola. 3. ed. Tradução e organização de Roxane H. R. Rojo e Glaís S. Cordeiro. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2.

DUCROT, Oswald. Les mots du discours. Paris. 1980. Minuit. Esboço de uma teoria polifônica da enunciação. In: O dizer e o dito. Campinas: Pontes. 1987.

FAYOL, Michel. Aquisição da escrita. Tradução Marcos Bagno. São Paulo, Parábola, 2014.

FELIPETO, Cristina. Escrita colaborativa e individual em sala de aula: uma análise de textos escritos por alunos do ensino fundamental. Alfa, rev. linguíst. (São José Rio Preto) vol.63 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2019 Epub May 30, 2019.

GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In: GERALDI, J. W. O texto na sala de aula. Cascavel, Assoeste, 1984.

GRÉSILLON, Almuth. Elementos de crítica genética: ler os manuscritos modernos. Outros horizontes teóricos. (Trad. Cristina Campos.) Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.

GOTLIB, N.B. Teoria do conto. São Paulo: Ática, 1990.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2014.

LIRA, Lidiane Evangelista. A construção do discurso reportado em processos de escritura de manuscritos escolares por duas díades de alunos do 2º ano do ensino fundamental – fronteiras entre o oral e o escrito. 2017. 178 f. Dissertação de mestrado- PPGE. Centro de Educação: Universidade Federal de Alagoas, Maceió - AL.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2001.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2014.

MORAIS, Artur Gomes de. Ortografia: Ensinar e aprender. São Paulo: Editora Ática, 1998. RODRIGUES, Mário. Receita para se fazer um monstro. Rio de Janeiro: Record, 2016.

SALLES, Cecilia Almeida. CRÍTICA GENÉTICA: fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação artística. 3. edição revista EDUC. São Paulo, 2008.

SANTOS, Eliene Estácio. Recolhimento de manuscritos escolares: tratamento didático adotado pelos professores em turmas do 5º ano do ensino fundamental. 2017. 161 f. Tese de Doutorado- PPGE. Centro de Educação: Universidade Federal de Alagoas, Maceió - AL.

SCHMIDT, Siegfried. J. Linguística e Teoria de texto. São Paulo: Pioneira, 1978.

SILVA, Maria Auxiliadora da. O conto do mistério em Díade: as contribuições da genética textual e da sequência didática em uma turma do 9º ano. Dissertação de Mestrado, Profletras – UPE. Garanhuns, 2020.

VIANA, Chico. Reescrever é sobreviver. Revista Língua Portuguesa. N. 76, ano 7. São Paulo: Segmento, 2012.

VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo, Martins Fontes, 2001.

WILLEMART, Philippe. Universo da Criação Literária: Crítica Pós-Moderna? v. 13. Edusp - Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1993.