O ano de 2021 foi marcado por um intenso sucateamento e desvalorização da educação brasileira. As aulas aconteciam de forma Remota, nos ambientes privados dos(as) alunos(as) e professores(as), mediados por recursos digitais impostos à escola que precisou se adequar bruscamente a esses novos dispositivos (NÓVOA, 2022).

Em 14 de junho de 2021, a partir da decisão do tribunal de justiça de Minas Gerais, as escolas puderam retornar as aulas presenciais, seguindo protocolos de biossegurança para a prevenção da COVID-19. Contudo, o Prefeito de Belo Horizonte não autorizou o retorno pois o município se encontrava na "Onda Vermelha", o que poderia colocar professores(as) e estudantes em risco, sendo apenas no final de julho e início de agosto, que ocorre a autorização de um retorno presencial facultativo (FIÚZA, 2021); (PIMENTA, 2021).

Sendo assim, os ritmos não eram mais os mesmos. Estudantes, professoras e professores adoecidos e demandando acolhimento, que poderia acontecer somente à distância. O medo e a angústia pairavam no ar, atravessando a máscara PFF2. Medo do vírus e do desemprego. Era tempo de ver uma criança transbordando em lágrimas e ser preciso perguntar a coordenação se tudo bem abraçá-la, usando máscara e faceshield. Este novo modo de trabalhar tencionava os sujeitos da escola, pois, a estabilidade não estava mais dada, novos dispositivos eram impostos e as relações eram duramente afetadas (VERCELLINO; SILVA, 2021).

Estas questões incitaram a escola do presente trabalho a fomentar projetos interdisciplinares a fim de possibilitar ações mais diversificadas, acolhedoras e inclusivas pra todas as crianças. A instituição é privada e se localiza na região centro-sul de Belo Horizonte, dispondo enquanto proposta pedagógica a perspectiva construtivista de Jean Piaget. As crianças cursavam o 2º ano do ensino fundamental (7-8 anos), em que, o professor e as professoras pedagogas[1] relatavam à coordenação, em momentos de supervisão pedagógica, dificuldades em propor dinâmicas de grupo, como também, percepções relacionais entre as crianças as quais se mosstravam mais agressivas, excludentes e reproduzindo preconceitos.

A partir desta demanda, o professor-pesquisador é convidado a propor um projeto com a turma o qual tem grandes aproximações: a construção de uma jornada de Role Plays Gaming (RPG) ou Jogo de Interpretação de Papéis, em que, por meio de suas possibilidades multifacetadas, como: uso da língua oral e escrita, uso da matemática, teatralização, em relação com outros integrantes do jogos; seja possível provocar outras relações com esses saberes na escola, pós isolamemto.

Balizado pelas discussões de relações com os saberes e figuras do aprender de Charlot (2000), Venâncio (2014) e Vercellino e Silva (2021), lança-se luz a seguinte pergunta: quais relações com os saberes interdisciplinares encontradas na construção de um jogo de RPG? Como aconteceu o entrelaçamento das figuras do aprender nesse processo? Para responder essas questões, o trabalho tem como objetivos: compreender as relações com o saber que crianças de 7-8 anos que cursam o 2º ano do ensino fundamental constroem ao jogar e brincar de RPG; narrar sobre um projeto interdisciplinar baseado na elaboração de um jogo de RPG; analisar as potencialidades e limites do projeto em questão.

DIMENSÕES CONCEITUAIS DO RPG

(...) mesmo em suas formas mais simples, ao nível animal, o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa "em jogo" que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. Não se explica nada chamando "instinto" ao princípio ativo que constitui a essência do jogo; chamar-lhe "espírito" ou "vontade" seria dizer demasiado (HUIZINGA, 1938, p.7).

Role Play Game ou Jogo de Interpretação de Papeis, o RPG é um gênero de jogo em que as pessoas interpretam personagens e constroem narrativas inseridas dentro de um determinado enredo. Usualmente jogado entre 3 a 6 jogadores, é necessário que os mesmos decidam quem fará a gestão da trama, auxiliando-os na criação dos personagens, de suas habilidades e dificuldades. Esta pessoa é chamada de mestra ou mestre (ROCHA, 2006). Para amplificar esta definição, o RPG também pode ser entendido como um sistema de contação de história participativa, interativa, quantitativa, onde se existem ou se constroem regras e situações que os personagens precisem resolver, sendo estes os protagonistas e os que irão tecer, em diálogo com o mestre, a continuação da história (SCHMIT, 2008).

Este modo de jogar, estabelece possibilidades de brincar com os dispositivos escolares, já que, ao trazer o enredo de forma interdisciplinar, a escola como um todo pode virar um grande mapa para os personagens, em uma espécie de multiverso - escola real e ambiente imaginário - possibilitando novas relações de identidade e de alteridade, consigo e com o outro. Assim, o cotidiano pode ser visto por um outro prisma: o da aventura.

Portanto, há a necessidade de que os participantes conheçam ou desenvolvam regras e dinâmicas em conjunto e em relação, a fim de construir o enredo, a história, os personagens, os desafios e os “chefões”, para assim, criar e recriar possibilidades experienciais (MOREIRA; SILVA, 2020).

SABERES QUE PERMEIAM O UNIVERSO DO RPG

Ao se deparar com um monstro que o persegue no meio da aventura, o personagem não tem outra opção a não ser usar os recursos que tem para enfrenta-lo: habilidade, arma, armadura e poções, para assim, adquirir experiência. Transpor esta lógica para a nossa realidade, é compreender que, ao nascer, a criança já é obrigada a aprender e a confrontar o mundo (CHARLOT, 2000).

Para o autor, a perspectiva teórico-metodológica da relação com o saber deve lançar luz às figuras do aprender, sendo estas: o saber-objeto, que é aquele saber presente em alguém, algum lugar, ou em um objeto; objeto de domínio, em que o sujeito deve explorar, compreender e dominar algum objeto; a atividade de domínio, como correr, saltar, nadar, rolar; e os saberes relacionais, como cumprimentar, brigar, discordar, concordar, acolher, incluir, excluir, dentre outras que envolvem interações com o outro e com o mundo.

Tendo em vista a gama de possibilidades previstas em um jogo de RPG, como citado anteriormente, elaboro o quadro a seguir, em diálogo com as figuras de aprender e sua importância para compreender o que pode aproximar ou não do desejo das crianças em jogar e aprender algo neste processo (CHARLOT, 2000); (NOBRE et al., 2019; (VENÂNCIO, 2014).

Quadro 1: acervo do autor

|

OBJETO-SABER |

OBJETO-DOMÍNIO |

ATIVIDADE-DOMÍNIO |

SABERES RELACIONAIS |

|

Educação Física, Matemática, Português, Contação de História, Artes, Ciências. |

Bola, lápis, caderno, quadro, canetinha, dado, jogo de tabuleiro; |

Pesquisar, jogar, brincar, correr, pular, arremessar, somar, subtrair, multiplicar, diferenciar, ler, escrever, desenhar. |

Jogar sozinho, jogar em grupo, discutir, resolver, discordar, concordar, ajudar, não ajudar, zombar, não zombar, acolher. |

Portanto, diante de um cenário escolar em que os sujeitos não toleram os novos e os velhos dispositivos, que ainda insistem em controlar os corpos ao invés de ir ao seu encontro, o projeto com o RPG tenta redesenhar o cotidiano não enquanto algo imposto pela lógica do adulto, mas indo ao encontro das crianças.

PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS

Este projeto tem enquanto premissa o diálogo com a teoria das relações com o saber de Charlot (2000). Para o autor, o pesquisador das relações com o saber não pode perder de vista as figuras do aprender, que apontam pistas do que levam os sujeitos a desejar aprender algo. No quadro anterior, apresentam-se a multiplicidade interdisciplinar de se pensar as ações a partir do jogo de RPG.

A fim de superar a lacuna entre a teoria e a prática, este trabalho aposta na perspectiva da pesquisa-ação, tendo em vista que o pesquisador é professor e também sujeito da prática que deseja pesquisar, e busca ter uma compreensão mais densa do acontecido. Este tipo de pesquisa caracteriza-se pela procura de se “intervir na prática de modo inovador já no decorrer do próprio processo de pesquisa e não apenas como possível consequência de uma recomendação na etapa final do projeto” (ENGEL, 2000, p. 182).

A partir deste conceito, pretende-se narrar sobre a aventura de viver esta aventura, em uma espécie de metalinguagem, cujo participante do processo, o professor-pesquisador, descreva um diário contendo desde a produção dos personagens, cada missão atribuída às crianças e como as mesmas lidaram com os desafios até a derrota do último “chefão”, lançando luz sobre as relações entre as figuras do aprender.

A pesquisa-ação é um instrumento valioso, ao qual os professores podem recorrer com o intuito de melhorarem o processo de ensino-aprendizagem, pelo menos no ambiente em que atuam. O benefício da pesquisa-ação está no fornecimento de subsídios para o ensino: ela apresenta ao professor subsídios razoáveis para a tomada de decisões, embora, muitas vezes, de caráter provisório (ENGEL, 2000, p. 189).

Pelo jogo e pelo projeto constituírem-se em seu estilo a narrativa e a autobiografia, traçam-se aproximações com este campo teórico reconhecendo que, estando o docente e as crianças em um constante “autobiografar-se”, a narrativa possibilita algo “particular de reconstrução da experiência, através da qual, mediante um processo de reflexão, dá-se significado ao acontecido ou vivido” (ALMEIDA JUNIOR, 2017, p. 665).

Portanto, para compor esta pesquisa, narra-se sobre sete missões atribuídas pelo docente para as crianças, assim como suas (auto)avaliações, registradas ao final do processo, suscitadas pelas perguntas: você aprendeu alguma coisa durante esse jogo? Como foi jogar o jogo Detetive seguindo as regras de verdade? Você acha que a meninada está trabalhando melhor em equipe?

PRIMEIRA MISSÃO: Construção dos personagens

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre estes, existem dois grupos, que se interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos: “Quem viaja tem muito que contar”, diz o povo e, com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições (BENJAMIN, 1994, p. 198).

Quando anunciado às crianças que o professor-pesquisador iria propor um jogo novo, os ânimos e as expectativas vieram à tona. "Como será que se joga?" Mantendo um clima de mistério, o docente chamou as crianças e explicou que o jogo não estava pronto. Tinha algumas regras e combinados para iniciá-lo, mas este só se construiria com a participação de todos. Foi explicado que, diariamente, todos seriam desafiados a cumprir alguma missão, sendo a primeira a ser iniciada no dia seguinte.

Como a proposta se aproximava de jogos e animações próximas da realidade dos estudantes, todos ficaram ávidos e curiosos em compreender melhor esta construção. Assim, pediu-se que separassem seus cadernos de desenho, buscassem uma folha em branco e distribuíssem entre si lápis, borracha, lápis de cor e canetinha. De antemão, foi possível observar as interações entre algumas figuras do aprender, como: a dificuldade em manejar um caderno, utilizar um lápis e as brigas em torno das distribuições dos materiais. Contudo, o desejo em saber o que viria por vir, mobilizou as crianças a se organizarem.

A criança mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso de si mesma como de um recurso, quando é posta em movimento por móbeis que remetem a um desejo, um sentido, um valor. A atividade possui, então, uma dinâmica interna. Não se deve esquecer, entretanto, que essa dinâmica supõe uma troca com o mundo, onde a criança encontra metas desejáveis, meios de ação e outros recursos que não ela mesma (CHARLOT, 2000, p. 55).

A fim de que permanecessem mobilizadas, os personagens precisavam nascer. Para isso, cada um deveria desenhar o corpo, a vestimenta, colocar um nome, uma habilidade, uma virtude e uma dificuldade. Apesar de extrapolar a realidade, nós, professor-pesquisador e professoras, apostamos na inserção de um personagem que tinha faltas, a serem elaboradas na relação com os outros personagens, uma vez que o RPG transporta os sujeitos participantes para outros contextos repletos de impasses e conflitos, sendo este jogo, ao ter uma mediação pedagógica ética, um potencializador para trabalhar diversos saberes relacionais (SCHMIT, 2008). Todos os personagens iniciam no nível 0, a fim de se desenvolver ao longo das missões.

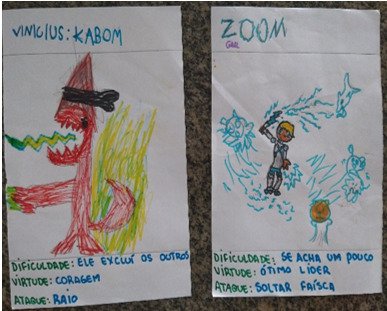

Figura 1 retirada do arcabouço do professor-pesquisador (2021).

Representa dois exemplos de personagens elaborados pelas crianças.

SEGUNDA MISSÃO: Acompanhe um amigo durante a excursão

Esta missão caiu como uma luva em nosso enredo, tendo como objetivo vivenciar uma missão, em jornada. Esta, aconteceu no Museu Inimá de Paula, localizado em Belo Horizonte. O objetivo era acompanhar e ajudar o amigo nesta excursão e, caso precisassem, pedir ajuda de algum dos professores. Esta proposta não tinha enquanto viés o controle do corpo das crianças, ou uma expectativa que elas cumprissem com todos os combinados, mas sim de fomentar a manutenção das relações: os saberes presentes no museu, a relação com meu colega e com minha professora ou professor.

Durante a excursão, foi observado alguns aspectos: as crianças se esforçavam no início a trazer o amigo que se dispersava para prestar atenção no monitor do museu; por vezes, todos ficavam mais agitados, pois era a primeira excursão pós-isolamento; quando os professores relembravam a missão, as crianças se dispersavam menos, ou buscavam ajudar o amigo; e, algumas crianças pediram ajuda do adulto, ficando mais perto, ou dando as mãos. Todo esse processo manteve os cuidados necessários com relação aos protocolos sanitários.

O aprender também se constitui em uma relação epistêmica de domínio, porém não de uma atividade, mas de uma relação. O aprender é tornar-se capaz de regular a relação consigo mesmo, com os outros e encontrar a distância conveniente entre si e os outros, intitulado saber relacional (SANTOS et al., 2015, p. 210).

Ao final, percebeu-se que as crianças se interessavam pelas bonecas de cerâmica e pelos jogos de luz que faziam que as crianças focassem nas obras e desejassem se aproximar. Posteriormente, ao voltar a escola, as crianças em conjunto com o professor-pesquisador, cumpriram sua missão e elevaram um nível de seu personagem.

TERCEIRA MISSÃO: Enfrentando o primeiro “chefão”

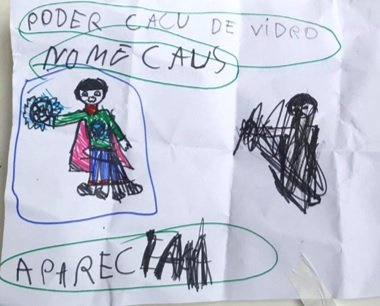

Figura 2 retirada do arcabouço do professor-pesquisador (2021).

Representa o “chefão” “Caus” construído por duas estudantes.

Como todo jogo de RPG, as crianças foram desafiadas a enfrentar seu primeiro monstro, construído por duas crianças da turma, que lhe deram forma, nome e poder. Vale destacar que, apesar deste enfrentamento ter um lugar primordial no universo lúdico deste gênero, convidar as crianças para elaborar esses desafios possibilitam a construção de maiores relações de alteridade e de grupo, assim como um maior engajamento no próprio jogo (ROCHA, 2006; SCHMIT, 2008).

Contudo, como seriam as regras para o enfrentamento do “chefão”? Quais saberes estariam relacionados nesta dinâmica? Será que as crianças continuariam a desejar a jogar ao entenderem que teriam que imaginar todo o cenário em coletivo? Para estas perguntas, é necessário entender que este tipo de jogo, em sua maioria, constrói suas regras na relação personagem e mestre – sendo este, aquele que possui um arsenal prévio e mais amplo acerca da construção do enredo e de como mediar a trajetória dos personagens, não de forma a tolher as possibilidades, mas a fim de amplificar a ludicidade da história (ROCHA, 2006); (SCHMIT, 2008).

Sendo assim, atentando-se a potência interdisciplinar do projeto foram construídas as seguintes regras para o enfrentamento do “chefão”: ao lançar o dado, as crianças deveriam multiplicar o número do seu nível com o resultado do dado, logo, se seu nível é 1 e cai o número 6, você é capaz de infringir 6 de dano no “chefão”. Então, este valor é subtraído da vida do monstro: se ele tem 100 de vida, menos 6, fica com 94. Mas, a fim de aumentar o interesse da criança em tentar resolver a conta, foi adicionado uma regra extra: se a subtração fosse feita sem ajuda, causaria um dano crítico, ou seja, o dobro do que causou. Neste exemplo, se ela tirou 6, agora tiraria 12, deixando o “chefão” com 88 de vida.

Decodificar coloca o sujeito em condições de decifrar de modo singular um acontecimento relacional com vários outros sujeitos como um acontecimento que lhe é próprio, que lhe coloca na condição de ser único. A decodificação pode proporcionar a experiência de ser sujeito do próprio movimento quando se reconhece como ser competente para assumir a própria competência (VENÂNCIO, 2014, p. 226).

Nesta missão, estes movimentos de decodificar e decifrar o que estava em jogo, mobilizou docentes e crianças de modo particular. Enquanto o primeiro estava receoso de ser uma proposta complexa para as crianças; o segundo enuncia seus desejos em aprender por meio do presente exemplo:

“De repente um personagem morreu com o dano do “chefão” e uma das crianças começou a rir e apontar!

– HAHA, bem feito!

Depressa, outra criança que estava do outro lado da sala disse:

- Por que você está rindo? Ele sair do jogo é ruim para todos nós, agora o chefão pode vencer a gente.

Silêncio absoluto (...)”. (Narrativa do cotidiano escolar, 2021)

Após o ocorrido, foi evidente como as crianças adentraram ainda mais na proposta. Os modos como torciam ao girar os dados, comemoravam a vitória de si e do outro e arriscavam mais a escrever e a tentar fazer as contas de multiplicação, soma e subtração: novos saberes estavam sendo constituídos em relação (CHARLOT, 2000).

QUARTA MISSÃO: O jogo tem regras

Neste dia foi anunciado que todos aprenderiam as regras do Jogo Detetive o qual possui o seguinte contexto: um assassinato sendo cometido em uma cidade. O objetivo é descobrir quem é o criminoso, a arma usada e o local em que o crime aconteceu. Para chegar à solução, é preciso percorrer o tabuleiro e ir coletando informações.

A escolha por este jogo acontece quando o professor percebe que as crianças utilizavam da estrutura e dos objetos do mesmo para construir um outro modo de brincar, sem regras pré-definidas. Contudo, ao observar a dinâmica do jogo, percebeu-se sua utilização para decidir quem manda e quem não manda na brincadeira, privilegiando algumas crianças em detrimento de outras, gerando angústias e mal-estar coletivo.

A partir disso, foi perguntado quem conhecia as regras oficiais do jogo. Apenas uma crianças levantou a mão. Portanto, poderia ser mais interessante que as crianças experimentassem o jogo em duplas, para que elas pudessem: discutir suas hipóteses, decidir quem lançaria ou não os dados, anotassem as pistas que coletassem até o momento, aprendessem em conjunto quais melhores cartas trocar com os adversários para colher mais hipóteses e, por fim, dizer a resposta final.

Aprender é uma atividade de apropriação de um saber que não se possui, mas cuja existência é depositada em objetos, locais, pessoas. Essas, que já trilharam o caminho que eu devo seguir, podem ajudar-me a aprender, isto é, executar uma função de acompanhamento, de mediação. Aprender é passar da não-posse à posse, da identificação de um saber virtual à sua apropriação real (CHARLOT, 2000, p. 68).

Esta missão foi potente quanto as relações geradas e desafiadora para as crianças. Não jogar do jeito que haviam inventado para dispor energia para conhecer os saberes dispostos naquele objeto proporcionou duas relações diferentes: uma de prazer e desejo, em que as crianças relataram como o jogo era legal e, desta forma, não excluía ninguém; outra, de desprazer e tensão, em que crianças que ainda estavam em processo de conseguir esperar sua vez para jogar, não interromper a vez do outro e escuta-lo, não conseguiram resolver este desafio. Logo, a maioria das crianças alcançaram o nível 3, outras não.

QUINTA MISSÃO: Pesquisa sobre os biomas brasileiros

Na semana seguinte, as professoras mostravam-se tensas porque não sabiam como encaixar o RPG neste dia, já que as crianças precisavam terminar as pesquisas e atividades sobre biomas brasileiros. Foi sugerido um outro modo de lidar com o cotidiano, assim, a pesquisa poderia ser a quinta missão.

Diante do cenário ainda pandêmico, pós-isolamento, esta proposta poderia mobilizar as crianças a construírem significações à pesquisa, ou seja, lhe atribuir maior sentido, sendo, além de ser uma atividade pedagógica, algo que dialogue com o universo lúdico em que os sujeitos depositam seus desejos.

Portanto, em acordo com as professoras, a missão foi: ficar atento, pedir ajuda se precisar, pedir para sair se precisar, fazer pausas, mas entendendo que aquele era pra ser um espaço de concentração. Tendo em vista que era difícil para algumas crianças manter o corpo mais quieto, combinou-se que as crianças, em alguns momentos, pudessem dar um passeio pelo pátio e voltar para a atividade. Todos conseguiram se implicar dentro de suas possibilidades, logo, a maioria subiu para o nível 4 e alguns para o nível 3.

SEXTA MISSÃO: brincadeiras não estruturadas

Considerando que o tempo de acompanhamento com as crianças estava acabando – já que era final de ano – antes do “chefão” final, decidiu-se observá-las em propostas não estruturadas pelos adultos, tendo como objetivo que as crianças tentassem resolver seus impasses entre si antes de recorrer ao professor-pesquisador ou às professoras. É importante ressaltar que, a plena independência e autonomia não era uma exigência feita a criança, mas sim que tentasse construir outras formas de dialogar com os colegas, sabendo que poderia contar com o adulto se necessário.

O gênero RPG possibilita que os jogadores estabeleçam relações entre si, com o grupo, com o mundo que eles estão inseridos, em identidade ou em alteridade e com a cultura (SCHMIT, 2008). Estes múltiplos saberes, que não se limitam aos saberes relacionais, mobilizaram as crianças a confrontar as maneiras como lidavam com seus impasses, brigas, discussões, discordâncias; algumas se mostravam tomadas pela sensação de ser contrariadas, outras buscavam o diálogo e outras recorriam ao adulto. O “brincar livre” também precisa ser planejado, pois, neste caso, não apontou enquanto um momento de leveza e diversão, mas enquanto tempo-espaço de inúmeros conflitos. Sendo assim, nem todos os personagens subiram de nível. Agora, os níveis oscilavam entre 5, 4 e 3.

ÚLTIMA MISSÃO: Enfrentem o último “chefão”

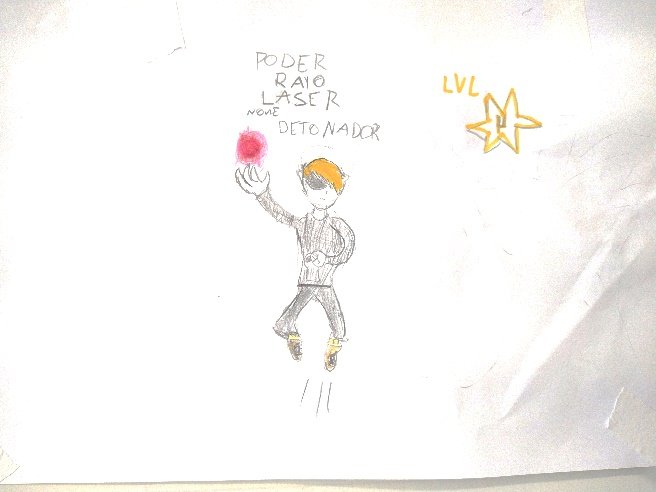

Figura 3 retirada do arcabouço do professor-pesquisador (2021).

Representa o chefão “Detonador” construído por duas estudantes.

Por fim, as crianças enfrentaram o último “chefão”. Seu nome era "Detonador" e tinha poder de raio laser e, diferente do outro, este tinha 250 de vida. A dinâmica de enfrentamento era a mesma, mas os desafios matemáticos aumentavam, pois, ao jogar o dado, você multiplicaria o resultado pelo número de seu nível, que não era mais 1. Se a criança era do nível 5, e tirasse 6 nos dados, tinha o desafio de somar/multiplicar esses valores e causar 30 de dano. Caso conseguisse sem ajuda, o dano crítico valeria, causando então 60 de dano.

A concentração pairava no ar! Os dados rolavam… Nem sempre resultavam em bons números. Ou quando eram, a pessoa não havia subido tantos níveis, causando menos dano. Criando uma tensão alinhada ao desejo de vencer, em grupo. Quando por fim, uma das meninas tira um 6 no dado e consegue fazer a conta sem ajuda, infringindo 60 de dano crítico ao “chefão”. Seu nome foi ovacionado por todas e todos.

(AUTO)AVALIAÇÕES: Relatos das crianças que vivenciaram a jornada

A partir de três perguntas elaboradas pelo professor-pesquisador, as crianças narraram sobre suas sensações, percepções e aprendizagens que aconteceram ao longo do projeto do jogo do RPG:

O mundo é dado ao homem somente através do que ele percebe, imagina, pensa desse mundo, através do que ele deseja, do que ele sente: o mundo se oferece a ele como conjunto de significados, partilhados com outros homens. O homem só tem um mundo porque tem acesso ao universo dos significados, ao “simbólico”; e nesse universo simbólico é que se estabelecem as relações entre o sujeito e os outros, entre o sujeito e ele mesmo. Assim, a relação com o saber, forma de relação com o mundo, é uma relação com sistemas simbólicos, notadamente, com a linguagem (CHARLOT, 2000, p. 78).

Primeira pergunta: você aprendeu alguma coisa durante esse jogo?

Antes eu sentia que a gente tinha dificuldade em ficar junto. Dava muita briga. Sinto que agora isso acontece menos, a gente consegue brincar mais junto. Mas às vezes ainda acontece briga.

Eu gostei muito de derrotar os chefões.

Aprendi a trabalhar em equipe e a ficar com outros amigos.

Não aprendi nada. Mas, foi muito legal derrotar os chefões junto com todo mundo.

Eu gostei muito de ter diferentes personagens nesse mesmo jogo.

Eu senti que as pessoas se excluíam menos (Respostas das crianças, 2021).

Segunda pergunta: como foi jogar o jogo do detetive seguindo as regras de verdade?

Muito melhor do que o jeito que a gente jogava. Antes sempre tinha alguém que ficava de fora primeiro e ficava triste e era sempre as mesmas pessoas.

No de verdade era um pouco chato, mas ao mesmo tempo todo mundo conseguiu participar e ir aprendendo o jogo junto. Ninguém ficou excluído.

No jeito que a gente joga, de qualquer jeito, as pessoas faziam clubinho para matar alguém no jogo. E sempre dava briga. Desse jeito ninguém saía e todo mundo tinha que tentar descobrir o mistério junto (Respostas das crianças, 2021).

Terceira pergunta: você acha que a meninada está trabalhando melhor em equipe?

Nossa, muito mais. Antes quando a gente ficava junto dava muita briga. Agora, acontece menos.

Então, mais ou menos. Algumas vezes a gente ainda briga muito, mas quando teve a missão de escutar a gente deu mais conta.

Eu acho que sim, porque não teve missão que a gente conseguia fazer sozinho, nem derrotar o chefão (Respostas das crianças, 2021).

Por meio de todo processo narrado pelo professor-pesquisador e pelos relatos das crianças, percebe-se as interações de diversas figuras de aprender, seja, o saber-objeto, o objeto de domínio, a atividade de domínio e os saberes relacionais. As crianças, confrontadas com novos desafios, construíram novas formas de confrontar o mundo e desejar as relações.

Há muitas coisas que não se aprendem só pensando, é preciso vivê-las (ENDE, 2005, 199)

A possibilidade lúdica anunciada pelo gênero RPG, possibilitou que crianças duramente atravessadas pela quarentena do COVID-19 desejassem investir em outras relações com os saberes, principalmente os saberes relacionais. No processo, foi perceptível seu engajamento acerca dos objeto-saberes da Matemática, das Ciências e da Educação Física, quando, ao tentar resolver algum desafio com e pelo grupo, o sujeito se via mais pertencente e aberto a se arriscar a aprender.

(...) a relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., ligados de uma certa maneira com o aprender e o saber; e, por isso mesmo, é também relação com a linguagem, relação com o tempo, relação com a ação no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação (CHARLOT, 2000, p. 81).

Partindo do entendimento de relações com o saber apontado pelo autor, as figuras do aprender se entrelaçaram, se comunicaram e foram aprendidas, umas mais do que outras, durante todo o processo. A medida que as crianças mostravam menos desavenças e percebiam que precisavam um do outro para cumprir com as missões e enfrentar os “chefões”, assim como na vida, aprender novos saberes, mostrou-se possível, quando os sujeitos puderam se mobilizar diante deste saber e, nele, estabelecerem identidades – consigo e com o grupo.

Contudo, mesmo as potencialidades deste processo apontam limites teórico-metodológicos, como: a falta da possibilidade das crianças “mestrarem” o jogo; o diálogo mais próximo com os saberes da Língua Portuguesa; e o curto espaço-tempo para elaborar o projeto, indicam a necessidade de adensar pesquisas sobre o gênero RPG em propostas inter e transdisciplinares na escola, a fim de possibilitar outros modos de aprender e repensar os dispositivos relacionais.

Portanto, a potência deste trabalho é a jornada da criança. Que, diferente da jornada do herói, descentraliza protagonismos, mobiliza diálogos, brincadeiras, discussões, tensões, relações, buscando múltiplas linguagens, não para ser o melhor, mas indo ao encontro de si e do outro, tecendo a vida humana.

[1] O professor de Educação Física, que conduziu este projeto e escreveu este trabalho, será indicado como “professor-pesquisador”, as professoras pedagogas serão indicadas enquanto professoras, as quais acompanharam a turma durante o ano, apontaram suas habilidades e dificuldades e acompanharam o desenvolvimento da proposta.

ALMEIDA JUNIOR, A. S. FOTO (E) GRAFIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 02, n. 06, p. 661-681, set./dez. 2017. doi: <http://10.31892/rbpab2525-426X.2017.v2.n6.p661-681> acessado dia 4 de julho de 2022.

BENJAMIN, W. O Narrador. In: _____ Magia e Técnica, Arte e Política - ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas, volume I, 2ª edição, São Paulo: Editora Brasiliense, 1994.

CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Dados Eletrônicos. Porto Alegre: Artmed, 2007.

ENDE, M. A História Sem Fim. Martins Fontes, 2005.

ENGEL, G. I. Pesquisa-ação. Educar, Curitiba, n. 16, p. 181-191. 2000. Editora da UFPR

HUIZINGA, J. Homo ludens. São Paulo: Perspectiva, 2005.

FIÚZA, P. Justiça libera aulas presenciais nas escolas estaduais de Minas Gerais. G1 Minas, Belo Horizonte, 10/06/2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/06/10/justica-libera-aulas-presenciais-nas-escolas-estaduais-de-minas-gerais.ghtml>

MOREIRA, J. C. C; SILVA, S. A. G. ROLE PLAYING GAME DE MESA E EDUCAÇÃO FÍSICA: MÚLTIPLAS FACETAS DE UM APRENDIZADO. Congresso Internacional de Educação e Tecnologia: Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância. São Carlos, 2020.

NOBRE, A. F. et al... REFLEXÕES SOBRE AS APROPRIAÇÕES DOS ELEMENTOS DA TEORIA DA RELAÇÃO COM O SABER NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 5 | n. 14 | p. 103-116 | Mai. Ago./2019. doi: <https://doi.org/10.32748/revec.v5i14.13254> acessado dia 4 de julho de 2022

NOVOA, A. Escolas e Professores: proteger, transformar, Valorizar (Salvador: SEC/IAT, 2022).

PIMENTA, G. Prefeitura oficializa e estudantes do ensino médio podem voltar às salas de aula em BH. G1 Minas, Belo Horizonte, 23/07/2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/07/23/prefeitura-oficializa-e-estudantes-do-ensino-medio-podem-voltar-as-salas-de-aula-em-bh.ghtml>

ROCHA, M.S. RPG: jogo e conhecimento - o Role Playing Game como mobilizador de esferas do conhecimento. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós Graduação em Educação, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba. Disponível em: <http://iepapp.unimep.br/biblioteca_digital/visualiza.php?cod=MTEx>. Acesso em Jul. 2022

SANTOS, W. et al... Avaliação na educação física escolar: reconhecendo a especificidade de um componente curricular. Movimento, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 205-218, jan./mar. de 2015. doi: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.46895> acessado 4 de julho de 2022

SCHMIT, W.L. RPG e educação: Alguns apontamentos teóricos. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós Graduação em Educação, Universidade Estadual de Londrina, Londrina. Disponível em: <http://www.uel.br/pos/mestredu/images/stories/downloads/dissertacoes/2008/2008%20-%20SCHMIT,%20Wagner%20Luiz.pdf>. Acesso em jul. 2022.

VENÂNCIO, L. O que nós sabemos? Da relação com o saber na e com a educação física em um processo educacional-escolar. Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. São Paulo: Presidente Prudente, 2014.

VERCELLINO, Soledad; SILVA, Flávio Caetano da. COVID 19: oportunidade de repensar como o dispositivo escolar configura a relação com o saber. Leitura: Teoria & Prática, Campinas, São Paulo, v.39, n.82, p.141-159, 2021. Doi: <10.34112/2317-0972a2021v39n82p141-159> acessado em jul. de 2022.