A criança enquanto sujeito é um conceito moderno que, apesar de conquistas sociais, políticas e educacionais, ainda carrega em seu corpo as objetificações adultocêntricas nos modos de se tentar compreendê-la. Estas marcas se constroem desde o seu desconhecimento, atravessa uma confusão sócio histórica do que é ser criança e o que é ser adolescente, para assim, considerar sua imagem como algo puro e sagrado, ou seja, ainda desumanizado (AIRÉS, 1978).

O autor ainda aponta que ser infantil era associado à loucura ou falta de maturidade de uma pessoa, pois as mesmas rompiam com a temporalidade cronológica fazendo emergir novos modos de agir no mundo. O infanticídio de Herodes e seu pavor de crianças, demonstra como estes sujeitos podem instabilizar regimes totalitários, pois as mesmas não eram afetadas pela imposição de seu tempo, sendo então, sacrificadas (LARROSSA, 2017).

Este tempo cronológico e estável pauta os modelos hegemônicos ocidentais através de um discurso[1] o qual se refere às crianças como “seres selvagens que não entendem nossa língua” (LARROSSA, 2017, p. 229). Para o autor, mesmo dialogando com as ciências exatas, naturais e humanas, ainda cairíamos na armadilha de conceituar a infância sem nos empenhar a ir ao encontro dela e sermos atravessados pela experiência da novidade.

Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial (LARROSSA, 2002, p. 24).

As crianças abertas ao mundo, constroem histórias, relações sociais, produzem linguagem e modos de leituras críticos por meio da oralidade e da escrita, ou seja, compondo e se relacionando com saberes, enunciados e diversos gêneros discursivos (SOARES, 1998); (BAKHTIN, 2003); (CHARLOT, 2000).

A Educação Física se percebe neste processo de normatização dos corpos, principalmente os infantis, até o final da década de 80, em que legitimava sua ação pedagógica a partir do controle, domesticação e preparação destas crianças para a vida cívica, esportiva e laboral. Contudo, quando alguns pesquisadores estabelecem diálogo com as ciências humanas acontece um giro epistemológico, em que, a área começa a ser compreendida enquanto linguagem, que tematiza a cultura corporal[2] e busca construções outras acerca da formação destes sujeitos. (BETTI, 2018); (BRASIL, 2018); (BRACHT, 1999); GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009);

Balizado por esta discussão, os sujeitos deste artigo se situam em uma escola privada da região Centro-sul de Belo Horizonte, cuja Proposta Pedagógica de caráter construtivista, possui abertura para diálogos e construções didáticas acerca da elaboração de planejamentos alinhados à Linguagem.

A partir disso, aproximo-me daquelas que podem trazer pistas sobre o que se constrói de relação, sentido e significado nestas aulas: as crianças. Logo, lanço luz a seguinte pergunta: como elas se relacionam com os saberes acerca da cultura corporal? Para isso, pretendo compreender como o 1º e o 3º ano do ensino fundamental se relacionam com os saberes dos jogos e brincadeiras e do esporte, respectivamente tematizados nas aulas de Educação Física, por meio de narrativas orais, escritas e iconográficas; analisar o que as mobilizava a desejar aprender determinado saber; e verificar os potencialidades e limites destas relações.

A perspectiva teórico-metodológica da relação com o saber proposta por Charlot (2000), compreende que, ao nascer, o sujeito não tem outra opção a não ser aprender e confrontar o mundo. Por meio daquilo que denomina de figuras do aprender, como: apropriar-se de um conteúdo (saber-objeto); dominar uma atividade, como jogar futebol; aprender os usos da bola de futebol, domínio de um objeto; e os saberes ou dispositivos relacionais, como cumprimentar, ajudar, brigar dentre outros. É possível compreender que os sujeitos se aproximam, distanciam, aprendem, ou não aprendem pelas relações destas diversas figuras (NOBRE et al., 2019).

Venâncio e Neto (2019) trazem contribuições em sua pesquisa ao discorrerem sobre as relações com o saber a partir de uma perspectiva (auto)biográfica centralizadas nos docentes, defendendo que quando os sujeitos narram sobre suas experiências vividas, valorizam suas leituras de mundo assim como suas práticas docentes, contribuindo na elaboração de formas de comunicarem suas vivências para com os seus pares.

Santos et al. (2015) refletem sobre as avaliações nas aulas de Educação Física por meio de narrativas de crianças na perspectiva das relações com o saber, compreendendo as especificidades deste componente curricular. Estas trouxeram pistas de como se relacionaram com os saberes dos jogos e brincadeiras, evidenciando que, quando os estudantes puderam narrar para além de um saber ontológico, mas sobre suas experiências, os docentes conseguiram refletir sobre sua atuação pedagógica com mais qualidade.

Estas pesquisas constatam que os próprios sujeitos, mobilizados a confrontar o mundo, provocam interações entre as figuras do aprender e constroem novas possibilidades de relações com o saber. A cultura corporal torna-se, neste processo, objeto de uso, objeto saber, atividade de domínio e evidenciam as subjetividades das relações (VENÂNCIO, 2014). Contudo, é preciso atentar-se para que os saberes elaborados na escola e na Educação Física não sejam confundidos como “acervo de informações, acúmulo de atividades, enfim formar pessoas capazes de fornecer informações ou reproduzir movimentos” (p. 231).

Portanto, é possível concordar com Nobre et al. (2015), que o campo investigativo da Educação Física deve adensar as reflexões, discussões e ações acerca das relações com o saber e das figuras do aprender, assim como proposto neste artigo ao fazer o exercício de escutar o processo e as narrativas propostas pelas crianças, indo ao encontro destas infâncias.

METODOLOGIA

O pesquisador das relações com o saber deve atentar-se às múltiplas figuras do aprender que mobilizam os sujeitos a confrontar o mundo (CHARLOT, 2000). Para isso, o presente artigo analisa oito narrativas autobiográficas: quatro do 1º e quatro do 3º ano do ensino fundamental. Elas foram produzidas nas aulas de Educação Física deste professor-pesquisador, por meio de vivências corporais, rodas de conversa, para casas e vídeos, ao longo do processo de ensino-aprendizagem de, respectivamente: jogos e brincadeiras; e esportes de invasão (handebol). Estas aulas aconteciam em um clube que faz parceria com a escola, especificamente no Ginásio, na Quadra Society e na Sala de Dança.

Dois fatores mobilizaram a escolha deste recorte de turmas: na Base Nacional Comum Curricular (2018), na área do conhecimento Educação Física, elas representam o início de um novo ciclo do ensino fundamental (1º ano, 1º ciclo; 3º ano, 2º ciclo); o segundo, suas diferenças etárias, identitária e de grupo - o que possibilitou um arcabouço poético e polifônico, acerca das práticas corporais vivenciadas.

O quadro a seguir apresenta para onde o professor-pesquisador lança seu olhar em relação as figuras do aprender de cada unidade temática:

Quadro 1: figuras do aprender

|

Objeto-Saber |

Objeto-Domínio |

Atividade de Domínio |

Saberes Relacionais |

|

Handebol |

Bola |

Correr, driblar, arremessar, tocar, recepcionar, pegar, tomar decisão. |

Fair Play, jogar em equipe, brigar, discutir, divertir, conversar, discordar, concordar, problematizar, resolver. |

|

Jogos e Brincadeiras |

Bola, corda, peteca. |

Correr, andar, esconder, teatralizar, tocar. |

Negociar, discutir, excluir, incluir, brigar, concordar, discordar, divertir, entediar. |

Para compreender as dinâmicas destas figuras, traço um diálogo com suas perspectivas relacionais: a epistêmica e a identitária (CHARLOT, 2000). A primeira diz de uma relação com um saber inscrito em um objeto, local ou pessoas, em que o sujeito ainda não possui; a segunda, diz de como o sujeito se aproxima deste saber em relação com seu desejo e sua história pessoal.

O desejo é a mola da mobilização e, portanto, da atividade; não o desejo nu, mas, sim, o desejo de um sujeito “engajado” no mundo, em relação com os outros e com ele mesmo. Não esqueçamos, entretanto, que essa dinâmica se desenvolve no tempo: o valor do que aprendemos (seja esse valor positivo, negativo, ou nulo) não é, nunca, adquirido de uma vez por todas (CHARLOT, 2000, p. 82).

Logo, a aproximação com a pesquisa narrativa autobiográfica justifica-se pela capacidade heurística da escrita, em que o narrador consegue explicitar suas experiências, saberes, aprenderes em um constante processo hermenêutico de interpretação e reinterpretação dos fatos (PASSEGGI, 2010). Na Educação Física, alguns autores vem se enveredando por este campo, como é o caso de Almeida Júnior (2017) que ao partir da compreensão que na vida estamos em um constante autobiografar, percebe a narrativa enquanto algo “particular de reconstrução da experiência, através da qual, mediante um processo de reflexão, dá-se significado ao acontecido ou vivido (p. 665)”.

(...) as experiências são melhor percebidas por cada um quando são comunicadas, e os sujeitos podem utilizar diferentes tipos de linguagem para expressá-las. Assim, a forma como os saberes escolares “atravessam” a vida dos sujeitos influencia as suas escolhas e relações com o mundo (VENÂNCIO, 2014, p. 222)

Baseado neste arcabouço de narrativas e dos diferentes gêneros discursivos que constituíram este processo, vale destacar que docente e crianças ousaram utilizar diferentes canais de comunicação e recursos representacionais, descentralizando do grafismo e da oralidade, como também abarcando vídeos, iconografias e a corporeidade (GRUPO NOVA LONDRE, 2021).

PRIMEIRO ANO (6/7 anos): Jogos, brinquedos e brincadeiras

A unidade temática Brincadeiras e jogos explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si (BRASIL, 2018, p. 214).

O brincar nas aulas de Educação Física, é antes de um conceito, a ação que move o desejo em estar com o outro, constituindo a si e as identidades de grupo. Pode-se dizer que neste movimento, em relação, consigo com o outro e com o mundo, a criança se percebe em um lugar em que pode, desejar ou não, aprender algo mas sempre será obrigada a confrontar o mundo (CHARLOT, 2004).

“Brincar para mim é brincar livre” (criança de 6 anos, 2022)

1ª Narrativa Transcrita

Acervo do autor

Esta primeira narrativa me faz concordar com Naranjo (2018) quando diz que “As crianças estão mais próximas da experiência poética do que o adulto” (p. 16), pois, enuncia as características multifacetadas do brincar, que, nestes momentos “livres” evidenciam-se o brincar de faz de conta, jogos de futebol, jogos de peteca; assim como aparecem as dinâmicas relacionais do brincar: as divisões espontâneas dos grupos de amigos; quem fica ou não sozinho; e quem tenta aproximações nos grupos já estabelecidos.

Outro fator que deve ser posto em análise é a pandemia da COVID-19. Todos continuam atravessados por diversas tensões que este momento vem produzindo, afetando diretamente as dinâmicas sociais. Algumas crianças que preferiam brincar sozinhas, inclusive, não buscavam o outro não por se sentirem excluídas, mas por, aparentemente, terem “desaprendido” que a relação com o outro era essencial para a possibilidade de conhecer e aprender outros modos de jogar e brincar.

Neste sentido o “brincar livre” possibilita duas interpretações: ter mais espaço e objetos para explorar; e ter a possibilidade de construir consigo ou com o outro ações lúdicas de maneira não estruturada pelo adulto, indicando que o desejo pelo brincar livre e o tema jogos e brincadeiras trazido pelo professor são saberes distintos, pois enquanto em um a criança não se vê obrigada a se implicar com as relações entre si e seus pares (podendo brincar sozinha ou não), no outro, com a mediação do professor, ela se vê confrontada com outros saberes, outras dinâmicas e outros sujeitos.

Compreendendo a criança enquanto um sujeito sócio histórico e, não mais aquela sem pudores, sagrada, romantizada ou imatura (AIRÉS, 1978), ao observar estas dinâmicas se faz urgente instigá-las a refletir sobre o que era exclusão e se já haviam se sentido excluídas de algumas brincadeiras.

“Exclusão é quando você brinca, mas parece que você nem está brincando... como se você fosse invisível” (criança de 6 anos, 2022)

2ª Narrativa Transcrita

Acervo do autor

Esta resposta tenciona os discursos "leves" e normativos do brincar, que acreditam que os movimentos de exclusão, reprodução de preconceitos e agressões são “coisas de criança” ou “brincadeira de criança”. Elas denunciam que a brincadeira não é atravessada apenas pelos prazeres e desprazeres deste objeto-saber, do domínio de um objeto ou de uma atividade, mas principalmente de seus saberes relacionais. Estes, que marcam os corpos de determinadas crianças mais do que outras, principalmente negras, desviantes das normas de gênero e com deficiência.

Quando as crianças foram provocadas a pensar sobre o ato da exclusão, começaram a justificar que só gostavam de brincar com determinado amigo/a, que não se lembrava de ter excluído ninguém da brincadeira, ou que também já havia sido excluído – neste caso, houve ou uma confusão conceitual sobre o que era a exclusão ou uma tentativa de não se implicar com o problema, já que quem anunciou esta justificativa, não havia sido excluído. Destarte, foi preciso construir com elas que a exclusão extrapola um ato pontual, que posteriormente é resolvido e a criança se vê novamente inserida no grupo, mas sim, uma questão cotidiana, algo que estava acontecendo em diferentes brincadeiras, precisando da mediação constante dos adultos.

“Eu me senti excluído duas vezes: na brincadeira do Pique Tubarão e no Pique Gelo; parecia que o pegador não me enxergava” (criança de 6 anos, 2022).

3ª Narrativa Transcrita

Acervo do autor

A experiência de narrar, possibilita a descoberta, a consciência e a ressignificação de si em relação com o outro e com o mundo (SANTOS et al., 2015). Não se busca uma verdade universal e fixa aos objeto-saberes, mas relacional, em que a criança possa enunciar o que a afetou (PASSEGGI, 2014). Neste exemplo, “colocar as cartas na mesa” acerca da exclusão, possibilitou que a criança tencionasse o grupo a olhar, refletir e agir sobre isto.

As brincadeiras de Pique Tubarão e Pique Gelo, foram as prediletas de grande parte da turma. Cada uma tem regras próprias, mas se assemelhavam enquanto variantes do “pega-pega”, que possibilita ações e emoções, como: correr, fugir, estar segura no pique, sair do pique, encenar, debochar, ficar bravo, se divertir, dentre outras ações que recheiam o universo lúdico das brincadeiras. Contudo, por se autocentrarem na busca do melhor amigo, a brincadeira não se expandia para o coletivo, sendo necessário constantemente incitar as crianças a olharem pro coletivo, para que a brincadeira não se resumisse entre “eu e meu amigo”.

Estas situações fizeram com que todos investissem em outras relações, fazendo com que a brincadeira tomasse outros contornos, como: uma maior entrega do grupo à proposta ao atentar-se em fugir ou pegar, não fixando-se em apenas uma pessoa, assim como tomar posturas não excludentes: “os sujeitos se constituem por experiências vividas também no ambiente escolar, e precisam ser acompanhados à medida que tais experiências os diferenciam e os tornam humanos diferentes (VENÂNCIO, 2014, p. 222).

(Figura 1)

Criança de 6 anos, 2022

Acervo do autor

Posteriormente as conversas e intervenções, a Figura 1 apresenta a brincadeira mais desejada pela turma: “Pique Tubarão”. Nesta, é possível ver o uso da escrita, o desenho enquanto representação da brincadeira e o engajamento da criança em uma linguagem multimodal associando Design Linguístico, Design Espacial, Design Visual e Design Gestual (KLEIMAN, 2005); (GRUPO NOVA LONDRES, 2021).

Neste desenho, não há a experiência de apenas duas pessoas brincando, mas de um número maior e mais envolvido de crianças. Além da poética do impasse, tem-se a leveza, em que todos aparecem em cena, incluídos na relação de aprender: a correr, a pegar, a se relacionar. Nesta imagem são narradas as regras do jogo, assim como algumas ressignificações deste saber (VENÂNCIO, 2019).

Portanto, apresentar as múltiplas relações com o “brincar” demanda ir ao encontro à experiência destas infâncias, compreendendo como esta brincadeira as uniu enquanto grupo, as intervenções do professor quando avaliava seus impasses e, como todo este jogo de relações, construía pontes de aprendizagem para além de um objeto-saber (CHARLOT, 2000). O conceito de brincar construído pela BNCC (2018) serve apenas para nós, adultos, enquanto para as crianças o brincar se faz ao encontro.

TERCEIRO ANO (8/9 anos): Esportes de Invasão – Handebol

(...) conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra/ campo defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.), protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do campo (basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol, hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.) (BRASIL, 2018, p. 216)

A escolha pelo handebol se justifica pela percepção do professor em diálogo com a pedagoga de que as crianças do 3º ano conheciam apenas esportes que se jogavam com os pés, como o futebol. Porém, nesta turma, existe outras particularidades agravantes acerca dos saberes relacionais, em consequência da quarentena. São sujeitos que ao retornarem ao presencial, apresentaram pouco investimento em si e no grupo, transitando entre ações mais autocentradas, agressivas e reproduzindo discursos preconceituosos.

Logo, as aulas problematizavam as dinâmicas hegemônicas do esporte, pois era fulcral tencionar os discursos normativos acerca do handebol já que o esporte tem força midiática para perpetuar práticas de exclusão, racismo, homofobia e outras violências (VAGO, 1996). Essas questões emergiram, em maior ou menor grau, durante nossas práticas, sendo necessário construções de regras que dialogassem com nossas demandas, como: a marcação poder ser feita de forma que não encoste no corpo do outro; incluir a todos na participação ativa do jogo, não apenas como espectador ou juiz; entender que o handebol é um esporte coletivo, que se joga com o outro, seja companheiro ou adversário, culminando a assistirmos partidas de handebol e a um vídeo sobre o fair play[4].

Durante o processo pedi para que as crianças fizessem um “para casa” respondendo ao seguinte enunciado - “Faça um desenho sobre o esporte que vocês estão trabalhando nas oficinas, depois responda as perguntas: é um esporte que se joga sozinho? Por que?”

.jpg)

Figura 2

(Criança de 8 anos, 2022)

Acervo do autor

Afinal, o que se perde? A possibilidade de construir relações: com o esporte, consigo, com o outro e com o mundo. O esporte, assim como a brincadeira, está no mundo, sendo possível reconstruir seus enunciados em diálogo com a nossa realidade, em relações com o objeto saber, objetos de domínio e as atividades de domínio: regras, técnicas, táticas, história; assim como os seus múltiplos gêneros discursivos: campeonatos, aulas, charges, vídeos, podcasts, diálogos familiares (BAKHTIN, 2003).

Esta multiplicidade de discursos e enunciados, possibilita que estas crianças reelaborem seus saberes relacionais, pois o aprender se estabelece em uma relação epistêmica de domínio, não reduzido à atividade, mas em relação (SANTOS et al., 2015). Logo, as crianças começam a perceber que jogar sozinho é perder o outro e a si.

Esta narrativa, de acordo com a criança que a escreveu, foi algo que lhe escapou às mãos. A palavra perder carregava uma simbologia dupla: a falta do outro, incitado pela pergunta; e a falha do fracasso, suscitada pelo esporte hegemônico, que não tolera o fracasso. Narrar sobre a experiência relacional “fortalecidas pelas vivências, emoções, sensibilidade e saber de si demandam tempo e espaço pedagogicamente necessários para provocar diferentes condutas dos sujeitos (VENÂNCIO, 2014, p. 224).

Figura 3

(Criança de 8 anos, 2022)

Acervo do autor

Nesta figura, a imagem e a escrita, vão mostrando como as crianças vão construindo relações mais próximas e densas com o o handebol. É apontado a dialogicidade entre relação epistêmica e identitária do saber, em que os sujeitos aprendem em parcerias e dominam atividades (CHARLOT, 2000).

Quando os estudantes justapõem diferentes línguas, discursos, estilos e abordagens, eles têm um ganho substantivo em habilidades metacognitivas e metalinguísticas e na habilidade de refletir criticamente sobre sistemas complexos e suas interações. Ao mesmo tempo, o uso da diversidade em modos simbólicos – criando mercadorias étnicas ou com outra diferença cultural, para explorar mercados de nicho especializado, ou incluindo cores étnicas, festivas à sala de aula – não deve se sobrepor a conflitos reais de poder e interesse. Somente lidando com eles de forma autêntica, poderemos criar, a partir da diversidade e da história, uma esfera pública nova, vigorosa e equânime (GRUPO NOVA LONDRES, 2021, p. 114).

Contudo, todo este processo se insere em um contexto pós isolamento social, com sujeitos duramente atravessados pela pandemia, o que, mesmo conseguindo inscrever seus processos por meio de narrativas multimodais e construindo habilidades metacognitivas, as questões afetivas tornaram o processo tenso, sendo possível vivenciar o handebol apenas em pequenos grupos, pois, com a turma toda, as reproduções de discursos violentos e agressões, típicas do esporte hegemônico vinham à tona, ainda que o processo tivesse enquanto horizonte a construção de uma outra lógica.

“O jogo menor a gente tem mais sintonia, com todo mundo não tem fair play” (criança de 8 anos, 2022)

3ª Narrativa Transcrita

Acervo do Autor

Fala anunciada por uma criança durante uma roda de conversa sobre como é jogar handebol agora, depois do processo de ensino-aprendizagem. O que foi possível, o que não foi, de que forma eles preferem ou não jogar. Estas experiências encarnadas no corpo das crianças e registradas pelo docente, dão pistas sobre as potências e limites destas relações (SANTOS et al., 2015). Ao mesmo tempo, enquanto avaliação, a narrativa possibilita identificar as possibilidade construídas pelas crianças no processo ensino-aprendizagem do handebol. Antes nem se sabia de esportes com o uso das mãos, hoje, já é possível estabelecer relações com suas figuras do aprender, principalmente, em jogos com grupos menores.

Qualquer que seja a figura do aprender, o espaço do aprendizado é, portanto, um espaço-tempo partilhado com outros homens[4]. O que está em jogo nesse espaço-tempo não é meramente epistêmico e didático. Estão em jogo também relações com os outros e relações consigo próprio: quem sou eu, para os outros e para mim mesmo, eu, que sou capaz de aprender isso, ou que não o consigo? (CHARLOT, 2000, p. 68).

Cabe ressaltar que esta citação dialoga com a experiência de aprendizado destas crianças, em que estava em jogo as relações identitária, que, como dito anteriormente, eram as mais conflituosas do grupo. Portanto, mesmo evidenciando certos limites, as crianças ainda perceberam potências e possibilidades no processo, refletindo e propondo elaborações acerca da experiência de ensino-aprendizagem do handebol e construindo enunciados que dialoguem com suas vivências.

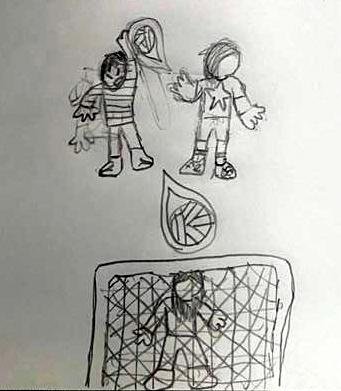

Figura 4

(Criança de 8 anos, 2022)

Acervo do autor

Este desenho representa como as crianças colocaram as figuras do aprender para se relacionar. Primeiro, o objeto-saber do handebol em jogo, em sua complexidade tática, sua estrutura e a identidade do jogo possível para a turma, o 3 contra 3. Para elas, Handebol é um jogo que se joga com as mãos, que é obrigado a passar para todos, pode ter goleiros ou não, pode dar briga ou não. Assim como nas brincadeiras do primeiro ano, o terceiro sugere que o esporte deva ir de encontro as crianças, seja processual e tensione sua hegemonia indivisualista.

Portanto relacionar consigo, com o outro e com um mundo, inscritos em um tempo (CHARLOT, 2000), a partir das figuras com o aprender do handebol, expressa pelas narrativas autobiográficas, permitiu que as crianças e o docentes tomassem mais consciência de todo o processo e construíssem seus modos de aprender e vivenciar este esporte, respeitando o tempo e o contexto das crianças.

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovakloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: - Pai, me ensina a olhar! (GALEANO, 1995)

As tessituras poéticas produzidas pelas crianças, possibilitaram que o professor pudesse olhar para a imensidão deste saber com mais sensibilidade e se desacostumar com as normas acerca das práticas, desvelando assim, a primeira compreensão do que legitima a Educação Física na escola: sua linguagem política. Sendo assim, indo ao encontro das crianças, este tenciona os discursos hegemônicos e propõe a construção de novos enunciados a partir das possibilidades da experiência com a corporeidade.

Para dissertar acerca do primeiro objetivo deste trabalho, cabe desenvolvê-lo em dois momentos: as relações do 1º ano; as relações do 3º ano. Antes de tudo, vale destacar que existia um imaginário social de grandes expectativas acerca do retorno presencial à escola já que muitas crianças estavam com diversas questões ligadas à acesso a necessidades básicas de sobrevivência, sofrimento mental, não tendo acesso ao conteúdo online e o outro se constituía em uma tela de computador.

Atravessadas por este mundo, as crianças do 1º ano denunciam, através do brincar, a urgência em aprender a construir relações. Foi preciso apostar em intervenções constantes e diversificadas em torno do grupo para que as crianças não “naturalizassem” apenas o brincar sozinho, a exclusão e o brincar só com quem eu quero. Abrir espaço para o outro é amplificar as possibilidades das relações com o saber. É prazeroso brincar apenas com os amigos com os quais nos identificamos, mas existem mais pessoas no grupo, mostrando a importância com que o sujeito se mostre mais disponível e estabeleça novas relações. Nisto, a brincadeira do Pique-Tubarão trouxe um universo que possibilitou que estes sujeitos se vissem enquanto grupo: que brinca, briga, discute, opina, discorda, dá ideias, muda uma regra ou outra. Ou seja, que começam a construir outras relações com o saber.

Com o 3º ano, ficou evidente o quanto a relação com o objeto saber, seu domínio e os saberes relacionais foram importantes para a compreensão do handebol. Ainda que esta experiência tivesse seus limites, o modo como as crianças foram desejando se apropriar deste saber por meio do jogo, de vídeos, para casa e discussões mostra que mesmo diante de um cenário repleto de impasses e contradições, a infância consegue romper a norma e fazer emergir outras poéticas da corporeidade.

Portanto, escutar as crianças precisar ser um movimento relacional denso que dialogue com suas realidades e demandas, em que, por meio de múltiplas linguagens, elas possam produzir formas de interpretações e ressignificações do mundo a partir das relações das figuras do aprender, que não devem ser focadas apenas no objeto-saber, mas também no objeto de domínio, nas atividades de domínio, a fim de construir uma amplitudade de possibilidades relacionais, em que os sujeitos tenham instrumentos para ir de uma relação epistêmica para uma relação identitária com o saber, assim como fizeram o 1º ano com os jogos e brincadeiras e o 3º ano, com o handebol.

[1] Um discurso é a construção de algum aspecto da realidade a partir de um determinado ponto de vista, um determinado ângulo, em termos de interesses particulares (NOVA LONDRES, 2021, p.126).

[2] “(...) acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas.” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 26).

[3] Pensando o Movimento. Ética esportiva: A origem do fair-play. <https://www.youtube.com/watch?v=PglgcRsZSlY&t=16s> acessado em março de 2022

[4]Onde lê-se homem, lê-se pessoas, a fim de não continuar a reproduzir uma linguagem que defina o humano em homem, mas nas multiplicidades.

AIRÉS, P. História Social da Criança e da Família. (D. Flaksman, Trad.) Rio de Janeiro: LTC. 1978.

ALMEIDA JUNIOR, Admir Soares de. FOTO (E) GRAFIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 02, n. 06, p. 661-681, set./dez. 2017. doi: <http://10.31892/rbpab2525-426X.2017.v2.n6.p661-681> acessado dia 4 de julho de 2022.

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: _____. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BETTI, Mauro; GOMES-DA-SILVA, Pierre Normando. Corporeidade, jogo, linguagem a Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental. São Paulo: Cortez, 2018.

BRACHT, V. A constituição das teorias pedagógicas na educação física. Cadernos Cedes, ano XIX, nº 48, agosto, 1999.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Dados Eletrônicos. Porto Alegre: Artmed, 2007.

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo: Cortez, 1992.

GALEANO, Eduardo. O Livro dos Abraços. Porto Alegre: L&PM, 1995.

GRUPO NOVA LONDRES. Uma Pedagogia dos Multiletramentos: Projetando Futuros Sociais. Tradução de Deise Nancy de Morais, Gabriela Claudino Grande, Rafaela Salemme Bolsarin Biazotti, Roziane Keila Grando. Revista Linguagem em Foco, v.13, n.2, 2021. p. 101-145. Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/linguagememfoco/article/view/5578/4503

GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEIFER, P. E. Entre o “não mais” e o “ainda não”: pensando saídas do não lugar da EF escolar I. Cadernos de Formação RBCE, p. 9-24, set. 2009.

KLEIMAN, A. B. Preciso “ensinar” o letramento? Não basta ensinar a ler e escrever? Campinas: CEFIEL/IEL/UNICAMP, 2005.

LARROSA, J. O enigma da infância ou o que vai do impossível ao verdadeiro. In: LARROSA, J. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas / Jorge Larrosa – 6. Ed. rev.amp – Belo Horizonte : Autência, 2017 (p. 229-246).

NARANJO, Javier. Casa das estrelas: o universo contado pelas crianças. Rio de Janeiro: Foz Editora, 2013.

NOBRE, A. F. et al... REFLEXÕES SOBRE AS APROPRIAÇÕES DOS ELEMENTOS DA TEORIA DA RELAÇÃO COM O SABER NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 5 | n. 14 | p. 103-116 | Mai. Ago./2019. doi: <https://doi.org/10.32748/revec.v5i14.13254> acessado dia 4 de julho de 2022

PASSEGGI, M. C. Narrar é humano! Autobiografar é um processo civilizatório. In: PASSEGGI, M. C; SILVA, V. B. Invenções de vida, compreensão de itinerários e alternativas de formação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.

SANTOS, W. et al... Avaliação na educação física escolar: reconhecendo a especificidade de um componente curricular. Movimento, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 205-218, jan./mar. de 2015. doi: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.46895> acessado 4 de julho de 2022

SOARES, Magda. Letramento em ensaio - Letramento: como definir, como avaliar, como medir. In: _____ Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.

VAGO, T. M. O "esporte na escola "e o "esporte da escola": da negação radical para uma relação de tensão permanente – Um diálogo com Valter Bracht. Movimento, v. 3, n. 5, 2/1996.Disponível em: https://doi.org/10.22456/1982-8918.2228. Acesso em: 20 de jun. de 2022.

VENÂNCIO, L. O que nós sabemos? Da relação com o saber na e com a educação física em um processo educacional-escolar. Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. São Paulo: Presidente Prudente, 2014.

VENÂNCIO, L.; NETO, L. S. A relação com o saber em uma perspectiva (auto)biográfica na educação física escolar. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 04, n. 11, p. 729-750, maio/ago. 2019. doi: <10.31892/rbpab2525-426X.2019.v4.n11.p729-750> acessado em 4 de julho de 2022.