1. Introdução

Os estudos sobre os gêneros textuais estão cada vez mais presentes na universidade, nas escolas e em eventos científicos. Isso demonstra que esse campo dos estudos linguísticos é uma ferramenta fundamental para o processo de ensino e aprendizagem da língua na sala de aula.

Ainda que dificuldades sejam apontadas no desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e interpretação dos estudantes da educação básica, sabemos que a é possível tornarmos a realidade atual diferente com novas propostas de ensino e com ferramentas com contribuam para o estudo da língua. Diante desse cenário, que nós professores nos deparamos, é importante estudarmos e avaliarmos diferentes métodos e estratégias que visem estimular a formação integral do estudante leitor reflexivo e ativo. Nas universidades é fundamental apresentar e discutir com os graduandos os desafios presentes na educação básica, no que concerne à leitura, produção e interpretação textual, e buscarmos possíveis soluções para sanar as dificuldades.

É nesse sentido que apresentamos, neste trabalho, uma proposta de estudo de gênero textual – a tirinha – como elemento importante nos estudos da língua. A abordagem aqui proposta visa estimular uma leitura que ultrapassa a superfície textual; objetiva provocar nos estudantes um novo olhar que desvele os sentidos que estão nas entrelinhas do discurso. Com base nos estudos de gênero de Marcuschi e Koch e nos estudos discursivos de Pêcheux e Orlandi, elegemos como objeto do nosso estudo as tirinhas da Mafalda que são ícones da crítica social e da sensibilização através da arte.

2. O Gênero tirinha em uma abordagem discursiva

Sabemos que o estudo dos gêneros textuais é uma peça fundamental para o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e interpretação. Desse modo, o educador, em sala de aula, precisa conhecer a estrutura e funcionamento dos gêneros para trabalhar com eles no seu cotidiano; pois tendo como ponto de partida os gêneros textuais, o estudo da língua torna-se mais dinâmico e prazeroso – já que os gêneros estão presentes em toda parte, nos auxiliando na comunicação e nas demais relações sociais.

Conforme Marcuschi (2015, p. 19),

Os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sócio discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. No entanto, mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos ”.

Historicamente constituídos, os gêneros se revelam como instrumentos comunicativos e de reflexão. O referido autor defende a natureza dinâmica e maleável dos gêneros, pois eles refletem as constantes mudanças sociais e, consequentemente, as mudanças da língua. Como dito, neste trabalho selecionamos o gênero tirinha como proposta de análise discursiva em sala de aula. De fato, todos os gêneros podem e devem ser trabalhados pelos professores de língua portuguesa, contudo a nossa escolha pela tirinha se deu pelo fato de ser um texto curto e com desfechos inesperados. Conforme Ramos (2009), a presença do humor é a principal característica da tirinha. Em sua estrutura ela pode aparecer no formato retangular, horizontal ou vertical, além de apresentar recursos icônico-verbais – como onomatopeias, metáforas, balões, entre outros – que chamam atenção dos estudantes e despertam o interesse pela leitura e interpretação.

Nas salas de aula de ensino básico, o gênero tirinha é mais uma ferramenta que pode contribuir para o estímulo da leitura e escrita do estudante e, mais além, contribuir para que as interpretações textuais alcancem outras possibilidades que ultrapassem a superfície da materialidade discursiva, pois encontram-se implícitas e silenciadas.

As tirinhas da Mafalda, objeto do nosso estudo, se revelam como uma materialidade que provoca o leitor a sair de sua zona de conforto e assumir um posicionamento diante das situações propostas pela pequena criança. A personagem criada pelo humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino) entre os anos de 1964 e 1973 – que é considerada um ícone em relação ao seu posicionamento crítico aos conflitos sociais presentes na sociedade contemporânea – se constitui como um sujeito que assume uma posição de resistência à lógica capitalista e ao mesmo tempo possui a inocência de uma criança.

Diante desse contexto, utilizamos como base a da Análise do Discurso francesa que busca desvelar os sentidos presentes no discurso. E, na sala de aula, contribuir para que os estudantes identifiquem os implícitos e os silenciamentos presente nas tirinhas – bem como em outros gêneros – é fator fundamental para a formação educacional e humana dos sujeitos sociais. Para este trabalho, elegemos três categorias fundamentais para analisarmos as tirinhas e a posição sujeito dos personagens, como podemos ver a seguir.

2.1 . Sujeito e Ideologia

O sujeito da AD não é o sujeito da fala, um ser individual, mas sim o sujeito do discurso. Isso significa dizer que ele é um lugar historicamente constituído e articulado entre a ideologia e o inconsciente; este lugar é onde se perde as características individuais e se assume características ideológicas.

Ao falarmos deste sujeito estamos falando diretamente de sentido, apesar de não ser a origem do sentido, ele se constitui produzindo sentido e isso ocorre pelo fato dele ser um sujeito ideológico. Pêcheux (1990) postula que o indivíduo ao ser interpelado pela ideologia torna-se sujeito, ou seja “ é enquanto sujeito que qualquer pessoa é interpelada a ocupar um lugar no sistema de produção”.

Para o referido autor, a categoria de sujeito é a categoria constitutiva de toda ideologia. E ainda acrescenta que a ideologia só existe “pelo sujeito e para o sujeito”. Com essa afirmação o autor vai trazer a reflexão de que é a partir da ideologia e do inconsciente que é criada a evidência do sujeito, isto é, que somos sempre já-sujeito.

Esta ilusão, que é criada ideologicamente e inconscientemente, se dá, diz Pêcheux (2009, p. 173), a partir dos “esquecimentos”1 e 2. Sobre eles, fala o autor,

Concordamos em chamar esquecimento n 2 ao “esquecimento” pelo qual todo sujeito-falante “seleciona” no interior da formação discursiva que o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e sequências que nela se encontram em relação de paráfrase – um enunciado, forma ou sequência, e não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo que poderia reformulá-lo na formação discursiva considerada.

Por outro lado, apelamos para a noção de “sistema inconsciente” para caracterizar um outro “esquecimento”, o esquecimento n1 que dá conta do fato de que o sujeito-falante não pode, por definição, se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina. Nesse sentido, o esquecimento n1 remetia, por uma analogia com o recalque inconsciente, a esse exterior, na medida em que esse exterior determina a formação discursiva em questão.

Vemos, dessa forma, que o sujeito cria a ilusão de que é “dono”de seu próprio discurso ( “eu sei o que estou dizendo, eu sei do que estou falando”), no entanto, re-elabora tudo aquilo que já foi dito, e ainda, pelo fator inconsciente, seleciona o seu discurso a partir da formação discursiva na qual está inserido.

Com as definições dos esquecimentos 1 e 2 temos, dentro da teoria da Análise do Discurso, as noções de forma-sujeito1 e posição sujeito. Enquanto a primeira é o princípio organizador de uma formação discursiva a segunda é a possibilidade de trazer questionamentos, ideias e saberes de uma outra formação discursiva para dentro da qual ela (posição-sujeito) está inserida. Para compreendermos, de fato, o sujeito é fundamental entendermos o conceito de ideologia para a AD pechetiana.

Esta categoria é indissociável do sujeito, pois não existe sujeito sem ideologia, nem ideologia sem sujeito. Dessa forma, Pêcheux (1990, p. 40) postula que,

A ideologia é um processo que produz e mantém as diferenças necessárias ao funcionamento das relações sociais de produção em uma sociedade dividida em classes, e, acima de tudo, a divisão fundamental entre trabalhadores e não trabalhadores e ainda, ela tem como função fazer que os agentes da produção reconheçam seu lugar nestas relações sociais de produção.

É pelo funcionamento da ideologia que se derivam as relações de produção. Conforme Pêcheux (2009), ela tem uma história própria e concreta e, assim como o inconsciente, dissimula sua própria existência no interior do seu funcionamento, produzindo, dessa forma, um tecido de evidências subjetivas nas quais se constitui o sujeito.

Para Orlandi (1999, p. 48) a ideologia não se define como o conjunto de representações, nem muito menos como ocultação de realidade. “Ela é uma prática significativa; sendo necessidade da interpretação, não é consciente – ela é efeito da relação do sujeito com a língua e com a história em sua relação necessária, para que se signifique”. A autora ainda afirma que “a ideologia se produz justamente no ponto de encontro da materialidade da língua com a materialidade da história” (Orlandi, 1997, p.20).

Visto que a ideologia sempre estará presente em todos os discursos, pois todo discurso é produzido pelo sujeito ideológico, podemos afirmar que não há discurso neutro e, ainda, os sentidos não são evidentes, pois, conforme Orlandi (2007), a língua é opaca e não transparente, por isso é fundamental refletir sobre aquilo que parece óbvio nos discursos.

Ao compreendermos que para AD o sujeito não ´um ser individual, mas sim o sujeito discurso, ou seja, um lugar historicamente constituído e articulado entre ideologia e inconsciente. , podemos afirmar que “o sujeito discursivo é pensado como ‘posição’ entre outras. Não é uma forma de subjetividade mas um ‘lugar’ que ocupa para ser sujeito do que diz (ORLANDI, 1999, p. 49). Nesse sentido, o nosso estudo visa, primeiramente identificar, o(s) sujeito(s) presentes nas tirinhas da Mafalda para, em seguida, desvelar os sentidos que estão na materialidade discursiva e o que está silenciado nela.

2.2. O Silêncio na Análise do Discurso

Falar em silêncio muitas vezes nos remete à ausência de palavras – o silêncio físico, mas na Análise do Discurso esse silêncio vai além da ausência de sons, ele se caracteriza como fundamental no desvelar dos sentidos.

Orlandi (2007) elege-o como uma categoria essencial no processo analítico. Muitas vezes existe uma dificuldade por parte dos analistas do discurso de compreender o silêncio. Essa dificuldade se dá pelo fato de que o silêncio não se revela no dito, na superfície do discurso. E ainda, ele não pode ser confundido com o não-dito (implícito) ele transpõe essas duas ordens. Ele é a respiração, o fôlego, como afirma Orlandi (2007), fator essencial como condição do significar.

Authier-Revuz (2010) trata a dimensão do silêncio como “a falta em nomear”. Para a autora “o silêncio responde pela apresentação, fictícia, de um lugar outro, à ferida da linguagem, é como resposta inversa que pode ser compreendida a literatura, prática só de linguagem, inscrita inteiramente no lugar mesmo do desvio, nessas palavras que são falhas” (2010, p. 254). Com base nos estudos lacanianos, o status do silêncio para Authier-Revuz está ligado diretamente a sua relação com o sujeito da falta, o sujeito da incompletude que através do seu dizer convoca o não dizer, o dizer da falta.

A partir dessa perspectiva, entre o dizer e o não dizer, a referida autora defende que o silêncio está presente no discurso e funciona/age através:

-

Da falta, da imperfeição, da falha. Como no exemplo: Não era bem isso o que eu queria dizer;

-

Da predicação sobre a palavra. Como no exemplo: Amor, essa palavra é forte demais.

-

Ausência, a palavra exata que falta no dizer. Como no exemplo: X, acho que não era essa palavra, está na ponta da língua mas não me lembro.

-

Da anulação do dizer. Como no exemplo: Eu disse X, mas na verdade eu quis dizer Y.

-

Das palavras deslocadas como nas metáforas, eufemismos, paráfrases, entre outros recursos linguísticos. Como no exemplo: Você é uma flor ou você é desprovido de inteligência.

Essas considerações sobre o silêncio acrescentam, em nossa reflexão, o modo como devemos pensá-lo como constituinte da língua e do sujeito. Selecionar palavras ou simplesmente esquecê-las demonstram, como exposto acima, que elas excedem e faltam ao mesmo tempo, pois cada palavra carrega em si sentidos constituídos ideologicamente. E isso ocorre porque elas são “ditas” por sujeitos que também falham e são determinados pela ideologia e pelo inconsciente e por isso se faz necessário que consideremos essa relação intrínseca para compreendermos o silêncio na língua, no discurso.

Para a realização das nossas análises, faz-se necessário distinguirmos os conceitos implícitos e silenciamento que contribuem para desvelar os sentidos, mas são de ordens diferentes, como veremos a seguir.

-

-

O Implícito

-

De acordo com Orlandi (idem, p.67 e 68),

A noção de implícito é uma forma de domesticação da noção do não-dito pela semântica. Esta domesticação se faz pela exclusão da dimensão discursiva e pela recusa e pela opacidade do não-dito. E continua, para o implícito assim definido, o recorte que se faz entre a significação atestada e a significação manifesta: o não-dito remete ao dito. Não é assim que concebemos o silêncio, ele se mantém como tal, ele permanece em silêncio e significa.

Dessa forma, a autora vai defender que o implícito – não-dito – sempre remeterá ao dito, sempre terá uma relação de dependência com o dizer para poder significar, que diferentemente do silêncio, não dependerá dos sentidos das palavras ditas. De acordo com Cavalcante (1999), o implícito, embora remeta ao dito, “é de responsabilidade do interlocutor, pois é trabalho de interpretação. É um mecanismo discursivo que faz o outro (interlocutor) dizer, no lugar do enunciante”.

-

-

O Silêncio Fundador e o silenciamento

-

Orlandi (2007) aponta duas ordens para o silêncio: o silêncio fundador e a política do silêncio. Sobre o primeiro nos compete falar sobre a condição do significar nas próprias palavras, isto é, o silêncio físico e o silêncio que atravessa as palavras. Esse silêncio pode ser percebido pela incompletude de cada palavra, cada enunciado. Ou seja, o sujeito seleciona dentro de uma gama de possibilidades determinadas palavras para que possa se fazer compreendido. A falta sempre existirá porque nunca poderemos falar tudo - e aqui que está presente o silêncio fundador.

Podemos pensar o discurso como o mar que é profundo, turvo e com o movimento de ondas. Nessa analogia, para compreendermos o movimento dos sentidos e o silêncio, podemos refletir que vemos com mais clareza a parte da superfície, as ondas em movimento, assim como as frestas dos sentidos. O silêncio está na profundidade, aonde os olhos não vêm, e é de lá que outros sentidos emergem.

Além do silêncio constitutivo, condição de todo dizer, possibilidade contínua a ser recortada pela linguagem, Orlandi (2007) define ainda outro tipo de silêncio: a política do silêncio, o silenciamento que tem uma de suas manifestações na censura. Sobre isso, podemos dizer que a censura refere-se a sentidos que podem ou não podem ser produzidos, dizer algo para não deixar dizer outra coisa.

A autora defende que a política do silêncio, o silenciamento, não implica a ausência de palavras, não implica calar a tudo e a todos, pois a ausência de palavras seria uma forma de manter em discurso o que não se quer que seja dito. Afinal, o silêncio fala. A política do silêncio se refere a dizer algo para não deixar dizer outra coisa. Ou seja, ao enunciar, estamos constantemente apagando outras possibilidades de dizer, outras escolhas. O sujeito recorta no mar da linguagem aquilo que pode e deve ser dito.

Especificamente no caso da censura, do silenciamento político, não se trata simplesmente de calar, mas de preencher os espaços. No período da ditadura militar no Brasil, por exemplo, havia o hábito de substituir, nos jornais, os textos censurados por poesias e receitas culinárias. Não se deixava em branco o espaço no jornal, não se colocava uma tarja preta no lugar da matéria censurada, mas se dizia outra coisa, algo que não remetesse aos sentidos censurados. As tirinhas da Mafalda foram criadas na época em que a Argentina passava também pelo regime de ditadura militar. O desvelar dos sentidos, muitas vezes, exige de nós um entendimento das ordens do silêncio.

No entanto, à tentativa de silenciar, de relegar certos sentidos ao silêncio, responde um constante movimento dos sujeitos, contrapondo-se à política do silêncio. Jogando com os dizeres de Pêcheux, “não há identificação perfeitamente bem sucedida” (Pêcheux, 2006, p.56), Orlandi (2007, p.131) nos fala que “não há censura completamente eficaz”, que à toda “retórica da opressão” responde uma “retórica da resistência”, em que se tenta ter apenas um sentido verdadeiro, e impor aos outros possíveis sentidos o silêncio sepulcral, mas estes últimos retornam e retomam o caminho através de driblagens discursivas – a multiplicidade de sentidos.

3. Análise das tirinhas: o sujeito discursivo e suas posições, seus embates

Como defende Pêcheux (2009), o discurso é efeito de sentidos entre interlocutores, assim, à medida que analisamos os sujeitos e a situação, as palavras podem produzir sentidos diferentes. Ao lermos junto com os alunos essas tirinhas, as interpretações poderão ser diferentes, mas é importante lembrar que para a Análise do Discurso não pode ser qualquer sentido, apenas aqueles que a materialidade discursiva permite desvelar. Personagens do universo infantil são encontrados em vários gêneros, eles atraem os leitores mais jovens pelo fato de haver identificação com as narrativas, com os sujeitos personagens ou com situações que aproximem o público infanto-juvenil. Nas tirinhas da Mafalda, encontramos personagens que são crianças, com cerca de 6 e 7 anos, mas o contexto das histórias apresentam críticas sociais políticas e/ou culturais que não são tão comuns às crianças e aos adolescentes. Perante essas particularidades das tirinhas da Mafalda, que trazem à tona uma mescla entre personagens infantis com reflexões e críticas acerca da sociedade contemporânea, é que podemos trabalhar no ensino da língua portuguesa as diferentes possibilidade de interpretação sobre o mundo que vivemos e as situações que experienciamos. Apresentamos, abaixo, as tirinhas que analisamos neste estudo:

1De acordo com com Pêcheux(1988, p. 183) – em nota – “ a expressão forma-sujeito é introduzida por Althusser todo indivíduo humano, isto é, social, só pode ser agente de uma prática se se revestir da forma de sujeito. A forma-sujeito , de fato, é a forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais”.

SD 1

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br

Na primeira sequência discursiva temos uma cena em que as personagens Mafalda e Susanita discutem por causa de questionamentos. Susanita se mostra insatisfeita e irritada por Mafalda achar sua pergunta estúpida e, ao mesmo tempo, aponta que Mafalda é questionadora e ela(Susanita) não se incomoda com isso. Quando Filipe quer saber sua pergunta, Susanita diz: “Porque nesse país os operários são tão pobres e não são como os do EUA, loiros, lindos e tem carro? Os efeitos de sentido do discurso da personagem é de preconceito e de exclusão. A criança observa que no seu país – no caso Argentina – os operários são pobres e, na sua fala, já é possível perceber a indiferença perante essa condição econômica que é reforçada no final ao mencionar ‘tem carro”. Ou seja, os operários argentinos não têm carro e também não são loiros e nem lindos. Além disso, são possíveis de ser identificados o preconceito racial – não são loiros – e o descontentamento com a classe operária do seu país que não é igual à classe operária dos EUA.

O discurso que se apresenta como dominante nessa primeira SD é um discurso que reproduz a lógica capitalista, em que a riqueza e padrões estéticos disseminados pelas mídias sociais são valorizados e, consequentemente, postos como ideais no meio social. Mas, em contrapartida, temos o discurso que se opõe à hegemonia capitalista. É o discurso transgressor, que resiste às naturalizações que são postas e reproduzidas socialmente. Esse discurso que não aceita as desigualdades eque demonstra resistência à lógica do sistema está presente nos enunciados da personagem Mafalda.

SD 2

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br

Assim como na SD1, observamos que s SD2 apresenta posições sujeito diferentes. No diálogo entre Mafalda e Susanita é possível notar a preocupação de Mafalda em relação aos direitos que os seres humanos – a classe pobre, especificamente – precisam ter/receber. Por outro lado, Susanita sugere e reforça “ o esconder” essa população, essa situação. O efeito de sentido de invisibilidade e poluição visual recorrentes na contemporaneidade estão presentes no discurso de Susanita, acentuando, mais uma vez, o lugar, a posição sujeito capitalista que a personagem ocupa.

As desigualdades sociais e luta de classes presente nas SD 1 e 2, demonstram o modo como as situações cotidianas são naturalizadas em nossa sociedade. Conforme Pêcheux (2009, p. 160)

É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado “queira dizer o que realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados .

Ao fornecer as evidências do cotidiano, a ideologia , em seu funcionamento, determina os lugares sociais e a naturalização de discursos que vemos circular na sociedade. Essa naturalização de discursos como vistos na tirinha, preconceituosos e excludentes, ocorre sem a percepção dos sujeitos, pois em sua estrutura-funcionamento, como apontado por Pêcheux, a ideologia – assim como o inconsciente – dissimula sua própria existência. Em uma sociedade cujo sistema é o capitalismo, temos como ideologia dominante a capitalista, que é excludente, que dissemina o individualismo, as desigualdades e exalta os bens e propriedades. Desse modo, podemos desvelar outros sentidos como “esconder” é mais fácil do que “solucionar”. Retirar mendigos, pessoas vulneráveis das ruas para não incomodar o olhar de que transita nas calçadas é mais cômodo do que transformar a realidade desses indivíduos. Nos últimos quadrinhos das duas tirinhas anteriores podemos observar a reação de indignação, surpresa e até insatisfação da Mafalda. O silêncio, o não-dizer da personagem também é fonte de significação, já que as suas expressões faciais expõem a sua não concordância com o discurso excludente de Susanita. E são nessas expressões que a personagem-criança demonstra sua resistência aos discursos e às ações que são dominantes na sociedade.

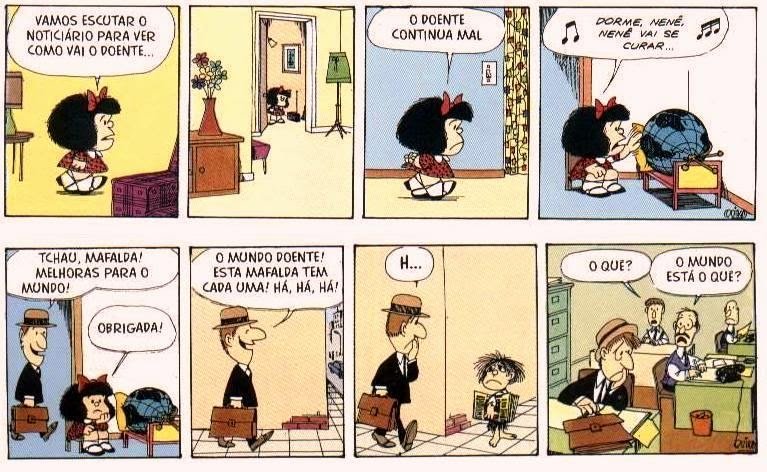

SD 3

Fonte:https://gediscursivos.wordpress.com

A SD3 apresenta novos personagens. Aqui ainda vemos a crítica às desigualdades sociais, mas temos como personagens centrais Mafalda e seu pai. Ao dizer “ o doente continua mal”, Mafalda demonstra, como criança, a melhor forma de cuidar de quem está doente, cantando uma cantiga de ninar para o seu globo. Situação que provoca risos no seu pai ao lembrar da atitude infantil da sua pequena filha. Temos nessa tirinha alguns efeitos de sentidos dominantes, destacamos o efeito de persistência demonstrado pela atenção e reforço nos cuidados do doente de Mafalda e o efeito de conformidade demonstrados pela não preocupação e não importância do que causa doença ao mundo – pelo pai de Mafalda.

Apesar da conformidade e comodidade, provocadas muitas vezes pelo cotidiano social, pelo funcionamento ideológico da nossa formação social, na tirinha vemos que ocorre uma mudança na expressão facial e na atitude do pai de Mafalda. Ao se deparar com uma criança – em situação vulnerável – na rua, o personagem-pai muda a sua forma de agir. Em nosso gesto de interpretação apreendemos sentidos diferentes para a palavra “doente”. No terceiro quadro em que Mafalda diz “o doente continua mal”, a personagem trata como mal para o mundo situações que envolvem dor, sofrimento, desigualdades, angústias que fogem (apenas) da natureza física, pois são trazidas através das notícias de jornais e são recorrentes, pois o doente continua mal. Acalentar e ninar o doente são vistos pela personagem-criança como formas de sanar as doenças que estão no mundo. A tristeza e insatisfação podem ser notadas nas expressões da personagem assim como nas suas atitudes em tentar resolver ou sanar o mal que está no mundo.

No sexto quadro o pai da Mafalda menciona “ O mundo doente! Esta Mafalda tem cada uma, ha, ha”. Aqui há um movimento de sentidos em relação ao doente, que é visto, inicialmente, como um sujeito que apresenta males físicos, doenças que debilitam o corpo ou a mente. Essa associação causa risos no final, pois, para o personagem-pai, a brincadeira de criança que cuida do globo como um boneco, um ser que precisa de cuidados, retrata apenas uma história infantil. Mas no último quadro a atitude do pai de Mafalda e suas expressões faciais demonstram uma mudança no sentido da palavra doente. Ao ser questionado por seus colegas “ o mundo está o que?” demonstra que o personagem-pai sofreu alguma mudança entre sair de casa e chegar ao trabalho. No penúltimo quadrinho podemos observar que o pai de Mafalda se depara com uma criança – em situação de vulnerabilidade – na rua, durante o seu trajeto para o trabalho. Possivelmente não foi a primeira vez que esse personagem passou ou viu alguém em uma situação de rua, em uma situação de miséria. Mas no exato momento em que ele passa pela rua, após ter visto e escutado Mafalda falar sobre o mundo doente e querer cuidar, acalentar o seu globo na tentativa de sará-lo, o olhar do pai para aquela situação mudou. A invisibilidade das pessoas e das situações que ocorriam no seu cotidiano deixou de existir nesse momento.

Nessa sequência, observamos que está implícito a indiferença do personagem-pai em relação aos males, às doenças que estão no mundo. Pois cotidianamente as desigualdades sociais se fazem presente em todas as partes, seja em noticiários, nas escolas, nos hospitais ou nas ruas - como a criança vista pelo pai de Mafalda. Aquela criança possivelmente sempre esteve naquele caminho, mas foi necessária a intervenção de um outro sujeito, com um outro discurso para que a “visibilidade” acontecesse.

Em nossa análise averiguamos que está silenciado a aceitação das desigualdades sociais. Assim como o pai de Mafalda não enxergava o mundo doente – suas mazelas, sofrimentos, individualismo, exploração, entre tantos que podem ser mencionados – os seus colegas de trabalho também não conseguem enxergar ou perceber, pois a naturalização dos males sociais é tão efetiva que passa a ser ignorada e/ou não aceita como um mal. O personagem pai precisou de uma intervenção, de um despertar da obviedade para compreender que o mal, a doença no mundo não pode ser aceita como algo natural na sociedade. Temos então duas posições sujeito nessa tirinha, enquanto o primeiro busca a transformação social, não aceitando os males presentes no mundo, o segundo é indiferente às desigualdades, mas em seu percurso se desidentifica com a formação ideológica que estava inserido – a capitalista e passa a dar outros sentidos para o que ocorre na sociedade.

Diante das análises das sequências discursivas, foi possível identificarmos dois sujeitos :

1. O sujeito capitalista – ele reproduz a lógica do sistema capitalista, defendendo os interesses da elite e agindo de forma individualista, preconceituosa e excludente. É indiferente aos problemas sociais, pois demonstra não se importar com situações ou pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Apesar de termos identificado esse sujeito em dois personagens (Susanita e pai da Mafalda), verificamos que em um determinado momento o sujeito discursivo da terceira tirinha se desidentifica com o seu próprio discurso e com a formação ideológica capitalista, pois passa a enxergar a “doença no mundo” que é causada pelas desigualdades, injustiças, exploração, entre outros. Há uma ruptura entre esse sujeito e a ideologia dominante que o interpela. Assim, as palavras passam a ter novos sentidos, do mesmo modo que as situações que o cerca passam ser observadas de forma diferente.

2. O sujeito da resistência – ele se contrapõe à lógica do capital e dos interesses burgueses. Luta a favor dos excluídos e se mostra insatisfeito com os problemas sociais. É sensível a tudo aquilo que acontece ao seu redor e busca alternativas para que haja mudança social, mesmo que diante de outros sujeitos essas alternativas aparentem infantilidade, utopia ou exibição.

Os efeitos de sentido produzidos pelas tirinhas são de embates em relação às posturas adotadas pelos sujeitos. Enquanto o sujeito capitalista defende uma postura de desprezo e indiferença às mazelas sociais, o sujeito da resistência demonstra sua preocupação e indignação com os problemas sociais existentes na sociedade. A posição/postura do sujeito da resistência inquieta outro(s) sujeito(s), retirando-o(s) da zona de conforto – como demonstrado na terceira tirinha – fazendo com que o sujeito capitalista tenha um olhar diferente ao que já está naturalizado na sociedade.

4. Considerações Finais

Este estudo teve o objetivo de apresentar o gênero textual tirinha como uma das importantes ferramentas para serem trabalhadas em sala de aula. Os personagens infantis, o efeito cômico e a brevidade favorecem e estimulam debates que ultrapassam a expectativa da leitura e da escrita dos educandos. Esse gênero permite que crianças, adolescentes ou adultos ampliem seus conhecimentos linguísticos e, ao mesmo tempo, reflitam sobre situações importantes que acontecem cotidianamente em nossa sociedade. Apresentar uma possibilidade de análise mais aprofundada, que permita aos educandos a compreensão e análise do mundo que o cerca, estimula o desenvolvimento do senso crítico e a sensibilização em relação às “doenças” sócias que estão presentes no mundo. Para nós, professores de língua portuguesa, é de suma importância trabalharmos as habilidades de leitura, escrita e interpretação, preparando os educandos para as exigências do mundo contemporâneo, mas, também, é imprescindível favorecer a eles a possibilidade de realizar diferentes leituras dos problemas sociais existentes para que possam ser sujeitos ativos e transformadores da realidade que os cerca.

AUTHIER-REVUZ, J. Falta do dizer, dizer da falta: as palavras do silêncio. IN: Gestos de Leitura. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2010.

CAVALCANTE, M.S.A. Implícitos e silenciamentos como pistas ideológicas. IN: Leitura, Maceió: Edufal, 1999.CAVALCANTE, M.S.A. Implícitos e silenciamentos como pistas ideológicas. IN: Leitura, Maceió: Edufal, 1999.

KOCH, Ingedore G. Villaça. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2003

MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.

ORLANDI, Eni P. Interpretação. Rio de Janeiro: Vozes, 1996.

ORLANDI, E. P.. Análise de Discurso: Princípios e Procedimentos. 13. ed. Campinas: Pontes Editores, 1999.

ORLANDI, Eni P. As formas do silêncio: No movimento dos sentidos. São Paulo: Unicamp, 2007.

RAMOS, P. A leitura das histórias em quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2009.

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio . Campinas: Editora da Unicamp, 2009.