Fonte: (Tonucci, 1997, p. 35).

“A Educação é um direito antropológico” (Bernard Charlot, 2020).

Introdução

O presente trabalho constitui numa reflexão a partir da experiência no processo do Estágio Curricular Obrigatório na Educação Infantil. A imersão desta pesquisa ocorreu a partir dos sentidos construídos pelo(a) professor(a) ao ensinar na Educação Infantil. As definições de relação com o saber foram construídas ao longo de uma década e ainda são apresentadas por Bernard Charlot e sua equipe de pesquisa (2021) como em processo de construção, em que apresenta a relação com o saber, ultrapassando os saberes escolares, as diferentes dimensões da formação humana.

Charlot (2005, p. 36) acrescenta que a expressão “Relação com o Saber” é utilizada desde as décadas de 1960 e 1970, encontrada em textos de alguns sociólogos, do didático Giordan, bem como de psicanalistas – a exemplo de Lacan, um dos pais dessa noção. A noção da relação com o saber é antiga, se a expressão é utilizada “(...) foi preciso esperar os anos 80 para que a noção de relação com o saber se desenvolvesse como organizadora de uma problemática e os anos 90 para que o conceito fosse realmente trabalhado, em confronto com os dados”. (Charlot, 2005, p. 36).

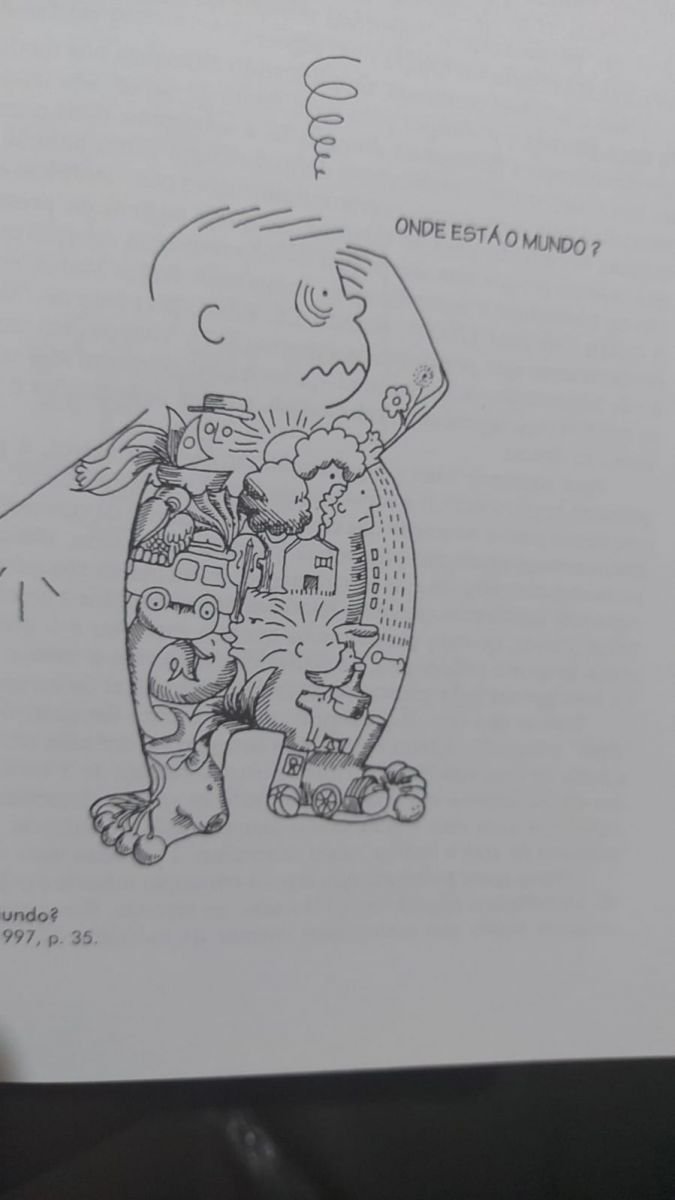

Para a problemática psicanalítica o saber é visto como objeto de desejo. Nessa visão o desejo de saber deve eleger o saber, um saber, este ou aquele saber, ou então eleger outros objetos como substituto do saber (Charlot, 2005, p. 37). Nessa abordagem o autor, aborda outros questionamentos: “Como o desejo de saber elege este ou aquele objeto em saber? As relações que o sujeito estabelece com a eleição de seus objetos” (2005, p. 37). Essas problematizações se apresentam ao campo de estágio como questões abertas que exigem reflexões e, ao mesmo tempo, intervenções que sejam mobilizadoras para os sujeitos sob uma relação com o mundo. Paulo Freire (1996) aponta-nos que o mundo não é. Ele está sendo no trajeto que está em curso, considerando o tempo e o espaço nos quais o sujeito está inserido. Assim, tomamos a Imagem (Figura 1) como mobilização, a fim de desencadearmos um olhar mais crítico, uma atitude reflexiva, entendendo o que ela nos revela e o sentido que nos traz. Por conseguinte, considere-se que uma imagem tem seu significado e expressa uma mensagem.

De acordo com Carney e Levin (2002), a imagem em prol da aprendizagem reflexiva na relação com o saber é um complemento importante para a interpretação e a percepção do sujeito, facilitando o processo de aprender, uma vez que um conceito abstrato passa a estar associado a um elemento gráfico. E, segundo Blight (1998), a imagem pode trazer benefícios, não só para o estudante, mas também para o professor(a), havendo percepção visual dos conceitos investigados. O que a imagem da Figura 1 nos mobiliza? O que ela nos aponta? Que sentido ela nos inspira? Pois a relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo, por um sujeito confrontado com a necessidade de aprender. A relação com o saber é um conjunto (organizado) das relações que um sujeito mantém com tudo quanto estiver relacionado com “o aprender” e o “saber”; a relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito mantém com um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação (Charlot, 2000, p. 80-81). “A relação com o saber é relação com o tempo. A apropriação do mundo, a construção de si mesmo, a inscrição em uma rede de relações com os outros ‘o aprender” (Charlot, 2000, p. 78). Assim, considera o estudioso que o mundo é o que “nossa espécie produziu, é uma forma sedimentada e objetivada do humano (...)”. (Charlot, 2020, p. 296). Essa relação com o saber na Educação Infantil na relação do professor(a) com a criança e com a escola, surgem novas relações com o saber, a relação com esta criança um novo elo na história da espécie humana, de temporalidade atrelada a imagem que traz a visão da constituição do ser no mundo.

A Relação com o Saber do professor(a) consigo mesmo, com o outro e com o mundo

Essa relação com o saber na Educação Infantil na relação do professor(a) com a criança e com a escola, surgem novas relações com o saber, a relação com esta criança um novo elo na história da espécie humana, de temporalidade atrelada a imagem que traz a visão da constituição do ser no mundo. Ela é igualmente, um novo membro de uma sociedade, de uma cultura e de uma família, de temporalidade. O nascimento é o primeiro momento de uma história absolutamente original e que não se repetirá jamais: a história singular dessa criança, que durará, se tudo der certo, algumas décadas. O que faz a ligação entre essas três histórias, o que as articula, é a educação. Portanto, observar a educação como condição antropológica merece atenção. Tendo em vista que somente pode entrar em um mundo humano quem se apropria das múltiplas mediações construídas pelas gerações humanas anteriores (ferramentas, formas de relacionamento, símbolos, linguagens etc.) ou, pelo menos, das mediações básicas que permitem pertencer a esse mundo em determinado lugar e tempo (Charlot, 2020).

A educação, como condição antropológica, pode ser entendida como um processo triplo de humanização, socialização-aculturação, singularização-subjetivação. Um processo de humanização que por meio do desejo e da norma permite a entrada em um mundo humano de um animal geneticamente hominizado pela evolução. Mas, enquanto habitat, o mundo humano só existe sob formas locais, contextuais (Charlot, 2020, p. 302). Assim, a educação é, portanto, também e indissociavelmente, um processo de socialização e aculturação.

Sendo assim, o homem, ao nascer, encontra-se diante da condição de aprender sobre um mundo já estruturado. Conforme Charlot salienta (2020, p. 53), o homem precisa aprender para “construir-se, em um triplo processo de ‘hominização’ (tornar-se homem), de singularização (tornar-se um exemplar único do homem), de socialização (tornar-se membro de uma comunidade, partilhando seus valores e ocupando um lugar nela)”. Segundo o autor, essa “construção” apresenta a seguinte lógica:

Todo ser humano é indissociavelmente social e singular e não há nenhum sentido em se perguntar qual a parte do social e a parte do singular. Eu sou 100% social (senão, não seria mais um ser humano) e 100% singular (porque não há dois seres humanos semelhantes) e o total ainda é 100% e não 200%. Em termos mais científicos, as relações entre social e singular são multiplicativas, e não aditivas. O que é preciso compreender é a forma social de ser singular e a forma singular de ser social. (Charlot, 2005, p. 51).

Essa indissociabilidade do social e a singularidade humana é fundamental para as brincadeiras e as interações da Educação Infantil. O diálogo entre teoria e prática permeia todo o processo do Estágio na Educação Infantil com vistas a aprendizagem significativa com a elaboração de sentido a partir da análise do contexto histórico e cultural de que o Centro de Educação Infantil está inserido, pois é nesse lugar, na vida social que as crianças alicerçam as suas experiências.

A sociedade contemporânea (...) está organizada em uma rede, constituindo-se em um sistema aberto, capaz de expandir-se de maneira ilimitada e integrando novos nós que permitem a comunicação dentro dessa malha, ou seja, formam elos que compartilham os mesmos códigos de comunicação. para poder participar dessa rede, é preciso que os atores apropriem-se desses códigos e é nesse espaço, na oferta de diferentes linguagens simbólicas, que reside o importante papel da instituição educacional na sociedade contemporânea (Barbosa & Horn, 2008, p. 28).

Essas novas configurações, alteraram o modo da atuação do professor(a) da Educação Infantil devido às construções socioculturais que são diferenciadas e ao modo das relações no mundo. Barbosa e Horn (2008, p. 37) asseveram: “É necessário que se encontrem interrogações nos percursos que as crianças fazem. Para tanto, é fundamental ‘emergi-las” em experiências e vivências complexas que justamente instiguem sua curiosidade. Nessas situações, é importante ressignificar as diferentes formas de interpretar e simbolizar tais vivências, (...)” A perspectiva histórico-cultural relaciona a afetividade, linguagem e cognição com as práticas sociais. Esses aspectos estão relacionados com a organização do espaço e tempo nas Instituições Educacionais que refletem as diversas concepções de mundo, de aprendizagem e de educação.

A partir da Constituição Federal de 1988, o atendimento da criança de zero a seis anos passou a ser um dever e um direito da criança (Art. 208, inciso IV). Intensificando a importância da educação para a primeira infância a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) da Educação Nacional, Lei nº 9394, promulgada em dezembro de 1996, considera a Educação Básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos de idade, oferecendo condições para que a aprendizagem ocorra em atividades cotidianas como as brincadeiras e, também, naquelas provocadas por situações pedagógicas intencionais, orientadas e mediadas pelo professor, tornando-as significativas e prazerosas.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) têm origem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996. São um conjunto de definições de normas sobre princípios, fundamentos e procedimentos na Educação Básica que orientam as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. Apresenta-nos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), em seu Art. 4.

A criança é um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Faz-nos pensar em uma proposta educacional onde a criança se desenvolve em interação com a realidade social, cultural e natural, que lhe permita conhecer este mundo a partir do profundo respeito por ela, apresentando-lhes experiências ricas e desafiadoras, instrumentalizar os educandos para eles se apropriarem do saber acumulado, produzindo um novo saber, capaz de transformar as relações sociais do qual é partícipe (Santa Catarina, 1998).

Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, a aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento humano de acordo com a fase em que o sujeito se encontra, e essa compreensão perpassa por movimentos históricos permeados por diferentes olhares sobre os períodos da vida. As interações e brincadeiras têm sentido e são eixos estruturantes das práticas pedagógicas, capazes de proporcionar e definir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e que são organizados por campos de experiência e faixas etárias. Dessa forma, pode-se ressaltar a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas e de acompanhar a progressão das aprendizagens e do desenvolvimento.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil - Resolução nº. 5/ 2009 – sofreram alterações que vieram substituir a Resolução nº. 1, de 1999. A nova Resolução destacou a mudança na faixa etária da Educação Infantil de 0 a 6 anos para 0 a 5 anos de idade, o que acarretou que crianças com 6 anos passassem a frequentar o 1º ano do ensino fundamental, a partir do ano de 2010.

Assim, a criança de 0 a 5 anos de idade, de acordo com o artigo 4º:

“(...) deve ser vista como um sujeito histórico e de direitos e que nas suas, interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra e questiona os sentidos da natureza e da sociedade, produzindo cultura.” (Brasil, 2009).

Nesse cenário de mudanças, outro importante aspecto a ser considerado está no artigo 5º das DCNEI:

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. (Brasil, 2009).

Foi instituída na comunidade a partir de práticas pedagógicas inovadoras, tendo em vista o sentimento de pertencimento da comunidade. Portanto, Freire (1986, p. 4) afirma que “O papel do trabalhador professor/cidadão se dá no processo de mudança em si, mas num domínio mais amplo. Domínio do qual a mudança é uma das dimensões”.

Ao experienciar nesta unidade escolar possibilita antecipar a prática da docência na sala de aula da rede municipal. É preciso tempo para entrar em um mundo humano, porque as mediações historicamente construídas são numerosas, diversas e complexas (Charlot, 2020, p. 303). Para o autor, a linguagem humana adota signos que não são cópias da coisa significada e que podem evocar uma coisa ausente, imaginária, absurda, impossível. Essa linguagem funciona por dupla articulação de fonemas (sons), gerando monemas (unidades de sentido, palavras), que tornam possíveis os textos. A linguagem humana cumpre, portanto, funções específicas, sob formas próprias à espécie (Charlot, 2020).

Freire (2001, pp. 29‐30) ressalta a importância dos conteúdos na formação crítica das crianças. Para o autor, a articulação entre os conteúdos escolares e a realidade dos educandos propicia que as crianças se percebam como sujeitos capazes de agir e transformar a realidade. O compromisso e o desafio de estar em sala de aula mesmo com toda essa mudança, nos faz refletir o quanto a educação é importante.

Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas, também, ensinar a pensar certo. Daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor(a) crítico se, mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de frases e de ideias inertes do que um desafiador (Freire, 1995, p. 15).

A relação com o saber, os movimentos vividos no campo de estágio permitem-nos a reflexão sobre o lugar da escola e o exercício da docência.

O ofício é inseparável do lugar onde é exercido (oficina, laboratório, escritório). Para tornar possível a conversação que pretendia para o curso, é preciso trazer à luz o “professor que todos temos dentro de nós” e, portanto, o “amor à escola” que lhe está subjacente. Porque o que ocorre (o que normalmente ocorre em um curso de mestrado) é que esse “professor que temos dentro de nós” e esse” amor à escola” costumam estar escondidos e obscurecidos. (Larrosa, 2018, p. 9).

O Estágio Curricular Obrigatório propicia o exercício, traz à tona esse professor(a) que temos dentro de nós, o amor a docência e essa emoção permitiu a produção de sentidos e de significados:

(...) o primeiro dia de aula não só tem emoção da estreia, da primeira vez (embora a obra já tenha sido ensaiada muitas vezes e já a conheçamos de cor). É claro que é o momento dos primeiros olhares, esses que tentam adivinhar como os outros responderão, como reagirão (Larrosa, 2018, p. 37).

As práticas pedagógicas, sob essa perspectiva, remetem ao olhar para as crianças como sujeitos singulares únicos. “Trabalhar a concepção de infância em uma perspectiva histórica demanda compreendê-la como fruto das relações sociais de produção que engendram as diversas formas de ver a criança e produzem a consciência da particularidade infantil” (Santa Catarina, 1998, p. 19). Neste sentido, a concepção de infância varia de acordo com a cultura onde ela é concebida. Por isso, a necessidade de:

(...) uma escola digna, uma educação digna ou um professor digno é uma escola, uma educação e um professor que merecem o seu nome, isto é, uma escola, uma educação, ou um professor “de verdade”, que sejam “realmente” escola, “realmente” educação ou “realmente” professor, e não esses simulacros indignos e que somos condenados pelas tabelas e rankings de qualidade (Larrosa, 2018, p. 44).

Quem é a criança? O Professor, a professora que está na escola? Essa pergunta nos leva a reflexão, pois cada ser é inacabado e traz consigo inúmeras experiências que são marcadas pelas diferentes vozes, pelas diferentes maneiras de olhar o mundo e de se relacionar com o mundo, para isso, preciso conversar com você, “essa palavra sugere horizontalidade, oralidade e experiência. O que quero dizer para você, então, em primeiro lugar, é que precisamos buscar uma língua que não rebaixe, que não diminua, que construa posições de alto e de baixo (...)” (Larrosa, 2015, p. 71). Essa conversação nos permite a ação do conversar, dialogar porque não o sujeito numa relação de superioridade e de inferioridade, de grande e de pequeno. Nessa abordagem, é possível ter uma língua que permite a horizontalidade, não numa inteligibilidade, mas sim na sensibilidade na relação da corporeidade e da intersubjetividade.

Na relação com o saber no mundo da Educação Infantil, a oralidade ocupa uma centralidade que segundo Larrosa (2015, p. 72):

A oralidade a que me refiro não se opõe a escrita, mas ao contrário atravessa toda a linguagem, como se a escrita tivesse sua própria oralidade, como se fosse possível traçar diferenças entre tipos de escrita segundo suas diversas formas de oralidade. A voz é a marca da subjetividade na experiência da linguagem, também na experiência da leitura e da escrita. Na voz, que está em jogo é o sujeito que fala e que escuta, que lê e que escreve (Larrosa, 2015, p. 72).

Nesse processo o refletir sobre uma Educação para a Humanização na Educação Infantil se evidencia na socialização, a experiência, a singularidade, a intersubjetividade, o reconhecimento e o significado construído nas diversas relações.

A experiência é sempre do singular, não do individual ou do particular, mas do singular. E o singular é precisamente aquilo do que não pode haver ciência, mas sim paixão. A paixão é sempre do singular porque ela mesma coisa do que afeição pelo singular. Na experiência, então, o real se apresenta para nós em sua singularidade. Por isso o real nos é dado na experiência como não identificável (transborda qualquer identidade, qualquer identificação), como irrepresentável (se apresenta de um modo que transborda qualquer representação), como incompreensível (ao não aceitar a distinção entre o sensível e o inteligível (transborda qualquer inteligibilidade) ou, em outras palavras, como incomparável, não repetível, extraordinário, único, insólito, surpreendente. Além do mais, se a experiência nos dá o real como singular, então a experiência nos singulariza. Na experiência nós somos também singulares, únicos, identificáveis e incompreensíveis (Larrosa, 2015, p. 68).

As temporalidades, o espaço, os lugares escola e comunidade tensionam e se afloram as experiências, as quais exige outra linguagem transpassada de paixão, capaz de enunciar singularmente o singular, de incorporar a incerteza (Larrosa, 2015, p. 69). Aí se estabelecem novos ritmos, novas possibilidades que ajudam a refletir sobre quem é o ser humano nesse mundo e principalmente no que se refere a socialização. Nessa conversação,

necessitamos de uma língua na qual falar e escutar, ler e escrever seja uma experiência singular e singular, plural e pluralizadora, ativa, mas também pessoal, na qual nos aconteça, incerta, que não esteja normatizada por nosso saber, nem por nosso poder, nem por nossa vontade, que nunca saibamos de antemão aonde nos leva (Larrosa, 2015, p. 72).

A criança, o estudante encontram sentido nesse diálogo. Educação para humanização. Qual é o sentido? A relação de um sujeito com o saber apresenta três dimensões: a epistêmica, a identitária e a social (Charlot, 2000). Nessa perspectiva que se fundamentou nossa investigação na relação com o saber do(a) professor(a) com o mundo, o lugar do ser professor(a), antecede a sala de aula, as teorias as quais ele está imerso no lugar de formação.

A dimensão epistêmica da relação com o saber envolve a relação do sujeito com o mundo. Pode ser mais bem compreendida por intermédio do que Charlot (2000) denomina como “figuras do aprender”, em que aprender pode significar a apropriação de um saber-objeto, que é através da linguagem em objetos empíricos como o livro, e em locais como a universidade. É passar da não-posse à posse desse saber, que assume a feição de conteúdos intelectuais, por exemplo. Assim, a dimensão identitária está entrelaçada à questão de que a Relação com o Saber é, uma relação consigo mesmo. Essa dimensão relaciona-se à “história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e a que quer dar de si aos outros” (Charlot, 2000, p. 72). O autor menciona que “sempre está em jogo a construção de si mesmo e seu processo reflexivo, a imagem de si”. Neste sentido, investigar a relação dos(as) professores(as) com o ensino na Educação Infantil é, entre outras coisas, desvelar suas histórias e expectativas profissionais, sua relação com o que, e como ensinam, a imagem que eles(as) têm de si enquanto professores(as), bem como os sentidos que constroem no ensino desse nível de ensino. Em suma, neste trabalho, essa dimensão envolve a construção de si mesmo enquanto professor(a) na Educação Infantil.

A dimensão social da Relação com o Saber diz respeito à relação do sujeito com o outro, a qual ocorre com “um outro” que pode estar presente física ou virtualmente. Essa presente pesquisa, entrelaça a relação do(a) professor(a) com crianças, constituindo, assim, o outro presente fisicamente, bem como sua relação com outros sujeitos, como, por exemplo, a equipe gestora da organização de ensino, outros professores(as), os pais das crianças, visto que o professor(a), como todo ser humano, vive em um mundo estruturado por relações sociais. O outro virtual é aquele “que cada um leva dentro de si como interlocutor”, uma vez que “toda relação com o saber comporta, pois, uma dimensão relacional que é parte integrante da dimensão identitária” (Charlot, 2000, p. 72).

A dimensão social está inserida nas dimensões identitária e epistêmica, uma vez que o sujeito é ao mesmo tempo singular e social. Essa dimensão não corresponde à mera posição social do sujeito, pois, embora essa seja importante, o sujeito age no mundo construindo sua própria história; ele “interpreta o mundo, dá sentido ao mundo, aos outros e a si mesmo” (Charlot, 2005, p. 45).

O SER professor(a) o sujeito das contradições e a essência humana? Vida humana para um mundo humano que permeia emoções? Não é de hoje que o professor(a) se tornou um profissional da contradição. Ele busca formar, instruir; mas também conformar, adestrar. Na pedagogia tradicional, ele é um fiel depositário das tradições culturais, da ciência “oficial” presente no currículo escolar; mas, ao mesmo tempo, tem de estimular e buscar novas formas de saber.

Contudo, é na ideia de infância que a pedagogia tradicional se revela profundamente arcaica. Para Charlot, a pedagogia tradicional não é uma teoria da infância, mas uma teoria da cultura e de suas relações com a natureza humana. Por isso ela considera sempre a criança do ponto de vista do adulto. A pedagogia não existe em função da educação a partir da criança. É o contrário: a criança é que deve se adequar à educação como cultura. Nessa inversão de valores, as crianças foram rejeitadas socialmente mediante o fechamento em escolas (Charlot, 2020).

Portanto, tudo se passa como se a infância já não fosse, em si mesma, uma etapa de socialização da vida humana. A expulsão das crianças da vida social adulta é mascarada mediante artifícios morais (tratar-se-ia de ser imperfeito, fraco, inocente etc.). É na escola, “longe” da sociedade, que ela deixará de ser corruptível. Para a pedagogia tradicional, diz Charlot, (...) a natureza da criança é originariamente corrompida e a tarefa da educação é desenraizar essa selvageria natural que caracteriza a infância (...). (Charlot, 1983, p. 54).

As pesquisas, o olhar, o ouvir, o escrever apoiam nessa tessitura, ou seja, no encontro consigo mesma nesse engajamento que evidencia as ações e as experiências. Nessa perspectiva, a espontaneidade e a criatividade não são pontos de partida, ao contrário do que se pensa o senso comum. São efeitos de uma educação que proporciona vários modelos de atividade, a serem adaptados, criticados, misturados, combinados, superados. O que faz um texto, um objeto ou um evento ser arte é o olhar que o constitui como tal (Charlot, 2013, p. 228).

Esse processo perpassa pela formação inicial e permanente, mas é necessário que as condições sejam efetivadas, garantidas pelas Políticas Públicas que conforme o autor já mencionado (...) a democratização do ensino passa pelos professores(as), por sua formação, por sua valorização profissional e por suas condições de trabalho, pesquisadores têm apontado para a importância do investimento no seu desenvolvimento profissional, que envolve a formação inicial é continuada, articulada a um processo de valorização identitária e profissional dos professores. Identidade que é epistemológica, ou seja, que reconhece a docência como um campo de conhecimentos específicos (...) vale ressaltar que Identidade que é profissional, ou seja, a docência constitui um campo específico de intervenção profissional na prática social (Charlot, 2013, p. 13).

Essa mediação reflexiva, crítica que se viabiliza pela concretude da formação humana, sob o viés da problematização, do pensar, do sentir, do agir e do construir conhecimento. Instrumentalização, assim a pesquisa tanto por docentes quanto por estudantes. Reverberando a pesquisa como princípio cognitivo e formativo.

Ao ampliar o conhecimento e confrontar as ações cotidianas com os aspectos teóricos práticos e as teorias que alicerçam são fundamentais para a pesquisa e, assim produzir novos conhecimentos teóricos para as práticas educativas. Ser professor(a) requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade da experiência, indagação teórica e criatividade para fazer frente às situações únicas, ambíguas, incertas, conflitivas e, por vezes, violentas, das situações de ensino, nos contextos escolares e não escolares (Charlot, 2013, p. 15).

Da constituição, o ser humano é um profissional da contradição, para além de ensinar para o trabalho no futuro. Portanto, Qual é o sentido de aprender e de ensinar, com base em leituras iniciais do estágio? O sentido de aprender e de ensinar se pauta nas experiências e nas escrituras dessa aventura educacional, os sentidos se ancoram nos atos cotidianos e na rotina, por exemplo na educação infantil como, por exemplo, ao mostrar aos docentes seus trabalhos, verdadeiras obras de arte. Olhar atentamente esses movimentos que se apresentam diuturnamente nos mobiliza a escrever e transpor essa experiência em palavras. Essa situação permite “liberar-nos de certas verdades, de modo a deixarmos de ser o que somos, para ser outra coisa para além do que vimos sendo” (Larrosa & Kohan como citado em Larrosa, 2015, pp. 6-7).

Esta condição reverbera inúmeros movimentos no exercício da docência e impera um olhar cuidadoso, amoroso permeado de novas possibilidades e, o campo de Estágio evidencia a liberdade e a possibilidade de ampliação de ações reflexivas e como dizem Larrosa e Kohan (como citado em Larrosa, 2015, p. 7): “Quem sabe assim possamos ampliar nossa liberdade de pensar a educação e de nos pensarmos a nós próprios, como educadores”. Mas no pensar e agir na construção de um mundo humano e solidário.

Para Larrosa (2015, pp. 36- 37), o pensar a Educação no processo de vida significa que

sempre tem a ver com uma vida que está mais além de nossa própria vida, com um tempo, com um mundo que está mais além do nosso próprio mundo...e como não gostamos dessa vida, nem deste tempo, nem deste mundo, queríamos que os novos, os que vêm à vida, ao tempo e ao mundo, os que recebem de nós a vida, o tempo e o mundo, os que viverão uma vida que não será a nossa e em um tempo que não será o nosso, porém uma vida , um tempo e um mundo que, de alguma maneira, nós lhe damos... queríamos que os novos pudessem viver uma vida digna, um tempo digno, um mundo em que não dê vergonha viver.

As palavras de Larrosa e de Boff implicam em uma denúncia às injustiças sociais e às opressões ao longo da história e é possível desfatalizar essa perversidade com a construção de um futuro “(...) eticamente mais justo, politicamente mais democrático, esteticamente mais irradiante e espiritualmente mais humanizador” (Boff, 2019, p. 10). Isso só é possível se a escola tiver sentido, apontar outros caminhos desde o processo de formação inicial sob o desejo e da busca contínua da formação permanente apontada evidenciada na pesquisa, como pesquisador, segundo Freire é fundamental:

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática (Freire, 2015, p. 40).

Essa percepção da pesquisa, da reflexão crítica, na concretude dos fazeres e saberes da docência fazem com que todos os sujeitos envolvidos possam construir novos caminhos de aprendizagem, novas relações com o saber. O processo de ensino e aprendizagem ao ter esse redimensionamento encontrará novas possibilidades, situações criativas emanadas de sentido.

O Estágio Curricular Obrigatório nessa perspectiva é um espaço de problematização, de reflexão que as vivências e os olhares para o campo de Estágio remetem a um olhar, o experienciar a uma escuta e a uma escrita sensível que permite o diálogo e, principalmente a compreensão desnudada de julgamentos porque permite a discussão e a reflexão.

A minha relação com a escola, com o mundo e comigo mesma(o)

A tessitura sobre o SER e VIR A SER do professor(a) ao refletir a Educação Infantil no Enunciado “Qual é a minha relação com a escola, com o mundo e comigo mesma(o)? Emergem as dimensões de Relações de mobilização, significado, sentido, intencionalidade, imprevisto, acolhida, solidariedade, amorosidade e esperançar. O caminho metodológico foi inspirado no instrumento de Bernard Charlot e sua equipe (2009), enunciado original “balanços de saber”, inspiradas a partir desse instrumento de Charlot, nominamos o nosso instrumento “Balanços do saber na Educação Infantil”. O referido instrumento consentiu a análise dos dados gerados, os quais foram retratados em forma de narrativas, e destacado por meio de palavras as dimensões que possibilitam observar os significados que emergiram sobre os sentidos construídos da experiência da relação com o saber na Educação Infantil. Assim, por intermédio das percepções das narrativas do diário de estágio curricular obrigatório produzido entre idas e vindas para as observações e intervenções nas aulas na escola de Educação Básica na Educação Infantil na turma de Infantil de 5 anos da Educação Pública de SC, que permitia, pois, posicionar o lugar onde o professor(a) reflete sobre a vivência e as experiências da docência, suas angústias, dores, alegrias, encantos, enfim sua vida vivida na escola, o seu cotidiano numa relação entre professor(a), crianças, família e as possibilidades pela relação institucional, o que rege, o lugar escola, a norma, “(...) onde estão tanto suas matérias-primas quanto suas ferramentas e seus artefatos”. (Larrosa, 2018, p. 27).

Relato A – Logo no início da aula, incessantemente cai as lágrimas do choro de uma criança de 5 anos de idade que começou a chorar; um menino, e externalizar entre choro e vozes que irá morrer, aquela criança, tão pequenina, com tanto medo, tanta angústia, praticamente a tarde toda se repetiu essa situação de expressar o medo de morrer em outros dias. Mas, em meio a essa situação de sofrimento, uma outra criança também de 5 anos, amiguinho de sala, com deficiência física, vem ao encontro deste que está chorando e o acolhe um afetuoso abraço. Nos move, nos atravessa a emoção de SER a pensar sobre o amor, o carinho a acolhida tão solidária, uma emoção que transcende.

Para pensar esse relato A, remete-nos à incerteza do dia a dia do lugar da sala de aula, onde planejamos uma aula, mas de fato não vai acontecer exatamente como planejado, ou seja, “(...) o ofício de professor(a) é impossível não se referir à escola, à materialidade da escola (...). O ofício é inseparável do lugar onde é exercido (...)”. (Larrosa, 2018, p. 26).

Relato B – Tarde de muito frio de neve, ao auxiliar na atividade da criança, um menino, observo as mãos geladas, percebo que a criança estava com pouca roupa, e não possuía um agasalho mais quente, a partir dessa situação mobilizei uma atividade com movimentos para aquecer as crianças.

No ofício de SER professor(a) somos surpreendidos(as) no dia a dia, conforme expressa o relato B, os imprevistos acontecem e precisamos estar atentos(as) e pensar de forma criativa para superar o imprevisto e transcender no cotidiano que atuamos. Para além do currículo, devemos pensar no ser humano que está em sala de aula.

Relato C – Ao observar nas refeições, o quanto algumas das crianças repetiam, me fez refletir sobre a realidade da maioria daquelas crianças, as principais alimentações, serem na escola.

Relato D - A grande alegria era nos momentos lúdicos de aprender brincando, por meio do parque: o gira-gira, o balanço, a gangorra, nessa rotina a intenção e o olhar se voltava para o olhar para a relação consigo mesmo, a relação com os(as) colegas o respeito entre as crianças e com a professora.

Relato E - Na quadra sentamos em roda: imaginando-nos no lago pescando: a nossa real pescaria era através de pescar as tampinhas coloridas de garrafas, com uma peneira numa bacia com água, identificando as diferentes cores e quantidades, desenvolvendo a coordenação motora o raciocínio e a imaginação.

Relato F - O movimento por meio do brincar de amarelinha, identificando a sequência numérica, desenvolvendo a coordenação motora, o movimento, dando sentido às interações que ali afloravam.

Relato G - Na comemoração de São João, a alegria, a construção de bandeirinhas, o movimento através da dança, a comida típica, os diálogos, momentos ricos de interação.

Pensar sobre o relato C, D, E e F, remete ao resgate da cultura, a história do povo, o processo de humanização por meio da educação, também e indissociavelmente, um processo de socialização e aculturação. (...) Esse tempo é o da construção da criança como sujeito, em uma história original, de versão única (Charlot, 2020).

Relato H – Na relação com a criança na busca pelo sentido do saber, ao pegar na mão dessa criança para auxiliar no recorte do papel com a tesoura; e auxiliar com o lápis para realizar o traço, do desenho; também com o lápis dar forma na letra; no momento de contação de história a roda de conversa para a reconstrução dessa história, o encantamento das crianças o brilho no olhar, percebi o desejo da criança em descobrir, conhecer o novo ou potencializar o que já conhecia.

Ao refletir sobre o relato H, nos move a pensar sobre a importância de mostrar para essa criança que ela consegue ser protagonista no seu movimento de saber.

Ao analisar estes relatos, nos remete a refletir e compreender a criança por meio da teoria de Charlot, onde aponta que a criança também não se humaniza como Homem no geral, mas sempre sob formas sociais, culturais e históricas particulares. Pois, por meio da antropologia histórica e a antropologia cultural têm razão sobre essa questão: ele só é homem sob formas particulares no espaço e no tempo. Mas isso é, precisamente, um efeito da condição humana: é porque produz seu mundo que o homem só existe sob formas particulares (Charlot, 2020).

Relato I - Os desafios experienciados em tempos da pandemia da Covid-19, o cuidado com a higiene com frequência, o distanciamento social, tendo em vista o desejo pelas crianças do brincar próximos um com o outo(a). Outro desafio foi com relação ao trabalho, tendo em vista da necessidade de pensar a aula para 3 grupos: onde cada semana um grupo estava em sala revezando entre 2 grupos, e outro grupo em isolamento social, onde a família retirava o material impresso e retornava esse material com a produção pela criança com auxílio da família para o desenvolvimento das atividades. Tendo em vista que nessa turma tem duas crianças, dois meninos com deficiência física, um usa cadeira de rodas e usa os pés para produzir, sempre esteve curioso e participativo das atividades com a turma. A outra criança possui dificuldades de locomoção e nos movimentos dos braços e mãos. Essas crianças com deficiência, têm o direito de idas para a escola diariamente, sem revezar entre uma semana e outra.

Ao refletir sobre o este relato I, remete a pensar sobre o direito à diferença só é emancipatório se ele afirma, em simultâneo, a igual dignidade dos diferentes. (...) as afirma incomensuráveis e não reconhece a igual dignidade dos diferentes (Charlot, 2005).

Relato J – Ao trabalhar com as crianças apenas 40 horas diretamente no campo de estágio, com as demais atividades totalizou 80 horas, no final destas poucas horas, meu coração apertado de amor e de compreensão do compromisso político do exercício da docência. O que ficou em meu SER foi um grande CARINHO E AMOR PELA PROFISSÃO, o desejo de transformação, a autorreflexão: o cotidiano experienciado: a relação com a escola, a relação com o saber, a relação com a família, a relação com o cuidar e o educar; o carinho expresso pelas crianças numa acolhida amorosa nos movimentos das aulas, a acolhida amorosa por parte da equipe escolar. Levarei para a vida com amor, tendo em vista que os processos de formação humana integral são fundamentais no percurso educacional.

Portanto, ao reler o inventário de ações, sentimentos, angústias e reações que envolve o dia a dia de ser e estar na escola campo se entrelaçam a teorização didática e pedagógica do exercício da docência. Sim, é fundamental problematizar os discursos, as práticas, encontrar a materialidade do ofício de professor (Larrosa, 2018, p. 27). Tais questionamentos produzem modos de exercer a docência e cada turma, e cada sujeito produzem impactos e reflexões acerca da prática diária do professor(a) nas salas de aula.

O exercício da reflexão epistemológica faz com que o olhar, o Ouvir, cumpre sua função primordial na pesquisa empírica, o Escrever, é expressar e reviver, surge com o momento mais fecundo da interpretação e permite a textualização da realidade sociocultural, onde o pensamento se revela em sua plenamente. O olhar, o ouvir e o escrever são elementos que envolvem questionamentos mesmo que se pareçam familiares devido às suas tessituras cotidianas, mas trazem profundas reflexões no desencadear da ação acadêmica do estágio. Os atos decorrentes do conhecimento que se constrói ao longo das vivências da observação participante e da observação, aspectos que auxiliam na construção do conhecimento. Disciplinar o olhar, o ouvir e a escrita, é um exercício necessário à compreensão como também no exercício de uma escrita sensível que se aproxime da realidade educacional.

Nesse sentido, os pressupostos, a partir dos estudos de Cardoso de Oliveira, é que traduzem esse movimento do olhar:

Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo (ou no campo) esteja na domesticação teórica de seu olhar. Isso porque, a partir do momento em que nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto sobre o qual dirigimos o nosso olhar já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Seja qual for esse objeto, ele não escapa de ser apreendido pelo esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade. Esse esquema conceitual disciplinadamente apreendido durante o nosso itinerário acadêmico (daí o termo disciplina para as matérias que estudamos), funciona como uma espécie de prisma por meio do qual a realidade observada sofre um processo de refração - se me é permitida a imagem. É certo que isso não é exclusivo do Olhar, uma vez que está presente em todo processo de conhecimento, envolvendo, portanto, todos aqueles atos cognitivos, que mencionei, em seu conjunto. Mas é certamente no Olhar que essa refração pode ser mais bem compreendida. A própria imagem óptica - refração - chama a atenção para isso (Cardoso de Oliveira, 2000, p. 19).

Nesse aspecto, ocorre uma sensibilidade, por parte do

Considerações

A partir das experiências realizadas na observação participante e de intervenção foram imersas de um olhar atento e sensível o que permitiu a compreensão do processo da relação com o saber na Educação Infantil sob a ótica de (re)significar conforme nos mobiliza Charlot pelo: Aprender = Atividade intelectual + Sentido + Prazer: essa é a equação pedagógica fundamental no ser humano. A relação com o saber nessa perspectiva ultrapassa os fazeres e saberes escolares e passa a contemplar as diferentes dimensões da vida humana.

Na compreensão do sujeito na teoria de Charlot e no diálogo com Larrosa nos inspira a pensar que, ao mesmo tempo, o sujeito é um ser humano singular e social. Assim, é um ser que constitui numa posição social adquirida por pertencer a um grupo social e, ao longo da vida, produz sentidos e significados sobre si e sobre o mundo, construindo sua singularidade. Outro aspecto na compreensão do sujeito é a questão do aprender. O aprender está presente e é condição obrigatória no processo de construção do sujeito. É através do aprender que o sujeito se constrói se relacionando consigo próprio, com os outros à sua volta e com o mundo em que está inserido. Assim, estudar a relação com o saber na Educação Infantil é, então, estudar o sujeito social e singular confrontado com essa obrigação de aprender, estudar sua presença no mundo construído de saberes.

Os sentidos do aprender se configuram em determinadas tramas socioculturais e políticas, nessa perspectiva, o Estágio Curricular Obrigatório contribui na compreensão crítica e reflexiva com vistas a emancipação humana. Os processos de humanização na contemporaneidade, sob a condição antropológica é vista sob um processo triplo de humanização, socialização-aculturação, singularização-subjetivação (Charlot, 2020).

Assim, a inserção da criança no mundo, desafia a docência na compreensão das singularidades e subjetividades infantis, esses processos auxiliam as crianças para interrogar, participar de diferentes experiências e simbolizações nas brincadeiras, nos desenhos, nas diferentes leituras de mundo, na expressão corporal e nas diversas interações de aprendizagem.

Dessa maneira, se inscreve na formação inicial e nas Instituições Educacionais marcos de referência na formação humana ao trabalhar todas as dimensões da vida, da emoção, da cognição e da corporeidade sob um processo de mobilização, de diálogo, de produção de sentidos e de significados sobre si e sobre o mundo. É o ser criança-mundo, que traz o entrelaçamento da vida no percurso formativo nos diferentes tempos e espaços da vida. Conforme imagem de Tonucci (1997), fica o questionamento em relação ao papel do professor(a) da Educação Infantil. “Onde está o mundo?”. Em função de quem? E para quê? Quais são os sentidos atribuídos no cotidiano da Educação Infantil pelos professores(as) e crianças?

Agradecimentos

Nossos agradecimentos à Coordenação de Programa de Bolsas de Pós Graduação do Estado de Santa Catarina (UNIEDU), por subsidiar bolsas de estudos para que a pesquisa fosse realizada.

Referências

Barbosa, M. C. S., Horn, & M. da G. S. (2008). Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed.

Bligh, D. A. (1998). What's the Use of Lectures?

Cardoso de Oliveira, R. (2000). O trabalho do antropólogo. Brasília: Paralelo 1; São Paulo: UNESP.

Carney, R. N., & Levin, J. R. (2002). Ilustrações pictóricas ainda melhoram a aprendizagem dos alunos com o texto. Education Psychology Review 14, 5(26). Recuperado de https://doi.org/10.1023/A:1013176309260

Charlot, B. (2020). Educação ou Barbárie? Uma escolha para a sociedade contemporânea. Tradução: Sandra Pina. São Paulo: Cortez.

Charlot, B. (2013). Da relação com o saber às práticas educativas. São Paulo: Cortez.

Charlot, B. (2009). A relação com o saber nos meios populares. Uma investigação nos liceus profissionais de subúrbio. Porto: Livpsic.

Charlot, B. (2005). Relação com o saber, formação dos professores e globalização. Porto Alegre: Artes Médicas.

Charlot, B. (2000). Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.

Diretrizes Curriculares do Sistema Municipal de Educação de Lages/SC – DCSMEL. (2021). Documento aprovado pelo Conselho Municipal de Educação – CME, conforme Parecer 261/2021 em 14/05/2021.

Freire, P. (2015). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. (52. Ed.). Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Freire, P. (2019). Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Prefácio de Boff, L. (26. ed.). São Paulo/Rio de Janeiro. Paz e Terra.

Fritzem, C., & Moreira, J. (2008). Educação e arte: as linguagens artísticas na formação humana. Campinas, SP: Papirus.

Joly, M. (1996). Introdução à Análise da Imagem. Campinas, Papirus.

Larrosa, J. (2018). Esperando não se sabe o quê: sobre o ofício de professor. Trad. Cristina Antunes. Belo Horizonte: Autêntica.

Larrosa, J. (2015). Tremores: escritos sobre experiência. Trad. Cristina Antunes. Belo Horizonte: Autêntica.

Richter, I. M. (2003). Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais. São Paulo: Mercado de Letras.

Santa Catarina. (1998). Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. Proposta Curricular de Santa Catarina: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio: Disciplinas Curriculares. Florianópolis, COGEN.

Tonucci, F. (1997). Com olhos de criança. Porto Alegre: Artmed.