Neste trabalho, pretende-se discutir, alguns dos principais aspectos da teoria da cultura presente em Oliveira (2014) e Geertz (2008) que são percebidos a partir de determinadas manifestações sociais das mulheres do povo Sateré-Mawé na internet. Esse fenômeno é percebido deslocando-se a partir de um plano mais físico e presencial para o ambiente virtual e globalizante da internet com o uso da rede social Instagram. A partir dessa observação, busca-se um aprofundamento metodológico na teoria das Representações Sociais em Moscovici (2015). Como um suporte analítico a Teoria das Representações Sociais apresenta uma configuração social diferente da qual Durkheim já identificava como sendo as Representações Coletivas, mas que a partir dos pressupostos de Moscovici reconfigura-se em postulados na área da psicologia social.

Essa teoria leva em conta o papel da cognição na formação do vínculo social; a influência do grupo sobre os pensamentos distintivos; a manutenção da identidade social e do equilíbrio sociocognitivo a ela ligados. A constante construção linguística também é levada em consideração na teoria, pois é vista como algo que se faz e refaz a cada clique e a cada acesso (utilizando termos comuns da internet), modificando sentidos e discursos e construindo representações imagéticas e sígnicas no “entre-lugar” desse cyber espaço.

Para o corpus, analisa-se as postagens feitas pela Associação de Mulheres Indígenas Sateré-Mawé na página registrada como AMISM na rede social Instagram. Esse perfil foi responsável por inúmeras divulgações tanto dos trabalhos artesanais das indígenas Sateré-Mawé associadas quanto pelas negociações e venda dos produtos feitos pelas mulheres indígenas, dentre eles: as máscaras de proteção contra Covid-19, confeccionadas na associação e com a difusão do trabalho artesanal entre vestimentas customizadas e artesanatos feitos com as sementes de frutos da Amazônia. Durante o período da pandemia de Covid-19, a partir de março de 2020 no Brasil, a página AMISM atingiu uma expressiva marca de seguidores. O perfil das artesãs na rede social pode ser visto como um recorte importante para o debates sobre as questões contemporâneas que envolvem a cultura e a representações indígenas Sateré-Mawé citadina em Manaus através de sua página na internet. A partir do início do ano de 2020 devido as políticas de combate ao vírus da Covid-19 os espaços físicos como feiras e exposições onde as associadas divulgavam a comercializavam suas peças passa por um período de restrição e como alternativa elas começam a frequentar os espaços virtuais para garantir sua sobrevivência.

Seu contato com os clientes e público em geral passa para o ambiente digital com mais frequência e esse fenômeno digital pode ser percebido como um efeito migratório que modifica o tempo-espaço das relações sociais do ambiente físico para contextos digitais e relações midiáticas. Na contemporaneidade essas práticas se revelam cada vez mais expressivas entre os povos indígenas, de modo que as lideranças e associações que representam essas comunidades multiétnicas ocupam cada vez mais seu espaço na web.

ASPECTOS DA CULTURA AMAZÔNICA NA CONTEMPORANEIDADE

Na era moderna, a sociedade existe cada vez mais imersa em tecnologias e discursos midiáticos, o fenômeno das redes sociais, de caráter global, desloca-se através das mais variadas expressões da linguagem, ou por meio dela, através dos elementos semióticos e discursivos presentes na consolidada teia digital da internet. Na obra “O local da cultura”, Homi Bhabha não demora mencionar que “o interesse comunitário, as experiências intersubjetivas de nação ou o valor cultural são negociados com a colaboração da linguagem” (BHABHA, 2003, p. 20). Numa perspectiva epistêmica da cultura, Oliveira (2014) que discorre sobre a linguagem e sua materialização na cultura Amazônica, de modo que a razão é sempre determinada pela cultural à medida em que “a cultura é sempre alimentada pela memória de seu povo e nunca existe abstraída de conteúdos históricos por ele vividos” (OLIVEIRA, 2014, p. 31). Desse modo, afere-se que determinados comportamentos sociais estão pautados nas leituras múltiplas que os indivíduos fazem do meio social ao seu redor, prática que afeta consubstancialmente o mundo da cultura.

É a cultura, portanto, que codifica e media as relações dos homens com o mundo e dos homens entre si. Além disso, a cultura expressa e sintetiza os constitutivos básicos de existência humana em seus níveis econômico, político e social. Ou seja, o homem vê o mundo através das lentes da sua própria cultura, e essa visão tem alcance proporcional aos limites da linguagem a qual domina. Assim, um olhar para o mundo amazônico através de lentes mais ampliadas exige, antes de tudo, um esforço crítico sobre a realidade amazônica diante do que Oliveira (2014) denomina como cultura predatória. O autor define, que essa pretendida criticidade pode ser construída por meio do trabalho interpretativo dialético da história, na tentativa de explicitar a cultura amazônica a partir do que ele denomina como sendo um regime de heteronomia e barbárie.

Alargar a visão é promover o reencontro da cultura com os seus conteúdos verdadeiramente ético, epistêmico e educativo, sem os quais ela continuará a ser fator de coisificação e de submissão dos homens à (ir)racionalidade da (des)ordem capitalista. Os fatos não falam, a não ser pela mediação interpretativa (OLIVEIRA, 2014, p. 24)

O complexo mundo (natural e cultural) amazonense serve de casulo para esses perfis de civilização orientados por modelos etnocêntricos heterônomos. Oliveira (2014) ainda aponta caminhos por meio dos quais os leitores podem ser conduzidos à reflexão sobre a sua própria cultura e a pretensa cultura do outro. O objetivo do autor é em certa medida alargar a visão do leitor e promover um reencontro de cultura com os seus conteúdos verdadeiramente ético, epistêmico e educativo.

A BUSCA POR SIGNIFICADOS A PARTIR DA SEMIÓTICA

Conceituar a cultura além de complexo. É uma tarefa que, do ponto de vista de Geertz (2008), se torna inoperável se tais conceitos forem amplos e insuficientes e as definições foram mais restritivas. Para o autor tal definição é incapaz de contemplar uma série de especificidades ao mesmo tempo que é rasa para a descrição de sua amplitude conceitual, “o conceito de cultura é essencialmente semiótico, tendo o homem como um animal amarrado às teias dos significados, assumindo a cultura como sendo parte dessas teias” (GEERTZ, 2008, p. 4).

Levar em conta a possibilidade que deu margem ao surgimento do conceito de cultura e o declínio da perspectiva uniforme do homem, ou seja, para o autor não há de fato homens não-modificados pelos costumes de lugares particulares. Diante dessas circunstâncias epistêmicas levanta-se um questionamento: Como traçar uma linha entre o que é natural, universal e constante no homem, e o que é convencional, local e variável?

De fato responder esse questinamento é um desafio, especialmente pelo fato de que as múltiplas camadas ou níveis que formam o homem na contemporaneidade e a sua subjetividade são complexas e irredutíveis. Nesse sentido, atentar para o comportamento dos sujeitos, mais precisamente para a ação social que eles desempenham no meio sociocultural, tende a ser uma forma de encontrar também estágios de consciência emergindo desses papéis que o sujeito desempenha na sociedade.

O fenômeno da Representação Social, termo cunhado por Serge Moscovici (2015), a partir de seus estudos durkheiminianos também surge nesse ínterim como uma tentativa de compreensão de um certo tipo de comportamento guia, que remodela e reconstitui os elementos do meio em que o comportamento teve lugar, dando sentido ao comportamento e integrando-o a uma rede de relações para que estas sejam estáveis e eficazes.

Os gêneros discursivos são estanciados e dispostos nos mais variados modos de representação social virtual são responsáveis pelo suporte dos textos produzidos pelos sujeitos. As representações sociais emolduradas nesses gêneros criam um leque de representações disponíveis para os seguidores internautas que de um modo geral apreciam e interagem com esses textos. A teoria da Representação Social se preocupa com a superação de uma dicotomia entre sujeito e objeto, em vista a preponderância dos processos interativos para a determinação dos modelos de pensamento e construção da personalidade dos sujeitos.

A difusão dos saberes científicos a partir dessa perspectiva teórica, na sociedade moderna, pode contribuir para diferentes modos de pensamento e criação de novos olhares. É preciso tornar tangível esse conhecimento, que é usado para moldar visões e constituir realidades, práticas sociais e interpretações distintas. Diante desse escopo teórico, compreende-se as possíveis inter-relações entre os saberes, as culturas e deteminados movimentos identitários a partir de práticas sociais distintas das mulheres do povo Sateré-Mawé que vivem em Manaus e vendem seus trabalhos artesanais com sementes da floresta amazônica para o público internauta. A divulgação da cultura Sateré-Mawé pela rede social Instagram promove a linguagem Sateré-Mawé bem como possíveis aspectos culturais que esse povo indígena tende a revelar.

Além do trabalho de divulgação e comercialização dos seus trabalhos artesanais as mulheres Sateré-Mawé também engajam-se nas redes virtuais com a intenção de promover discussões e debates pontuais sobre os importantes modos de resistência dos povos da floresta contra algumas medidas que afetam os direitos desses povos e ameaçam garantias fundamentais assegurados na constituição de 1988, como a discussão do chamado “marco temporal” tese que coloca em confronto ruralistas e povos indígenas pela regulamentação de terras indígenas no país e com bastante divulgação nos meios jornalíticos. Esse fenômeno de aproximação e interação dos povos indígenas nas redes sociais também pode ser analisado pela perspectiva bakhtiniana do discurso. Visto que, o ambiente digital das redes sociais também aproxima os sujeitos e suas práticas essencialmente por meio de signos. As práticas interligam a linguagem nesse fenômeno onde a palavra, como modelo de discurso materializa as ideologias (BAKHTIN, 2003, p. 36), e por natureza constitui na contemporaneidade um bem simbólico, pois, tudo que é ideológico, para Bakhtin (2003), possui valor semiótico.

PROCESSO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NAS REDES SOCIAIS

A internet abre um vasto campo de possibilidades para a observação e interação entre as mais diversas comunidades virtuais. Esses comportamentos se constroem por meio da linguagem imagética ou verbal, podendo construir práticas variadas e materializar ideologias por meio dos discursos por elas reproduzidos, publicados, compartilhados e comentados. De acordo com Moscovici (2015) as Representações Sociais possuem natureza dinâmica, assim como são dinâmicas as próprias relações humanas. Na realidade, é essa característica de interação entre pessoas e grupos que constitui a essência das representações sociais. No entanto, para ele, no que se refere a origem e finitude das representações sociais, “ela constitui-se a partir do social numa realidade sui generis. Quanto mais esquecida é sua origem e sua natureza convencional é ignorada, mais fossilizada ela se torna” (MOSCOVICI, 2015, p. 41).

O fenômeno das Representações Sociais, portanto, é percebido a partir de uma tentativa do homem, como animal dotado de poderes limitados. As distinções entre a realidade das coisas e a mera aparência que elas apresentam está justamente na capacidade dos indivíduos de perceberem tais diferenças entre signos e extraírem deles suas próprias percepções. Diante desse contecto e com o advento da pandemia de Covid-19 algumas dessas diferenças de signos se mostraram ainda mais acentuadas, de modo que o mundo inteiro sofreu um choque de ideologias contrárias e favoráveis a vacina ou uso de máscara de proteção contra o vírus, por exemplo. As relações entre os sujeitos em maior e menor grau foram impactadas pela crise sanitária do Covid-19 e isso se reflete também nos discursos postados, consumidos e produzidos através da mídia. Podemos relacionar tal contexto fenomenológico com o que afirma Laraia (2001) “todo sistema cultural tem sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um sistema para o outro” (LARAIA, 2001, p. 87). Tal lógica pode se referir aos modos de representação nos quais e pelos quais os indivíduos fazem uso na contemporaneidade e embora em seus estudos o autor não contemple a etnografia digital, tal citação é bastante oportuna para esse contexto.

Moscovici (2015), por outro lado, apresenta a ideia de que as representações são interpretadas pelo nosso sistema perceptivo e que tal fenômeno é tão importante quanto a percepção do objeto real, sendo a representação, um substituto do objeto ou dos estímulos que ele produziria se ali estivesse. Na era moderna em que se vive cada vez mais conectado às redes de informação onde se lê e se produz textos a medida em que as interações se dão na e pela internet, a afirmação do autor de que as Representações Sociais, como constituição cognitiva, são uma forma de conhecimento que se constrói rapidamente é muito oportuna para o contexto. Todavia, o conhecimento sobre os modos de representação possui natureza convencional e prescritiva e segundo o autor essas representações sociais atuam na formação das atividades cognitivas e delas dependerem para as formações das práticas sociais através de modelos socialmente estabelecidos e constantemente revisitados pelos grupos.

SOCIEDADES AMAZÔNICAS NAS ALDEIAS VIRTUAIS

No Estado do Amazonas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) levantados em 2010, há um número de 183.500 vivendo em território amazonense e, segundo dados de Fundação Estadual dos Povos Indígenas (FEPI), uma média de 10.000 deles são citadinos em Manaus, o que torna a segunda capital do Brasil com maior quantidade de indígenas. Mesmo diante deste cenário, a representação construída de índio urbano ainda está longe da mídia ou em lenta difusão nos meios de comunicação. A representação do indígena urbano ainda é pouco estruturada na mídia, no que se refere as suas conquistas e seu papel social na luta pela manutenção de sua identidade tida como não convencional entre a população urbana não indígena. O que aumenta ou ao menos contribui para a permanência de discursos de naturalização da imagem social convencional e prescritiva do indígena como ser isolado, na selva e longe de qualquer recurso tecnológico, e se diferente disso fosse, de alguma forma o desqualificasse ou o deslocasse de sua identidade indígena. Na tentativa de compreender esse processo de deslocamentos identitários e fragmentação do sujeito amazônico cada vez mais incorporado ao sistema capitalista emprega-se um argumento de Oliveira (2011)

As tradicionais formas de reprodução societária da Amazônia, cujo intercâmbio material com a natureza regulava-se pelo valor de uso e pelo usofruto coletivo tanto da riqueza material produzida pelo trabalho quanto da riqueza material disponível na natureza, começam a se desagregar por força da violenta e abrangente axiologia do valor de troca (OLIVEIRA, 2011, p. 62)

Em suma, para os povos indígenas citadinos, que buscam garantir sua sobrevivência nos grandes centros urbanos, a adaptação as condições de trabalho impostas pelo capital dominante, que muito comumente pode transformar o trabalho numa expropriação ontológica da produção capitalista, é um fenômeno que desestruturar e fragmentar a cultura dos povos indígenas da Amazônia. A condição de existência do homem é, nas palavras de Oliveira (2011) cotejando Marx, “condição de existência do homem, independente das suas formas de sociedade” (OLIVEIRA, 2011, p. 64). No entanto, a importância do valor de trabalho como valor de uso, assegurada pelos autores, não é apreciada pelos preceitos capitalistas que visam apenas o lucro da violenta axiologia do valor de troca.

IDENTIDADE, CULTURA E REPRESENTAÇÃO: ASPECTOS ANALÍTICOS A PARTIR TRÍADE

O trabalho desenvolvido pelas mulheres indígenas Sateré-Mawé por intermédio da rede social além de visar a divulgação de seus trabalhos artesanais, também possibilita debates sobre a condição social e os movimentos de resistência dos povos indígenas bem como as possíveis estratégias desenvolvidas pelas lideranças, sobretudo, representadas pelos seus pares mais jovens e com uma certa vantagem no que se refere ao manuseio das ferramentas tecnológicas. Outro importante aspecto que pode ser observado na produção Sateré-Mawé na mídia social é o caráter convencional e arbitrário da natureza das representações depreendidas nas postagens. O uso de cocares pelas participantes da representação imagética e a realização das pinturas corporais por elas exportas nas imagens, só para citar dois exemplos, criam uma atmosfera de símbolos é facilmente relacionado a uma representação da cultura dos povos indígenas, de modo que a ausência dessa representação simbólica nas postagens poderia comprometer as leituras.

Diante disso, pode-se afirmar que a leitura das imagens tem o papel fundamental na construção de novos recursos que construam pontes sociais entre discursos e a sociedade com a mesma importância que tem as representações. Nessa organização estável da linguagem e da sociedade é fundamental o desenvolvimento de novas práticas de leitura que priorize o estudo dos signos em vista a compreensão da engrenagem social e a produção de textos como política social dos povos indígenas da Amazônia. Tencionar as questões relativas às práticas discursivas por intermédio da linguagem e dos signos é necessário para desenvolver consciência crítica e capacidades de análises mais profundas e substanciais nos sujeitos leitores. Olhar o discurso através de lentes mais críticas significa observar o espetáculo da linguagem não apenas como espectadores do constructo social dominante, mas sim como sujeitos integrados às práticas sociais, como leitores ativos nas manifestações sígnicas que se configuram e se modificam no e pelo discurso, Debord (1997).

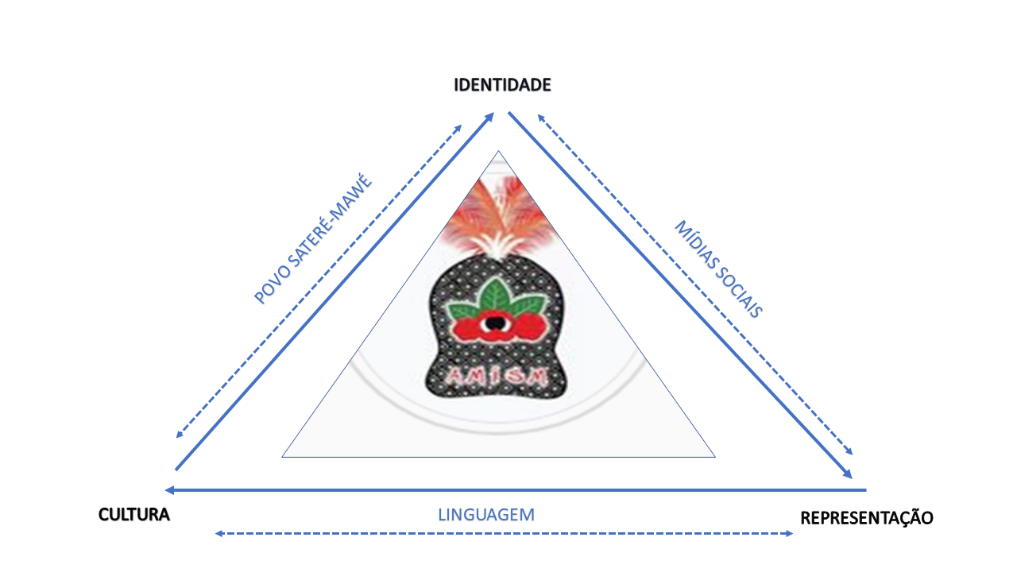

O esquema piramidal, demostrado na figura abaixo, demonstra como pode estar relacionado as representações sociais das mulheres indígenas Sateré-Mawé com as suas autoidentificações como mulheres indígenas Sateré-Mawé participantes de uma associação que cuida dos interesses econômicos e políticos da comunidade. A despeito do diálogo promovido pela liderança da associação com o seu público na internet, constrói-se ainda uma conexão entre a cultura e a representação por intermédio da linguagem.

Representação 1: Esquema triádico elaborado pela autora a partir das leituras de Hall (2005), Moscovici (2015) e Geertz (2011)

Na obra “Satereria” de Alvarez (2009), a tradição e política em rituais Sateré-Mawé são analisados à luz de construções simbólicas marcadas pela necessidade de afirmação das relações sociais com vista a manutenção do bem-estar, saúde e da organização do povo Sateré-Mawé. Assim como são construídas essas relações mais subjetivas, outras relações são tecidas através das representações. A imagem, a seguir, mostra o perfil da página AMISM no Instagram, a figura é a representação de uma luva de palha usada no ritual da tucandeira como ritual de passagem dos meninos para fase adulta.

Imagem 1 - Fonte: https://www.instagram.com/amism_sateremawe (2021)

O ritual da tucandeira introjeta paradigmas políticos, uma vez que a formiga tucandeira, funciona como uma metáfora cuja interpretação menciona a importância da tucandeira para a construção do indivíduo saudável. São recorrentes as associações entre picadas da formiga e as vacinas, tanto pelo seu caráter periódico como pelo caráter preventivo desse tipo de medicina. "As vacinas não são para curar as pessoas, mas para 'construir' a saúde" (ALVAREZ, 2009, p. 32). O ritual da tucandeira Waymat, requer um período de preparação para os que vão deixar-se ferrorar. A cerimônia indígena Sateré-Mawé também é marcada por uma série de interditos alimentares, espaciais, e outros de caráter sexual. Os jovens passam por uma dieta restrita poucos dias antes do evento e ao introduzirem a mão numa luva de fibras onde são inseridas as formigas tucandeiras com o ferrão voltado para o interior fazem rezas e dançam ao ritmo das cantigas do seu povo. O ritual também constrói uma relação entre a formiga tucandeira e a mulher Sateré-Mawé cujo papel sociológico da mulher na estrutura comunitária do povo Sateré-Mawé (ALVAREZ, 2009, p. 36). Tal condição estabelece significados que vão além da representação ritualística e alcança as dinâmicas da web, ao passo que nas imagens divulgadas na página da AMISM a representação social das mulheres indígenas como protagonistas das ações da comunidade e responsáveis pelas políticas internas e externas da associação são contruídas pelo olhar da mulher indígena Sateré-Mawé. Nas imagens aqui apresentadas é possível perceber um movimento de representação dessa comunidade Sateré-Mawé na mídia.

.png)

.png)

.png)

Fonte: https://www.instagram.com/amism_sateremawe (2021)

Nesse contexto, as mulheres assumem tanto o importante papel de empreendedora das atividades de confecção de produtos da associação, gerando renda para todos e todas, como também desenvolve o papel de liderança diante do movimento que exige o melhoramento das políticas públicas para os povos indígenas da Amazônia.

As reflexões aqui empreendidas, embora provisórias, tomam como objeto as representações sociais em postagens na página da Associação de mulheres indígenas Sateré-Mawé (AMISM), no Instagram, algumas das principais depreensões sobre os conceitos de cultura e identidade. Tais configurações epistêmico-metodológicas por aqui não se esgotam ao paço que as narrativas e as representações sobre as mulheres Sateré-Mawé se constituem no espaço urbano de Manaus e na internet como uma ideia em desenvolvimento que tanto têm a nos ensinar. Discorrer sobre a condição cultural na Amazônia é um trabalho desafiador, primeiro porque o convite a missão da escrita vem carregado com o peso de inúmeras outras vozes que pensaram e pensam as questões sobre a Amazônia e que por muito tempo se dedicaram ao tema de forma impecável. Segundo porque a Amazônia possui um encantamento digno de um enredo cheio de extraordinárias tecituras, à altura de própria característica natural, mística e social. A Amazônia é uma fonte de inspiração em si mesma e a ideia de falar da cultura e identidades das mulheres indígenas Sateré-Mawé serviu para alinhar tanto as representações sociais do trabalho artesanal que elas desenvolvem quanto o trabalho de luta política em seus propósitos de subsistência econômica em meio a pandemia da Covid-19 e de luta por seus direitos junto aos movimentos indígenas.

ALVAREZ, Gabriel. Satereria: Tradição e políptica Sateré-Mawé. Manaus: Valer, 2009.

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: Reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras. 2008.

BHABHA, Homi K. El entre-medio de la cultura. In: HALL, Stuart; GAY, Paul du. Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu, 2003.

CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.

CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Ed. 13. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. Educação e Realidade, Porto Alegre. 1997.

_______. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

_______. A identidade cultural da pós-modernidade. 10º Ed. RJ: DP&A, 2005.

LARAIA, Roque de Barros. Tupi: índios do Brasil atual. São Paulo: FFLCH/USP, 1986.

LORENZ, Sônia da Silva. Sateré-Mawé: os filhos do guaraná. São Paulo, 1992.

LOUREIRO, João. Amazônia: uma poética do imaginário. 5º Ed. Manaus: Valer, 2015.

MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigações em psicologia social. 11º Ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2015.

OLIVEIRA, José Alcimar. Cultura, História e Memória. 2º Ed. Manaus: Valer, 2014.

_______. Igara, Uka, Makira Irúmu (a canoa, a casa e a rede): epistemologia e barbárie na Amazônia em sete ensaios irredentos. Tese (Doutorado em sociedade e cultura na Amazônia) Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Ciências Humanas e Letras. 2011.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: Uma biografia. 2º Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.