Os movimentos feministas contemporâneos têm ainda um árduo esforço na desconstrução do discurso patriarcal dominante em nossa cultura, que constitui um sistema de pensamento fechado e hegemônico. Como sabemos, onde há poder, há resistência, e o campo da arte vem estabelecendo fortes críticas à misoginia. As artistas fazem intervenções radicais nesse discurso socialmente dominante, mas ao mesmo tempo mostraram humor e crítica, e assim fornecem novas ideias para pensar sobre os espaços contemporâneos que ocupamos na cidade.

O trabalho de pesquisa que apresentamos neste artigo é parte da pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Culturas Populares, da Universidade Federal de Sergipe, PPGCult/UFS, orientada pela professora Dra. Marjorie Garrido Severo. Essa pesquisa tem como objeto as pixações de cunho feminista na cidade de Aracaju. As questões norteadoras que elaboramos para o desenvolvimento da investigação aqui apresentada são: Como a paisagem alternativa vai sendo construída a partir das pixações em Aracaju? Em que medida podemos considerar a presença das pixações como paisagens alternativas? Tais questões foram produzidas a partir de alguns apontamentos da Nova Geografia Cultural, notadamente do autor Denis Cosgrove, pois, a partir dele, compreendemos que as pixações são intervenções vinculadas à paisagem urbana.

A paisagem urbana é dinâmica, resultado da transformação, ajustamento e intervenção da sociedade, traduzindo as características da produção espacial e refletindo segregações e desencontros de tempos históricos materializados. A pixação, nesse sentido, tem potencial transformador no espaço urbano, pois rompe com a homogeneidade e hegemonia econômica, política e cultural da paisagem. Nos fundamentamos em Cosgrove (1998) quando aborda e considera os tipos de paisagens, diferenciando-as em dominantes e alternativas para estudar a hegemonia da paisagem gerada por agentes de poder na cidade.

Assim, estudamos aqui como a pixação, em contraposição à paisagem tida como dominante, pode ser entendida como expressão dinâmica na contraposição a esse modelo, já que proporciona com símbolos próprios outra interpretação do espaço urbano.

A metodologia se dividiu em três fases: revisão bibliográfica; mapeamento fotográfico das pixações em Aracaju e categorização e estudo dos registros fotográficos relacionados às questões norteadoras. A estrutura apresentada nesse artigo envolve, no segundo tópico, os discursos feministas para que possamos embasar o estudo temático das pixações em Aracaju. No terceiro tópico abordamos o conceito de pixação, suas características e sobre as pixações de cunho feminista identificadas na pesquisa. No quarto tópico abordamos os fundamentos sobre a paisagem dominante e as paisagens alternativas segundo Cosgrove. E no quinto tópico refletimos sobre a questão das pixações de cunho feminista em Aracaju constituírem-se em uma paisagem alternativa.

A história ocidental é marcada por fatos nos quais mulheres protagonizam lutas contra a condição de inferioridade frente ao poder masculino. Essas lutas exigem equidade no plano econômico, social, político, cultural, mas, sobretudo, no direito de decidir sobre seus próprios corpos. Outrora as lutas das mulheres pareciam convergir para as reinvindicações de autonomia. Hoje seu caráter heterogêneo é evidente, pois as várias demandas articulam discursos que cada vez mais se entrecruzam. Discursos esses provenientes de uma ampla participação, desde mulheres domésticas, acadêmicas, de comunidades tradicionais como as de matriz africana, hip-hopeiras, grafiteiras e pixadoras que se organizam em torno de um determinado campo de ação. Conforme Alvarez, "... as pessoas que se identificam com um determinado campo articulam e disputam as representações e os significados para e entre si, e não só os 'enquadram estrategicamente' (através de 'framing processes'), para transformá-los em 'demandas' que possam ter maior 'ressonância' como o 'sistema político', como alegaria a teoria de processo político sobre os movimentos sociais." (ALVAREZ, 2014, p. 19).

A amplitude na participação, organização e ação configura o que Alvarez denomina de campo discursivo de ação e propõe este entendimento no lugar da designação movimento feminista (2014, p. 16). Pois, "Os campos discursivos de ação são muito mais do que meros aglomerados de organizações voltadas para uma determinada problemática; eles abarcam uma vasta gama de atoras/es individuais e coletivos e de lugares sociais, culturais e políticos." (ALVAREZ, 2014, p. 18). São fluxos do campo feminista que resultam das suas interações dinâmicas com os campos de poder, nos quais ele se insere em uma determinada conjuntura histórica.

Alvarez organiza um esquema parcial em três momentos da trajetória dos campos feministas no Brasil e América Latina: 1. Centramento do Campo – feminismo no singular; 2. Descentramento e pluralização e 3. Multiplicação de campos feministas. No primeiro momento, anos 1960, 1970 e 1980 "as feministas daquele período, todas, se organizavam em coletivos autônomos, autossustentados em base de trabalho voluntário, e se manifestavam regularmente nas ruas pelo fim da subordinação da mulher, pelo fim da ditadura militar, pela anistia e os diretos humanos, pelo direito ao aborto, etc." (ALVAREZ, 2014, p. 21). A chamada segunda onda do feminismo. A primeira onda do feminismo refere-se a um período de atividade feminista durante o século XIX e segundo Céli Pinto (2010, p. 15),

Ao longo da história ocidental sempre houve mulheres que se rebelaram contra sua condição, que lutaram por liberdade e muitas vezes pagaram com suas próprias vidas. A Inquisição da Igreja Católica foi implacável com qualquer mulher que desafiasse os princípios por ela pregados como dogmas insofismáveis. Mas a chamada primeira onda do feminismo aconteceu a partir das últimas décadas do século XIX , quando as mulheres, primeiro na Inglaterra, organizaram-se para lutar por seus direitos, sendo que o primeiro deles que se popularizou foi o direito ao voto. As sufragetes, como ficaram conhecidas, promoveram grandes manifestações em Londres, foram presas várias vezes, fizeram greves de fome. Em 1913, na famosa corrida de cavalo em Derby, a feminista Emily Davison atirou-se à frente do cavalo do Rei, morrendo. O direito ao voto foi conquistado no Reino Unido em 1918.

No segundo momento, caracterizado por um descentramento e pluralização ocorridos nas décadas de 1980 e de 1990, anos de intensificação das políticas neoliberais, a autora salienta que houve grande incentivo ao aparecimento de ONGs, como também a mobilização nos partidos políticos e, para além da sociedade civil, como universidades, governos, cooperação internacional, ONU e Banco Mundial. Assim os discursos e práticas feministas passaram a ser disseminados, como também os mais variados projetos ora institucionalizados das ONGs, ora em coletivos, por vezes efêmeros e nem sempre politicamente visíveis.

No terceiro momento, a autora identifica a multiplicação dos campos feministas, no final dos anos 1990 aos anos atuais, precisamente 2014, ano de publicação do artigo, com os discursos que envolvem o debate de gênero, de racismo e etnia, de sexualidades, empoderamento feminino e violência contra mulher. A autonomia que se configura como um discurso definidor, ou seja, autonomia do corpo, de instituições, de lugares, ação direta e horizontal, articulação com movimentos e protestos de levante, são vertentes que promovem a multiplicação de campos discursivos de ação. Outro promotor de campos que a autora ressalta é "A estratégia de promover 'núcleos' auto-organizados no interior de outros movimentos e sindicatos tem sido bem-sucedida, atraindo milhares de ativistas às fileiras da Marcha no Brasil e, por sua vez, divulgando práticas e discursos feministas nesses campos movimentistas paralelos." (ALVAREZ, 2014, p. 40).

Com relação às vertentes "encontramos as domésticas, as quilombolas, as lésbicas, as mulheres de comunidades tradicionais de matriz africana, e as jovens/hip-hopeiras/grafiteiras/b-girls/capoeiristas, entre outras." (ALVAREZ, 2014, p. 41-42).

Para Alvarez (2014, p. 46) os elementos que conformam um campo discursivo de ação são os seguintes:

1) atoras/es mais ou menos visíveis, hegemônicos, marginalizados; 2) malhas/teias/redes articuladoras; 3) pontos nodais; 4) dimensões verticais, horizontais, e talvez densidade; 5) discursos definidores; 6) lutas interpretativas/conflitos constitutivos; e 7) paradoxos transformadores.

Tais elementos apoiam o estudo das pixações de cunho feminista em Aracaju enquanto campo discursivo de ação, auxiliando no processo de análise das manifestações culturais populares urbanas e ainda como atos que compõem a performatividade das pixadoras, essa concepção de performance está alinhada com o ensaio de Butler (1988) "Atos performativos e constituição de gênero: um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista". Neste ensaio a autora propõe que o gênero é performativo. Ela se baseia na fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e no feminismo de Simone de Beauvoir, observando que ambos os pensadores fundamentam suas teorias na "experiência vivida" e veem o corpo sexual como uma ideia ou situação histórica. Butler distingue "sexo, como facticidade biológica, e gênero, como interpretação cultural ou significado dessa facticidade." (BUTLER, 1988, p. 5).

3. PIXAÇÕES DE CUNHO FEMINISTA EM ARACAJU DE 2019-2020

De modo comum, o termo pixação refere-se ao "ato ou efeito de pichar" e, ainda, a "crítica a alguém ou a algo" (HOUAISS, 2009). Já pichar refere-se ao ato de "aplicar ou colocar piche em" (HOUAISS, 2009), sobre isso alguns textos indicam que as inscrições eram realizadas com piche ou outra substância escura, como o betume. Pichar também significa "escrever, rabiscar (dizeres de qualquer espécie) em muros, paredes, fachadas de edifícios etc.", e mais, "escrever ou rabiscar dizeres políticos em; falar mal de; maldizer" (HOUAISS, 2009). Gitahy (1999, p. 19) corrobora com os significados comuns do termo pixação quando o conceitua como a "ação ou efeito de pichar, escrever em muros e paredes, aplicar piche em, sujar com piche". Neste sentido, a pixação é tida como algo inapropriado e este é, também, o entendimento do Código Civil Brasileiro. Conforme a Lei nº 12.408, de 25 de maio de 2011, que altera a redação do art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no art. 6º, diz que "Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa." (BRASIL, 2011). A mesma lei, no parágrafo primeiro, ainda afirma que "Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa." (BRASIL, 2011).

A despeito da criminalização da pixação, interessa-nos aqui observá-la enquanto ato de subversão e interferência na paisagem da cultura dominante. Tomamos então o significado da pixação a partir do seu caráter de crítica e ação política. Neste sentido, apontamos os estudos de Ramos (1994, p. 45) quando se refere a pixação como "imagens tatuadas no corpo da cidade, e consideradas, na maioria das vezes, como marginais à cultura, vão pouco a pouco nutrindo a cultura que as rejeita". E ainda, aponta a mesma autora, o caráter popular, por assim dizer, democrático, da pixação observando que "O muro vira mural... suporte para manifestações de todo e qualquer cidadão" (RAMOS, 1994, p. 45).

Observamos que no espaço urbano não há a oferta do mural de que fala Ramos. O "rabiscar" acontece em espaços demarcados pelo poder público, pela propriedade privada, pelas empresas, pelo comércio, pela publicidade. Neste caso, para as pessoas que queiram se manifestar, resta-lhes o muro alheio. E neste sentido, Gitahy (1999, p. 24) caracteriza a pixação como uma "uma guerra feita com tinta, (...). Um grande abaixo-assinado para a posteridade, no qual cada um que participa deixa sua marca". E, ainda, propõe pensarmos a pixação como uma necessidade de manifestar insatisfações quando afirma que "A pixação aparece como uma das formas mais suaves de dar vazão ao descontentamento e à falta de expectativas" (GITAHY, 1999, p. 24). Mais que isso, indica Zuin (2005, p. 26), as pixações "presentificam em sua manifestação um fazer-pensar e um fazer-agir de toda uma geração", dessa forma, a pixação traz ao espaço urbano a problemática das populações que, em alguma medida, são desprovidas de direitos sociais.

O ato de manifestar-se por meio da pixação não é um fenômeno atual, segundo Gitahy (1999, p. 20), há registros de muros pichados desde a Antiguidade, na Idade Média, por exemplo, "os padres pichavam as paredes dos conventos de outras ordens que não lhes eram simpáticas". No Brasil, segundo o site Memórias da Ditadura (VANNUCHI et alia, 20-?), a pixação política surgiu nos círculos universitários na década de 1960, inspirada no movimento estudantil francês, com o emblemático "Abaixo a Ditadura". Gitahy (1999, pp. 27-30), divide a pixação brasileira em quatro fases: a primeira caracteriza-se pela assinatura exaustiva do próprio nome; a segunda fase compreende a competição pelo espaço, uso de pseudônimo e marca de grupos de pichadores; na terceira fase a pixação alcança os lugares mais altos de edifícios públicos e privados, além de monumentos públicos; por fim, a quarta fase, caracterizada pela escolha de espaços que, quando pichados, possam repercutir na mídia, a exemplo do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, em 2010.

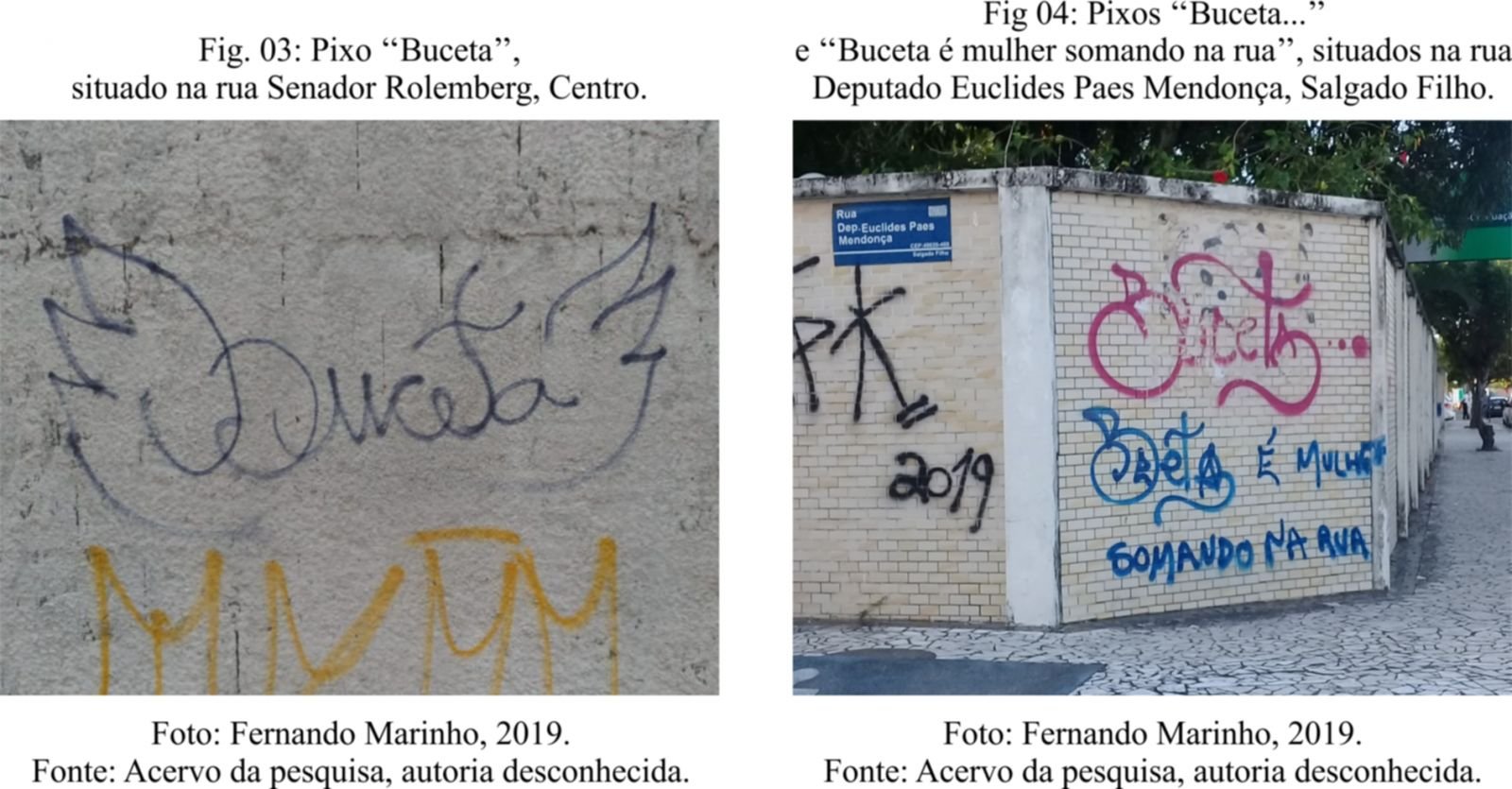

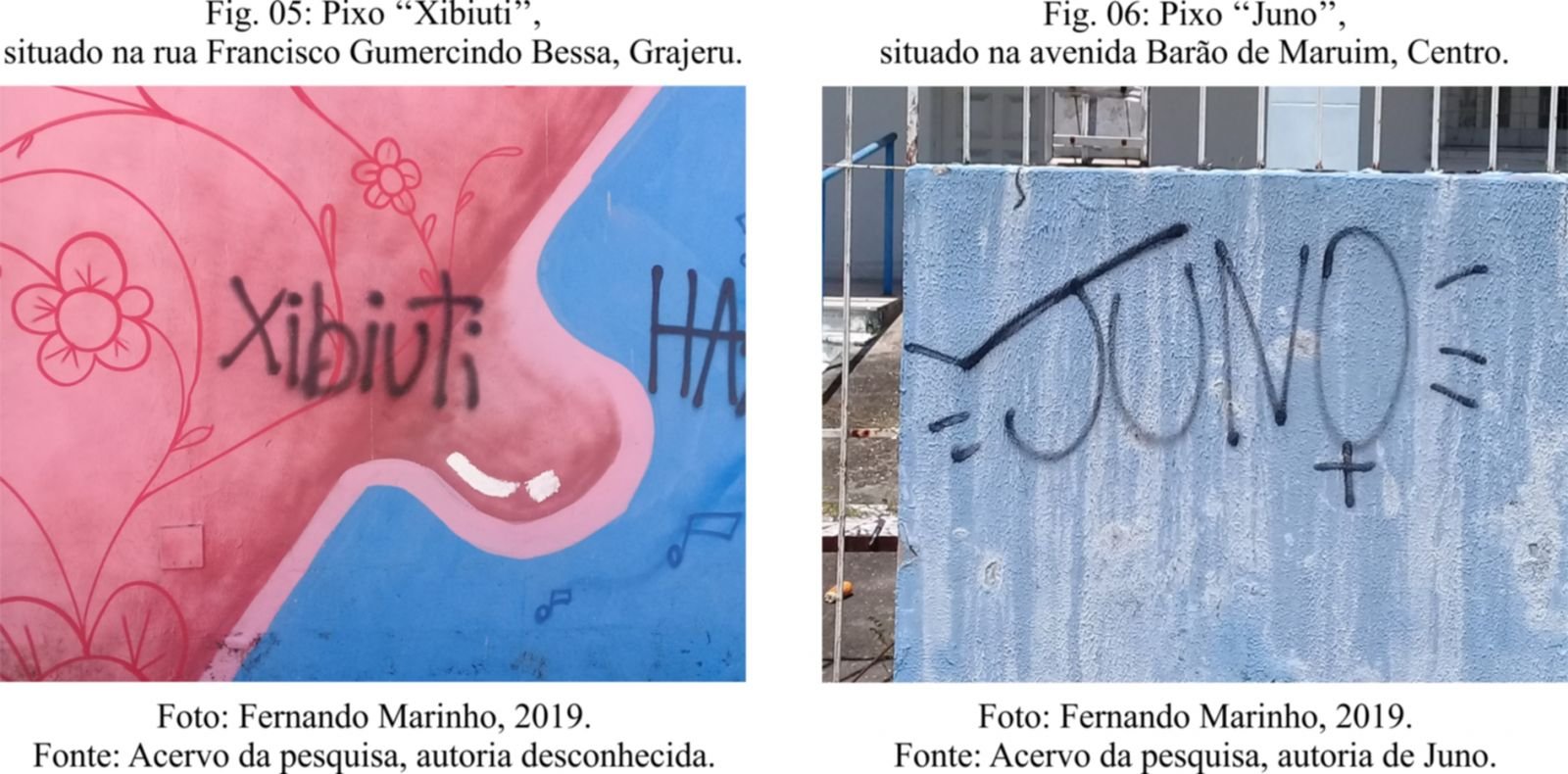

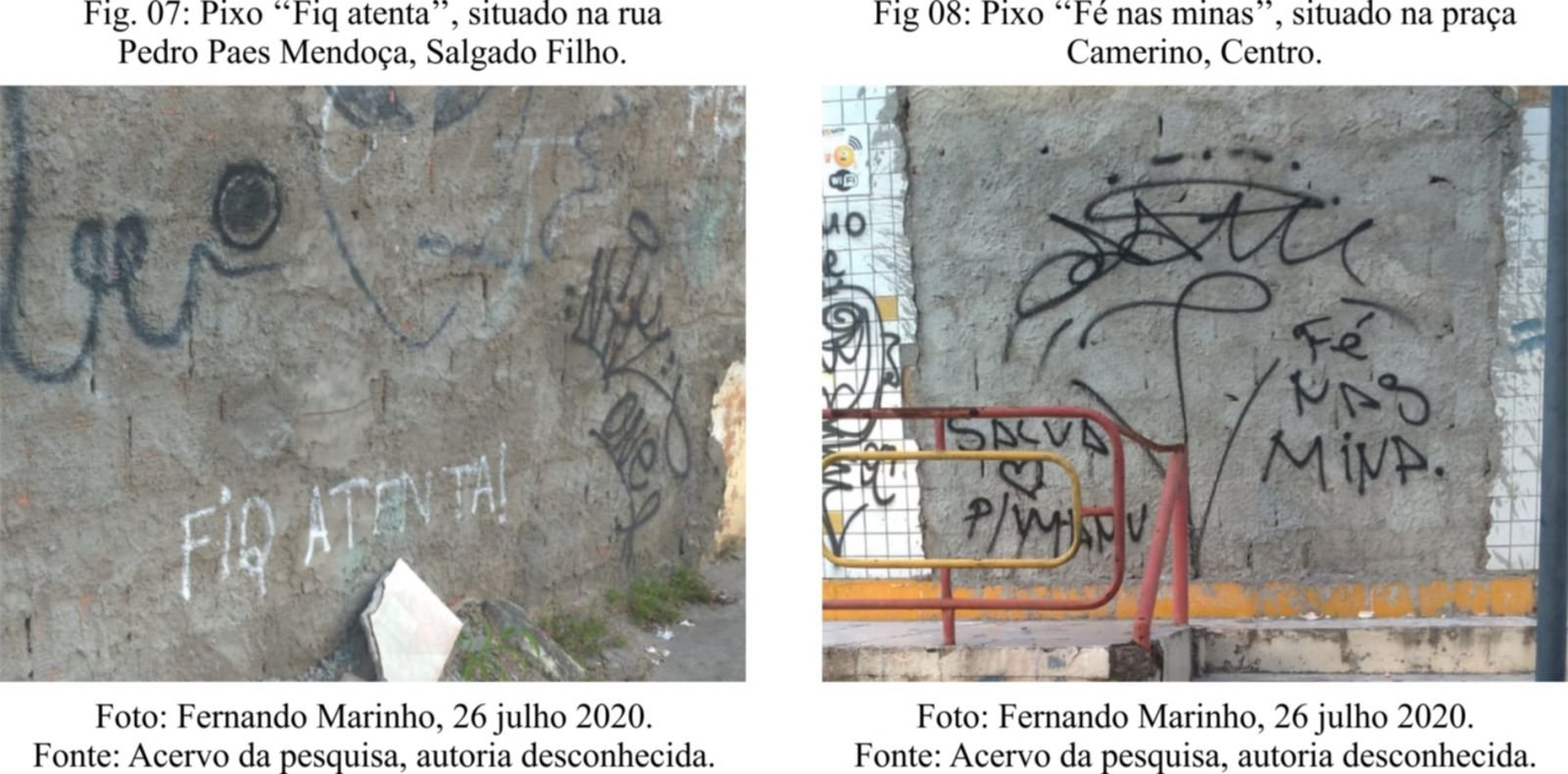

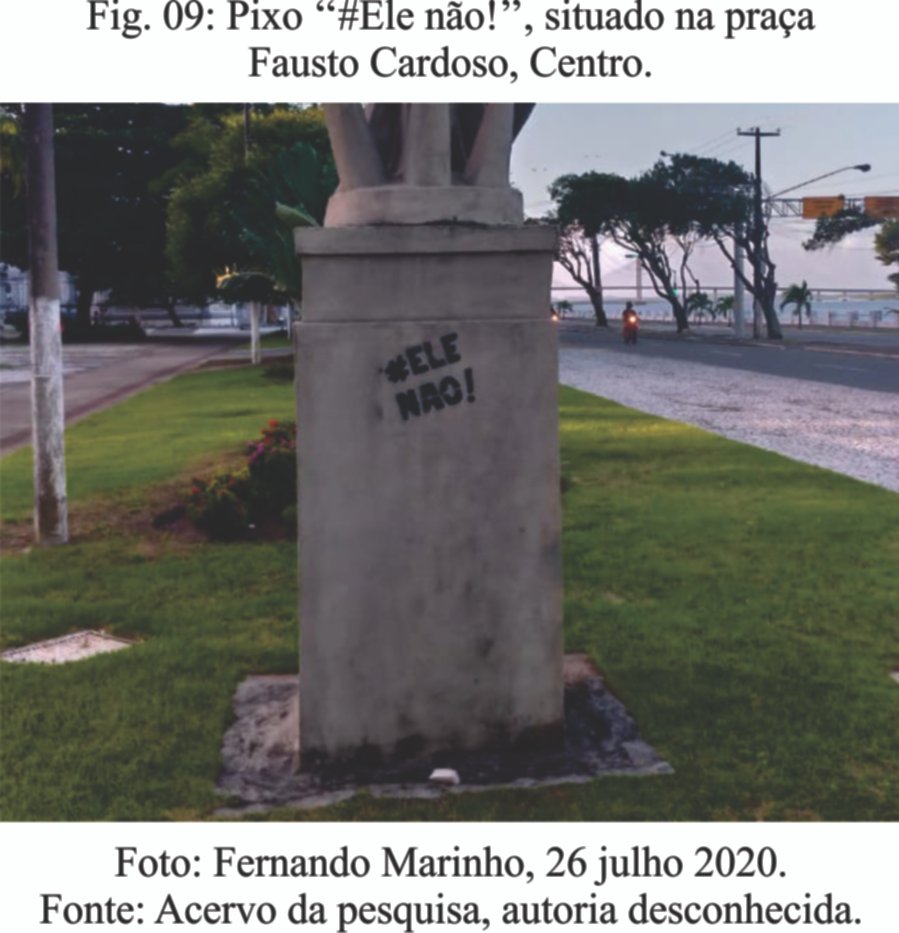

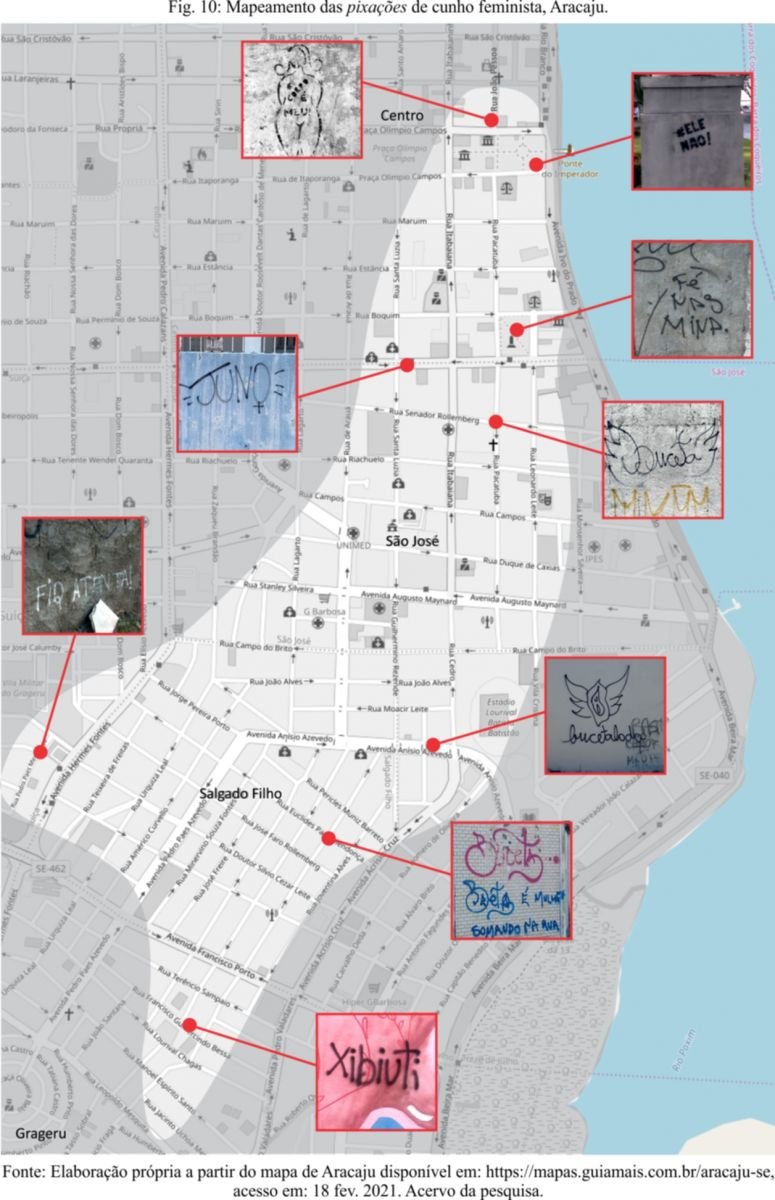

Entre 2019 e 2020 realizamos um levantamento fotográfico inicial de pixações de cunho feminista em quatro bairros da cidade de Aracaju: Centro, São José, Salgado Filho e Grageru. Foram identificadas nove pixações (Figuras 1 a 9) que apresentam uma temática feminista: "O corpo é meu", "Bucetalada", "Buceta", "Buceta é mulher somando na rua", "Xibiuti", "Juno", "Fiq atenta", "Fé nas mina" e "#Ele não!". Entendemos que tais intervenções na paisagem da cidade apresentam debates que fazem alusão as questões defendidas pelos movimentos feministas.

Com a palavra de ordem "O corpo é meu" (Fig. 01), expõe o debate sobre o corpo das mulheres que sofre tantas agressões e violências físicas, morais e psicológicas, como também evidencia ainda a luta pela legalização do aborto.

Já a inscrição pública de uma junção de um termo que é tido como palavrão com a palavra alada, "Bucetalada" (Fig. 02), é ressignificado pelo movimento feminista e pelas lésbicas como uma palavra de ordem para a liberdade da mulher, como o termo embucetadas também utilizado pelo movimento de mulheres lésbicas. O pixo "Buceta" (Fig. 03) grafado entre asas, também evidencia a luta pela liberdade da mulher nessa sociedade regida por valores patriarcais. Temos em "Buceta... é mulher somando na rua" (Fig. 04) novamente a reafirmação do termo, este grafado com reticências evidencia mais uma vez o órgão que representa uma das possibilidades do ser feminino, como também chama atenção para a insurgência das mulheres, que enfrentam a exigência social da pureza e decência e que em caso contrário são tachadas muitas vezes de vadias ou putas.

O pixo "Xibiuti" (Fig. 05) parece ser um termo criado a partir da junção de duas palavras, xibiu e beaut, um "neologismo" que reuni a designação popular de vulva com o termo beleza em inglês.

Na pixação "Juno" (Fig. 06), que possivelmente faz relação entre a deusa da mitologia romana, a esposa de Júpiter e rainha dos deuses, com o espelho de vênus, símbolo tradicional e marca do sexo feminino, ela entra numa categoria de pixação como uma assinatura, uma marca de identidade, espalhada por muitos pontos da cidade.

Na pixação "Fiq atenta!" (Fig. 07), de forma mais efetiva as questões de violência com o feminino são evidenciadas. O pixo "Fé nas mina" (Fig. 09), pode caracterizar um sentimento de sororidade e fortalecimento da condição feminina. Em "#Ele não!" (Fig. 09), marca um momento político muito importante na história recente do Brasil, um grande movimento de mulheres contra a campanha eleitoral do presidente Bolsonaro em 2018.

No percurso de esquadrinhamento das pixações de cunho feminista nas ruas de Aracaju, muitas outras pixações foram identificadas, porém após análise, elegemos estes nove exemplares que entendemos tratar de pixações que provocam possibilidades de leitura de mensagens ligadas às questões feministas. Essas pixações não se enquadram nas fases descritas por Gitahy (1999), possuem características distintas. Relacionam-se a ação crítica e política voltadas a comunicação com um público maior, pois são escritas de forma legível se comparadas as pixações descritas pelo autor. Até esta fase da pesquisa, não encontramos nenhuma classificação que abarque tais pixações de cunho feminista, há sim grandes contrapontos com as pixações desenvolvidas em sua grande maioria por homens, como as descritas no livro "Um rolê pela cidade de riscos – leituras da piXação em São Paulo", de Pereira (2018). Porém em pesquisas como a de Soares (2018) que abordam as pixações vinculadas ao debate político da ditadura civil-militar no Brasil, encontramos indícios de características que podem ser relacionadas às pixações de cunho feminista, que serão alvo de outro trabalho de pesquisa que dará continuidade a dissertação no Mestrado em Culturas Populares, na Universidade Federal de Sergipe. A seguir, apresentamos as nove pixações selecionadas para esta pesquisa:

4. PAISAGEM DOMINANTE E PAISAGENS ALTERNATIVAS EM ARACAJU

O antigo povoado de pescadores chamado Santo Antônio do Aracaju, às margens do rio Sergipe, dá origem, em 1855, à cidade de Aracaju, destinada então a "tornar-se entreposto comercial, combinando as funções políticas e econômicas" (NUNES apud SANTOS; PINHEIRO, 2012, p. 48). O projeto da nova capital foi idealizado por Inácio Joaquim Barbosa, à época presidente da província, e desenvolvido pelo engenheiro militar Sebastião José Basílio Pirro, conforme a tendência dos traçados urbanos de então, posteriormente o traçado inicial da cidade ficou conhecido como "tabuleiro de xadrez" (DINIZ et al., 2009) ou "quadrado de Pirro".

Seguiu ao estabelecimento da cidade um Código de Posturas, implementado em 1856, que normatizava as construções dentro do "tabuleiro de xadrez", foram proibidas as construções de palha e as casas deveriam ser caiadas duas vezes por ano, afastando assim as pessoas de baixa renda que ficaram fora da área planejada da cidade (FRANÇA, 2014, p. 30). Desse modo, Aracaju cria um dispositivo de segregação socioespacial que marca sua paisagem cultural até os dias de hoje. Por paisagem cultural compreendemos, conforme Corrêa (1995, p. 5), "um conjunto de formas materiais dispostas e articuladas entre si no espaço como os campos, as cercas vivas, os caminhos, a casa, a igreja, entre outras, com seus estilos e cores, resultantes da ação transformadora do homem sobre a natureza."

Cosgrove, citado por Corrêa (1995, p. 5), aponta que a paisagem geográfica "contém um significado simbólico, porque é produto da apropriação e transformação da natureza" e as divide em dois tipos: paisagem da cultura dominante e paisagens alternativas. A paisagem dominante se caracteriza pelo poder exercido pelas classes dominantes sobre as demais na medida em que a molda a partir da sua própria experiência e a comunica como "reflexo verdadeiro da realidade de todos" (COSGROVE apud CORRÊA, 1995, pp. 5-6). E neste sentido, as áreas ocupadas pelas populações de maior poder aquisitivo e as centrais da cidade de Aracaju servem como exemplo, são as áreas de maior visibilidade.

As paisagens alternativas, do contrário, se caracterizam por uma menor visibilidade pois são realizadas por grupos não-dominantes, Cosgrove as divide em 3 subtipos: paisagens residuais, paisagens emergentes e paisagens excluídas (COSGROVE apud CORRÊA, 1995, pp. 5-6). As paisagens alternativas residuais se caracterizam por possibilitar "a reconstrução da geografia do passado", disso servem como exemplo, algumas ruas localizadas em bairros de menor poder aquisitivo que podem ser significadas a partir de um imaginário que nos reportam às antigas cidades do interior (COSGROVE apud CORRÊA, 1995, p. 6).

Já as paisagens emergentes se caracterizam pela transitoriedade uma vez que são realizadas por grupos sociais que reivindicam novas formas de organização social e, neste sentido, assumem um caráter utópico (COSGROVE apud CORRÊA, 1995, p. 6). Identificamos, como exemplo, a ocupação do MST na sede do INCRA/SE em março de 2017, conforme a matéria: Sem Terra ocupam Superintendência do Incra em Sergipe, de Luiz Fernando, publicada no site do MST.

Assim, as paisagens excluídas se caracterizam por uma rica simbologia que por vezes não são consideradas pelas classes dominantes. São realizadas por grupos marginalizados socialmente (COSGROVE apud CORRÊA, 1995, p. 6). A exemplo disso, citamos as pixações feministas nas áreas centrais da cidade de Aracaju.

5. AS PIXAÇÕES DE CUNHO FEMINISTA EM ARACAJU CONSTITUEM UMA PAISAGEM ALTERNATIVA?

Após realizarmos o levantamento fotográfico, a escolha das pixações de cunho feminista em Aracaju e a elaboração do mapeamento das pixações (fig. 10) nos chamou atenção o debate sobre a Geografia Cultural indicado pelo professor Christian Boudou em disciplina do mestrado em Culturas Populares/UFS, notadamente relativo aos conceitos de paisagem dominante e paisagens alternativas discutidos no tópico anterior. A partir desse fundamento, foi possível chegar ao questionamento sobre a possibilidade de uma paisagem alternativa constituída pelas pixações de cunho feminista.

No mapeamento, exposto anteriormente, foi possível perceber que as nove pixações em questão se encontram em locais onde a paisagem dominante predomina, pois são constituídos por praças, ruas e avenidas arborizadas, casarões dos séculos 19 e 20, que atualmente servem como residências, estabelecimentos comerciais ou repartições públicas, além de condomínios verticais, residenciais e comerciais, dentro do quadrado de Pirro, símbolo da classe dominante.

Do contrário, compreendemos que as pixações estudadas, apesar de não serem adensadas, afetam a paisagem dominante e, ao serem observadas quando se transita por aquelas vias, a frequência delas constitui o que Cosgrove define como paisagens alternativas excluídas, pois enquanto materialidade dependem do "muro alheio" e suas mensagens apontam para um grupo social negado em seus direitos.

É possível verificarmos com esta pesquisa, ainda que em estágio inicial, que a ação das pixadoras representa uma resistência ao discurso patriarcal quando marca nos muros da cidade textos que denunciam injustiças, segregações e violências contra as mulheres.

A despeito da criminalização do ato de pichar, observamos o caráter subversivo das pixadoras que insistem em construir um espaço de diálogo a partir da interferência na paisagem da cidade que é, não raro, determinada pela cultura dominante.

As pixações estudadas nesta pesquisa apontam para o terceiro momento da trajetória dos campos feministas no Brasil e América Latina, conforme descrito por Alvarez, pois nessas pixações podemos perceber a diversidade de temas debatidos como, por exemplo, nos pixos "O corpo é meu" e "Fiq atenta" que sugerem questões de autonomia sobre o próprio corpo e violência contra mulher.

Ressaltamos a importância dos aportes da Geografia Cultural na compreensão do fenômeno da pixação de cunho feminista na paisagem da cidade de Aracaju. O conceito de paisagens alternativas ampliou nossa compreensão acerca das pixações de cunho feminista.

Sendo assim, é possível afirmar que a pixação de cunho feminista afeta a paisagem dominante e se configura como uma paisagem alternativa excluída, pois é realizada por grupos subjugados socialmente.

Por fim, percebemos a necessidade de ampliação do corpus de documentos imagéticos desta pesquisa.

ALVAREZ, Sonia E. Para além da sociedade civil: reflexões sobre o campo feminista. Cadernos Pagu (43), janeiro-junho de 2014. pp.13-56. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0104-8333201400430013. Acesso em: 11 set. 2019.

BRASIL. Lei nº 12.408, de 25 de maio de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 maio 2011. Seção 1, p. 1.

BUTLER, Judith. Os atos performativos e a constituição do gênero: um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista. Tradução de Jamille Pinheiro Dias. Caderno de Leitura n. 78, 1988. Disponível em: https://chaodafeira.com/wp-content/uploads/2018/06/caderno_de_leituras_n.78-final.pdf . Acesso em: 11 set. 2019.

CORRÊA, Roberto Lobato. A dimensão cultural do espaço: alguns temas. Espaço e Cultura, [S.l.], n. 1, p. 1-22, out. 1995. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/3479. Acesso em: 17 fev. 2021.

COSGROVE, D. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas. In: CORRÊA, R. L.; ROZENDAHL, Z. (Orgs.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de Janeiro: Eduerj, 1998. p. 222-236.

DINIZ, Dora Neuza Leal. Aracaju: A Construção da Imagem da Cidade. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 270. 2009. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-15032010-155846/publico/Dissertacao_Final_Dora_Diniz.pdf. Acesso em: 17 fev. 2021.

GITAHY, Celso. O que é grafite. São Paulo: Brasiliense, 1999.

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 2009.

FRANÇA, Vera Lúcia Alves. Diagnóstico da cidade de Aracaju. 2014. Disponível em: https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/11/IADB-BR-L1411_WbttEZe.pdf. Acessado em: 17 fev. 2021.

FERNANDO, Luiz. Sem Terra ocupam Superintendência do Incra em Sergipe. Disponível em: https://mst.org.br/2017/03/07/sem-terra-ocupam-superintendencia-do-incra-em-sergipe. Acesso em: 19 fev. 2021.

PEREIRA, Alexandre Barbosa. Um role pela cidade de riscos: leituras da piXação em São Paulo. São Carlos: EdUFSCar, 2016.

PICHAÇÃO "ABAIXO A DITADURA" (1968). Memórias da ditadura. Disponível em: http://memoriasdaditadura.org.br/obras/pichacao-abaixo-ditadura-1968/. Acesso em: 9 set. 2019.

SANTOS, C. A. DE J.; PINHEIRO, R. C. S. Evolução urbana, cultura e turismo no centro urbano de Aracaju- SE. Ponta de Lança: Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura, v. 6, n. 11, p. 46-67, 30 abr. 2012. Disponível em: https://seer.ufs.br/index.php/pontadelanca/article/view/3327. Acesso em: 17 fev. 2021.

PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, História e Poder. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 18, n. 36, p. 15-23, jun. 2010.

RAMOS, Célia Maria Antonacci. Grafite, Pichação & Cia. São Paulo: Annablume, 1994.

SOARES, Thiago Nunes. Gritam os muros: pichações e ditadura civil-militar no Brasil. Curitiba: Appris, 2018.

VANNUCHI, Camilo et alia. Pichação “abaixo a ditadura” (1968). Disponível em: http://memoriasdaditadura.org.br/obras/pichacao-abaixo-ditadura-1968/. Acesso em: 9 set. 2019.

ZUIN, Aparecida Luzia Alzira. O grafite da Vila Madalena: Uma abordagem sociossemiótica. São Paulo: Academia Editorial, 2005.