Ler, para mim, sempre significou abrir todas as comportas pra entender o mundo através dos olhos dos autores e da vivência das personagens... Ler foi sempre maravilha, gostosura, necessidade primeira e básica, prazer insubstituível (ABRAMOVICH, 2009, p. 14).

Inicio esse texto com a citação de Abramovich (2002), pois ler, para mim, também sempre significou a abertura de portas e de janelas, de corpo e de alma. A leitura nos faz viajar pela imaginação, não é preciso dinheiro, apenas a vontade de desbravar através dos olhos dos autores o mundo que eles nos mostram. Ler vai além de decodificar as letras que se unem para formar palavras, orações, frases, textos etc.

Meu primeiro contato com esse universo mágico aconteceu quando eu era ainda muito pequena ouvindo meus pais contando histórias da vida deles, da minha tia lendo à beira da minha cama para que eu adormecesse, da minha avó contando sua peripécias pelo Brasil mesmo sendo analfabeta. Mas a primeira história que me instigou a ler foi “Dois bons amigos”, da coleção Serelepe, a primeira leitura que realizei sozinha, sem auxílio de um adulto, aos 5 anos de idade. Lembro-me da emoção que senti ao decifrar aquelas palavras e observava as imagens, como se eu pudesse entrar no livro e fazer parte daquela história.

A despeito do que afirma Abramovich (2009) na citação em epígrafe, o ato de contar histórias para crianças promove a formação do leitor, “e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão de mundo” (ABRAMOVICH, 2009, p. 16) e também como uma função social. O exercício da leitura promove o desenvolvimento da fala, o letramento, o conhecimento de mundo, a socialização, a capacidade de solucionar problemas, a construção de regras, a cooperação e solidariedade, o diálogo, o respeito a si mesmo e ao próximo entre outras tantas. Se a leitura corrobora tantos benefícios, por que será, então, que não há uma efetiva preocupação com a formação desse sujeito-criança leitor[1]?

Ainda, consoante Abramovich, contar histórias para as crianças vai além do simples ato de ler,

[...] é poder sorrir, rir, gargalhar com situações vividas pelas personagens, com a ideia do conto ou com o jeito de escrever dum autor e, então, poder ser um pouco cúmplice desse momento de humor, de brincadeira, de divertimento... É também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, é encontrar outras ideias para solucionar questões (como as personagens fizeram...) [...] (ABRAMOVICH, 2002, p. 17).

Desta maneira, neste trabalho, queremos mostrar como práticas de leitura na escola e no ambiente familiar formam assim bons leitores – sujeito crítico. Logo, a leitura na Educação Infantil é um dos meios mais eficazes de desenvolvimento da linguagem e da personalidade, pois trabalhar com a linguagem é trabalhar com o ser humano (JOLIBERT, 1994).

[1] Usarei o termo sujeito-criança leitor pensando a criança como sujeito que também produz discursos uma vez que ela pode ser entendida como sujeito histórico. Segundo Orlandi (2009, p. 50-53), não devemos pensar o sujeito “apenas numa concepção intemporal, a-histórica e mesmo biológica da subjetividade – reduzindo o homem ao ser natural – é preciso compreendê-la através de sua historicidade. [...] Ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido, de um lado, pela língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por fatos que reclamam sentidos, e também por sua memória discursiva, por um saber/poder/dever dizer, em que os fatos fazem sentido por se inscreverem em formações discursivas que representam no discurso as injunções ideológicas”.

1. Práticas educativas, seus princípios e suas contribuições para a formação do sujeito-criança leitor

Crianças pequenas, quando em contato constante e prazeroso com os livros, podem assimilar práticas leitoras com facilidade (BIBIAN, 2012, p. 222).

A leitura e o ato de contar histórias constituem em práticas educativas que contribuem significativamente para a formação e a constituição do sujeito-criança leitor. Ler vai além, como já dissemos, de decodificar o sentido literal das palavras, ler faz parte de um processo interpretativo a partir de tudo que se encontra no texto, desde a escrita até as imagens. Tudo tem significado e um porquê e as crianças, mesmo aquelas bem pequenas, possuem a capacidade de tornarem-se leitoras.

Quando a criança ouve a leitura, a contação de histórias, lê ou conta uma história, ativa uma série de capacidades, como a memória (recorda-se de outros momentos, de histórias ouvidas ou lidas), a atenção (se a história ou o recurso utilizado para a contação da história envolve completamente, ela para ouvir, assume uma atitude de ouvinte atento), a fantasia (imagina-se parte da história contada, visitando mundos e personagens, ativando suas emoções). Isto é, o livro traz cristalizadas em si as capacidades humanas e, na atividade de contação ou leitura de histórias, a criança vivencia e ativa o uso dessas capacidades, tornando-as individuais, parte de sua humanidade (LIMA; VALIENGO, 2011, p. 56).

Conforme afirma Lima e Valiengo (2011), contar e ler histórias às crianças ativa uma infinidade de competências que vai além daquelas aprendidas no ambiente escolar, a criança enquanto sujeito histórico se sente pertencente dessa sociedade da qual faz parte. Ou seja, ela (a criança) “enquanto sujeito histórico materializa-se na reprodução/produção de narrativas em que esteja presente a construção de personagens infantis” (CARVALHO, 2011, p. 112). Essa materialização do sujeito-criança leitor cria, de acordo com Carvalho (2011, p. 112), uma “espécie de espelho em que a sua concepção de mundo é refletida. O espelho não dá somente visibilidade a essa fase da vida do leitor mirim, haja vista que através da definição do perfil de personagens adultas visualiza-se como ele se projeta para o futuro”.

Muito se fala sobre a construção do “hábito da leitura” nas crianças a partir da fase de escolarização, diferente do que observamos quando se trata das crianças bem pequenas (de 0 a 5 anos), posto que a leitura, ainda, é vista, por muitos,xbcb hh como um recurso de decodificar aquilo que está escrito. Todavia, isso compete a apenas uma modalidade do ato de ler. O que vemos acontecer é a propagação “de preocupações utilitaristas que facilitam a redução da leitura a mero exercício didático de transferência de informação” (PERROTTI, 1990, p. 15).

Outra questão levantada por Perrotti (2011, p. 21) sobre a “estimulação artificialmente induzida”, não atua de fato na constituição de sujeitos-crianças leitores, uma vez que, “os grupos infantis não se reconhecem no e através do ato de ler, sua propaganda torna-se inevitável”.

Oferecer e oportunizar momentos de leitura à criança promove a construção e a constituição desse sujeito-criança leitor. Segundo Bibian (2012, p. 219), a literatura faz-se presente em nossas vidas desde que nascemos, está nas brincadeiras populares e nas cantigas de roda, nas “rimas, ritmos o toque do corpo acompanhando a brincadeira fazem com que o bebê relacione linguagem e afeto” e isso é uma das coisas que “desperta a criança para as palavras”.

É direito de todas elas o acesso à leitura e à cultura de qualidade. Infelizmente, ainda é muito frequente a oferta de livros sem propriedade literária, sem personagens representativos e que se aproximem da realidade[1] na qual alguns grupos de crianças façam parte. Muitos desses livros que são lidos e oferecidos estão enviesados por uma ideologia hegemônica, patriarcal, moralizante e cristã.

Transformações políticas, econômicas, sociais e religiosas alteraram os costumes e surgiu a preocupação com o desenvolvimento psicológico e moral das crianças. O adulto a vê como um ser imperfeito e frágil. A educação da infância tem por objetivos resguardar a inocência e abolir a ignorância e a irracionalidade. Aí entra a literatura infantil, como instrumento para moldar a criança – ser inocente, dependente, incapaz e assexuado – a fim de torná-la um adulto íntegro e dentro dos padrões de moralidade instituídos (BIBIAN, 2012, p. 216).

Precisamos refletir sobre o ato de ler livros, mas também saber fazer escolhas que possam acolher todas as crianças em qualquer tipo de infância[2]. Construir critérios para que essas seleções sejam feitas, uma vez que, a criança também é sujeito produtora de cultura, ela é ser pensante capaz de apreender os saberes e ressignificá-los, ela não uma folha em branco esperando um adulto para desenhar os seus passos.

A formação de um quadro vivo de leitores não se dá no vazio ou apenas no acaso. O gesto aparentemente banal e corriqueiro de abrir as páginas de uma publicação qualquer está mediado por complexa trama de relações que, se escapa ao leitor no momento em que se depara com os códigos, nem por isso deixa de ser concreta e atuante. Na realidade, a leitura não é um ato natural, mas cultural e historicamente demarcado (PERROTTI, 1990, p. 63).

Ler, como diz Perrotti (1990), não é uma prática inata, ao contrário, ela é apreendida a partir do meio histórico e social em que vivemos. Por isso, a leitura pode proporcionar o desprendimento daquilo que é imposto. Ler é um ato de resistência e direito de todos, e a escola é um dos espaços, neste caso, institucionalizado, que pode assegurar que isso ocorra por meio da figura do professor, que mediará essa apreensão.

[...] os momentos de leitura da criança, do professor e a contação de histórias, assim como outras questões que permeiam a Educação Infantil, requerem atenção e compreensão de todos os sujeitos da escola. O trabalho docente, desenvolvido a partir de um referencial teórico que norteie sua prática pedagógica, possibilita que esses profissionais sejam leitores efetivos, conhecedores de estratégias e do processo de desenvolvimento infantil (SAMPAIO et al., 2015, p. 7).

É preciso que o professor, enquanto mediador, seja também um leitor efetivo para que essa prática aconteça de modo assertiva. O que percebemos é que a escola, aos poucos, vai se tornando o espaço onde ocorre a promoção da leitura.

O leitor infantil, como se viu, é alvo de um processo de mediação interna, quando se estabelece, no ato de ler, a relação narrador/matéria narrada/leitor. Além disso, convive com a presença constante do adulto. Afinal, esse é o responsável por todas as etapas no processo de produção da leitura narrativa literária infantil, o que reforça o caráter assimétrico dessa relação. Em vista disso, a recepção literária a que está exposto o infante passa por o crivo de um “primeiro narrador”, haja vista que a seleção realizada nas diversas instâncias de mediação e aquela que apresenta maior visibilidade é a da escola. Os pais e, principalmente, os professores interferem nesse processo à medida que são eles os responsáveis pela escolha dos títulos disponíveis no mercado livreiro ou no acervo da escola, que chegam até as mãos dos pequenos leitores. Um exemplo evidente dessa interferência verifica-se na imposição de uma relação dos livros que devem ser adquiridos e lidos no decorrer do ano letivo, como ocorre, em geral, na escola privada. Ou, então, isso acontece por meio dos livros que o professor consegue levar até a sala de aula para a leitura, como se observou na escola pública, já que não há, em virtude das condições sociais das famílias, a possibilidade de se exigir sua aquisição (CARVALHO, 2011, p. 97).

Em vista disso, a seguir, veremos como práticas de leitura com crianças bem pequenas podem ser promovidas e como tais recursos podem ser estendidos às famílias, pois “é através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica” (ABRAMOVICH, 2002, p. 16)

2. Quem conta um conto, cria uma nova história: práticas de leitura avant la lettre

Em 2019, desenvolvi, na escola de educação infantil em que atuo, um projeto de leitura chamado “Quem conta um conto, cria uma nova história”. A proposta consistia em cada criança levar para casa uma maleta contendo os seguintes materiais: o livro “O homem que amava caixas” de Stephen Michael; um caderno grande de desenho; tinta guache de cores variadas; pincel; uma caixa de giz de cera (gizão); lápis grafite; borracha; um estojo com lápis de cor e canetinhas coloridas. Também havia uma carta com as orientações e as regras de bom uso, uma vez que, a maleta era de utilização coletiva e cada criança passava uma semana com ela em casa.

A ideia surgiu pela vontade das crianças em levarem os livros de histórias que contava na escola para a casa, aos poucos, fomos construindo a maleta. Tais materiais foram selecionados com a ajuda das crianças, elas foram dizendo o que seria essencial ter dentro da maleta para que elas pudessem usar, visto que, muitas delas não possuíam esses recursos em casa. Para estimular o cuidado com a maleta do projeto, em roda de conversa, expliquei como funcionaria, que apenas um por vez poderia levá-la para casa e que a escolha seria feita por sorteio. Como se tratava de crianças bem pequenas, que não possuíam o domínio do mundo letrado, ou seja, não sabiam ler e escrever, imprimi uma foto com o rosto de cada uma com seu respectivo nome. Todas as imagens foram colocadas dobradas em uma lata e, toda sexta-feira, fazíamos um sorteio ao final do dia. Com as famílias, foi realizada uma reunião antes do início do projeto, na qual expliquei como aconteceria, qual era o objetivo da proposta e a necessidade do zelo porque seria um material utilizado por todos da sala.

O critério da escolha pelo livro “O homem que amava caixas” de Stephen Michael não foi aleatório, ele foi selecionado por já termos lido e trabalhado na escola e as crianças adorarem. É um livro com frases curtas e simples, mas muito significativo. Ele estimula a imaginação, a lidar com os sentimentos e as emoções. Sempre brincávamos com objetos não estruturados e “O homem que amava caixas” despertou nas crianças uma vontade de inventar brinquedos com caixas.

No caderno de desenho que compunha a maleta havia um pedido para as famílias relatarem como tinha sido aquele momento de interação com o/a seu/sua filho/a. Também era dada a liberdade para criarem juntamente com a criança e retratarem algo que havia chamado a atenção no livro e, para finalizar, foi pedido para que as famílias brincassem e criassem brincadeiras e brinquedos com caixas. Em nossa sala de aula, havia à disposição caixas de variados tamanhos, formatos, cores e materiais que poderiam ser utilizadas no projeto. E, após todas essas ressalvas, com a ansiedade das crianças a mil, o projeto “Quem conta um conto, cria uma nova história”[3] começou. O sorteio aconteceu, a expectativa[4] era enorme tanto da criança que levou a maleta para casa quanto das outras que esperavam a semana passar para saberem o que iria acontecer.

O primeiro retorno aconteceu, a criança chegou muito feliz contando para os colegas o que havia feito e como tinha acontecido. Fizemos uma roda de conversa para que ela pudesse explicar como tinha sido aquela vivência. Ele recontou a história para todos da sala, mostrou o desenho que fizeram e o brinquedo que haviam construído juntos, um carro azul. Como podemos ler, abaixo, no relato da família[5]:

Numa noite muito linda, mamãe, papai, Yasmin e Arthur se reuniram na sala de casa e sentados ao chão ouviram a mamãe contar a bonita história “O homem que amava caixas”. Durante a leitura o Arthur ficou muito atento e participativo. O que ele mais gostou foi do castelo de caixas. É sempre engraçado vê-lo conversando. É sempre um bom momento poder reunir a família para interagir nas atividades escolares. Bem motivante!”.

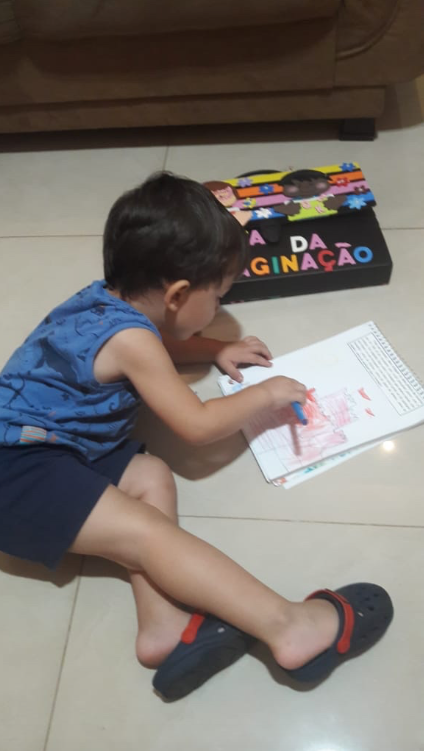

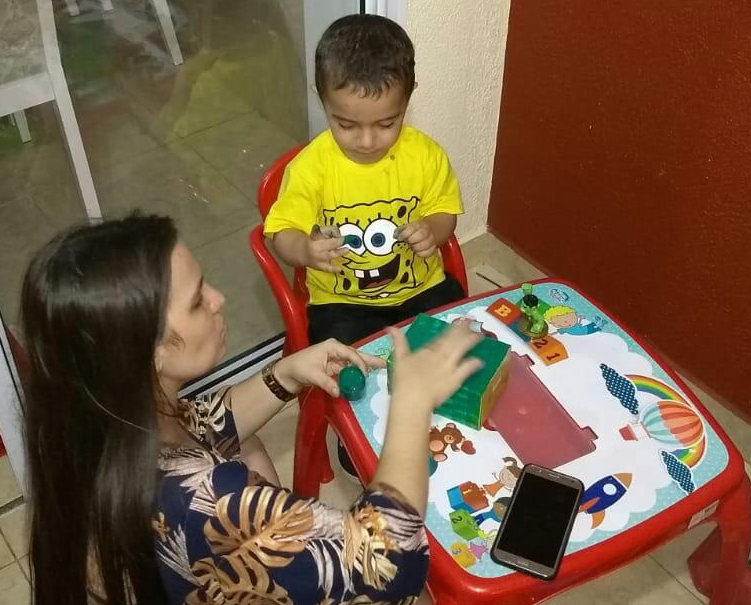

Além do relato, a família fez um desenho, brincaram de castelo e construíram um carro juntos. Como podemos ver nas imagens abaixo:

Podemos observar no relato escrito pela mãe da criança que ela possui um conhecimento literário, que tem contato com livros, pois ela inicia sua escrita com o enunciado “Numa noite muito linda...” e narra os acontecimentos. Tal formulação é um elemento característico dos contos, na qual as narrativas acontecem em um determinado período do tempo, neste caso, “numa noite muito linda”. As personagens são definidas e reais (“mamãe, papai, Yasmin e Arthur”). O sujeito que descreve a situação narra a história ao mesmo tempo em que participa da ação (“mamãe, papai, Yasmin e Arthur se reuniram na sala de casa e sentados ao chão ouviram a mamãe contar a bonita história”). O espaço do acontecimento está bem demarcado, a ação acontece na “sala de casa”. A descrição tem um enredo (“Durante a leitura o Arthur ficou muito atento e participativo. O que ele mais gostou foi do castelo de caixas”).

Os contos de fadas, os mais contados para os pequenos, já foram acusados de inadequados para crianças por causa de sua violência (envenenamentos, mortes, mutilações) e pelo fato de que alguns obstáculos não são enfrentados pelo herói e acabam sendo resolvidos através da magia. No entanto, hoje já se sabe que o conto de fadas toca de modo muito profundo as crianças. Fala do medo da separação e da morte, das ambições, traições, amor e ódio. O conto é um convite para a criança encarar as dificuldades da vida, levando-a à autonomia e ao crescimento (por isso o “tornar-se rei”, ou “casar-se”, como final). Ele não nega que as adversidades existem, e podem ser muitas e terríveis, mas propõe um final feliz para quem as enfrenta. Mesmo o mais frágil dos irmãos, como geralmente são os heróis desses contos, pode se sair bem pela coragem ou esperteza. Experimentar momentos de isolamento, incompreensão, dúvida e medo pode acontecer. Mas receber um auxílio inesperado, orientação e apoio, geralmente por ser bondoso e honesto, também pode. Mesmo que receba ajuda de mágica, o protagonista tem que merecê-la e, ainda assim, é apenas uma ajuda: a fada-madrinha de Cinderela deu o sapato, o vestido e a carruagem, mas coube à garota arriscar-se a ir ao baile escondida da madrasta, encantar o príncipe e enfrentar a todos ao se revelar a dona do sapatinho de cristal perdido (BIBIAN, 2012, p. 220-221).

Diferentemente, os outros comentários têm mais características de relato, com descrição do que foi realizado com a criança. Isso não significa, contudo, que os outros sujeitos desconheçam os gêneros literários. Um ponto que ressalta aos olhos é a formulação utilizada para iniciar a narrativa, vejamos[6] abaixo as recorrências:

- Nosso momento de leitura foi muito legal, dividimos em duas etapas.

- O momento da leitura com a criança 1 foi divertido e tranquilo, ela prestou bastante atenção na historinha e nas ilustrações.

- O momento da leitura com criança 2 foi muito interessante porque ele parava a história todo tempo para ver cada desenho.

- O momento de Leitura com a criança 3 foi maravilhoso, ela ficou atenta e interessada durante toda a história.

- Esse momento foi muito especial, pois contando a história a criança 4 participou muito, o que me surpreendeu bastante.

Observamos que a estrutura sintática para a formulação inicial manteve-se em: predicado do sujeito e nominal; verbo, complemento nominal e uso ou não de adjunto adverbial de intensidade. Não é possível aferir o porquê dessa regularidade, todavia, não podemos descartar a possibilidade de terem lido uma narrativa e tomado ela como o “exemplo” a ser seguido ou como o “jeito certo” de fazer o que havia sido pedido. Vale ressaltar que as famílias tinham acesso aos relatos das outras participantes, visto que, o registro era feito no caderno compartilhado. Além disso, havia duas mães de crianças da turma que são professoras e, aleatoriamente, foram umas das primeiras participantes do projeto “Quem conta um conto, cria uma nova história”. E isso pode ter provocado essa mesma estrutura sintática na formulação dos relatos, visto que, o fato de professoras estarem participando torna-se um exemplo de autoridade, produzindo o efeito de sentido daquele que deve ser seguido. Nessa regularidade, notamos comumente o uso de adjetivos positivos para falarem sobre a experiência de leitura, tais como: maravilhoso, interessante, motivante, especial, divertido e tranquilo, não vejo a hora de repetir esse momento maravilho, essas histórias ficam na memória entre outros.

Outro ponto que foi possível perceber, diz-se do protagonismo da criança, nos excertos abaixo, os relatos descrevem como aconteceu essa participação na criação do brinquedo, que foi fruto de um trabalho coletivo, mostrado por meio do uso da primeira pessoa no plural (“montamos”, “começamos”) ou de forma mais explícita (“cada um contribuiu”).

Nosso momento de leitura foi muito legal, dividimos em duas etapas. Na primeira etapa contamos a história e construímos um brinquedo com a caixa de papelão e na segunda recontamos a história para ilustrá-la.

Ele ficou muito entusiasmado, tanto que nos sugeriu o que fazer com a caixa: montamos seu personagem preferido “Hulk”.

Tiramos muito proveito desta atividade, pois nos proporcionou um momento lúdico e educativo (grifos meu).

O momento de leitura com a criança 3 foi muito divertido, a cada parte da história contada ela questionava, fazia perguntas, prestava bastante atenção. Logo em seguida começamos a pintar uma caixa, com a ajuda da Manu, escolhemos fazer um aquário no papelão, por ela gostar de peixes e possuir um. Momento muito legal e educativo, adoramos (grifos meu).

O momento de Leitura com a criança 4 foi maravilhoso, ela ficou atenta e interessada durante toda a história. Durante a pintura da caixa ela lembrou do “homem” da história. Foi um momento muito gostoso em família, cada um contribuiu com uma parte na confecção do brinquedo, ela se sujou toda de tinta e foi a maior diversão (grifos meu).

O exercício da leitura, como dissemos em outros momentos, estimula e desenvolve a parte emocional das crianças, como podemos ver no relato a demonstração de empatia por parte da criança em relação à personagem do livro:

O momento da leitura com a criança 1 foi divertido e tranquilo, ela prestou bastante atenção na historinha e nas ilustrações.

Rio [sic] muito e fez cara de triste na parte das caixas molhadas pela chuva, fez interpretações e comentários, um desses foi ‘tadinho do filhinho do homem, mamãe!’.

Depois ela contou a versão dela da historinha.

De modo geral, todos os responsáveis relataram (alguns com surpresa) o interesse da criança pela leitura, por ouvirem a história atentamente, com os comentários que faziam, com as perguntas que realizavam:

- “porque ele parava a história todo tempo para ver cada desenho. Percebi que ele é detalhista queria saber se o menino ia cair do castelo e adorou a pipas as montanhas. Adorei cada momento com ele perguntando”.

- “Esse momento foi muito especial, pois contando a história a criança 5 participou muito, o que me surpreendeu bastante. Desde a primeira página até a última ela repetia tudo o que eu falava. Foi um momento maravilhoso, engraçado também porque ela fazia várias mímicas rsrsrs!!”

A falta de interesse pela história também apareceu, pois “ele prestou bastante atenção nas imagens mas nem tanto na história em si. Mas na hora de desenhar e de fazer a caixa ele mostrou bastante interesse”. Contudo, a criança demonstrou interesse pela leitura das imagens do livro, uma vez que, a ilustração também faz parte do texto e também produz significados, pois a

imagem sempre se constituiu em uma forma de o homem expressar seus pensamentos. Durante toda a história da humanidade, o homem utilizou imagens para registrar e representar os fenômenos visuais. Ele aprendeu a pensar com as imagens e a perceber o mundo pela visualidade (FÉRNANDEZ; SANTOS, s/d, p, 1).

Também apareceu o uso no diminutivo do termo “história” (“Depois ela contou a versão dela da historinha”), é perceptível, neste caso, que a responsável pela criança não o fez de forma pejorativa, mas acaba produzindo o efeito de que a história é inferior. Essa é uma recorrência comum entre os familiares e, por vezes, em instituições de educação infantil, o uso das palavras no diminutivo com vozes infatilizadas para travar um diálogo com as crianças. Durante muito tempo usava-se o “adjetivo infantil na literatura como forma restritiva. Existiria uma literatura adulta, essa sim valorizada, e outra menor, a infantil” (BIBIAN, 2012, p. 215).

Na Educação Infantil, a “hora do conto” está muito presente. O ato de sentar com uma criança e contar uma história remonta à própria história da humanidade. O que tem em Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, que faz sentido para pessoas de épocas, sociedades e idades diferentes? O que soa familiar nela, independente da cultura? Medo, ousadia, raiva, amor, abandono e todas as questões com as quais os seres humanos se debatem desde sempre (BIBIAN, 2021, p. 219-220).

De modo geral, essa experiência promoveu o aumento do interesse pela leitura não somente pelas crianças, mas também pelas famílias que perguntavam se eu poderia emprestar outro livro e quando o filho iria levar a maleta novamente para casa. Entretanto, não tivemos o retorno de uma família, a página em branco não está ausente de significado, ao contrário, esse “silêncio não é vazio, ou sem sentido; ao contrário, ele é o indício de uma instância significativa” (ORLANDI, 2007, p. 68), pois ele está entre as palavras, principalmente, atravessando-as de novas significações. Por isso, o silêncio produz efeitos de sentido diversos. Logo, ele não pode ser tomado como o ‘vazio’ – a falta da linguagem e/ou da comunicação, ou seja, da não realização da proposta, mas como o horizonte. Dessa maneira, esse silêncio é a própria condição de produção de sentido, isto é, ele aparece como um lugar ou um espaço que permite à linguagem significar.

Com efeito, “o silêncio torna presente não só a iminência do não-dito que se pode dizer, mas o indizível da presença: do sujeito e do sentido” (ORLANDI, 2007, p. 70). Perante essa teoria, o silêncio se caracteriza pela presença e não pelo seu distanciamento como se acreditava. Tem-se então, uma “busca [pela] completude da linguagem – o que implicaria a ausência do silêncio – leva à falta de sentido pelo muito cheio, mesmo se, do ponto de vista estritamente sintático, há gramaticalidade” (ORLANDI, 2007, p. 69). O silêncio ou a ausência, desse modo, é inerente às práticas discursivas. Nesse sentido, a produção do silêncio não deve ser compreendida unicamente como a falta do dizer ou a não realização da proposta, mas também em sua relação com a materialidade histórica.

Enfim, como já foi mencionado, o projeto teve resultados positivos ao explicitar o quão importante é a leitura na formação do sujeito-criança leitor. Ao longo desse trabalho, o que pudemos constatar é que mesmo se tratando de crianças bem pequenas, cada uma ao seu modo, mostrou-me como elas liam o livro, elas já tinham se tornado crianças leitoras.

[1] Segundo Carvalho (2011, p. 132-133), a “escola pode ser responsabilizada por ser, principalmente para as crianças de classe social desfavorecida, a única referência em termos da leitura literária, visto que na presente pesquisa a citada da classe reproduziu, na sua totalidade, histórias que faziam parte do acervo que circulava na sala de aula por iniciativa da professora-regente. Evidencia-se, portanto, a influência da escola também na aquisição de um modelo de conduta, o qual pode ser vislumbrado nas histórias lidas. [...] Percebeu-se, ainda, que a escola pode assumir maior ou menor papel na formação do leitor infantil. A resposta dada pelos alunos do grupo social desprivilegiado revela que eles sabem que o mundo valorizado é o que a escola propaga, logo, as imagens reproduzidas nas histórias são aquelas que refletem a vida de acordo com o modelo sedimentado nas histórias infantis, as quais são escolhidas pela escola. Além disso, a reação dessas crianças está relacionada também ao ambiente da pesquisa, o que permite afirmar que elas quiseram satisfazer as expectativas do pesquisador a partir do horizonte de leitura oferecido pelo sistema de ensino, já que não acrescentam aos textos elementos de seu universo social, visto que não são valorizados por essa instituição”. Vale ressaltar que esta citação diz respeito a uma pesquisa feita por Carvalho, com grupos infantis de distintas classes sociais. Apesar disso, é possível perceber que essa questão das classes sociais influencia na transposição e reprodução de histórias pelas crianças e também pela sua família. No decorrer do texto, essa questão da diferença de classe é pode ser percebida quando algumas famílias reproduzem a mesma estrutura sintática para escrever o relato, como se houvesse uma forma correta. Cabe salientar, que nesse grupo há dois alunos cujas mães também são professoras e, coincidentemente, foram umas das primeiras a participarem do projeto “Quem conta um conto, cria uma nova história”.

[2] Segundo Bibian (2012, p. 236), “as concepções de infância e educação determinam a escolha do livro, como, onde e por que será lido”.

[3] O projeto foi realizado com uma turma de 9 crianças, todas levaram a maleta para casa e apenas uma família não participou do projeto. A maleta foi entregue à família, que ficou um pouco mais que o tempo previsto e entregou sem ter realizado a proposta (relato e criação de brinquedo/brincadeira com caixas). Contudo, não é possível precisar se foi feita ou não a leitura do livro para a criança, posto que não houve o registro.

[4] Confesso que não apenas as crianças ficaram ansiosas, mas eu também fiquei, inicialmente, achei o projeto trabalhoso para as famílias, mas aos poucos, com os retornos, fui surpreendida positivamente. Cada vez que uma criança chegava na sala com sua criação, meus olhos se enchiam de lágrimas de alegria e de orgulho.

[5] Esta é apenas uma amostra das devolutivas do projeto.

[6] O nome de algumas crianças foram preservadas. Apenas serão expostas as imagens e os nomes das crianças que foram autorizadas pela família para a publicação neste artigo.

“Como sujeito social, a criança significa o mundo, dialogando com os elementos da cultura, apropriando-os a partir de uma lógica diferenciada – a lógica infantil. Ao longo da história da cultura ocidental, a criança foi progressivamente assumindo um lugar diferenciado do adulto e nesse processo construindo, na relação com o adulto, uma cultura infantil. Tal cultura historicamente elaborada é formada a partir de um repertório de produções culturais – jogos, brincadeiras, música, histórias que expressam a especificidade do olhar infantil, olhar este construído através do processo histórico de diferenciação do adulto” (Cristina Gouvea).

Esta pesquisa, teve como principal objetivo mostrar a importância da formação do sujeito-criança leitor desde seus primeiros anos de vida. Como já foi dito, neste artigo, trouxemos alguns recortes e amostragens de um projeto intitulado “Quem conta um conto, cria uma nova história”, que foi realizado com crianças entre 2 e 3 anos de idade e seus familiares, em uma escola de educação infantil.

Sabemos que há muitos estudos e projetos cujo objetivo é incentivar a pratica da leitura entre as crianças em início de alfabetização (ensino fundamental I), mas pouco se olha para a formação do sujeito-criança leitor avant la lettre. “Quando, pois, aas crianças contam histórias que ouvem ou leem, trazem para os seus textos as questões literárias, sociais e humanas que vivem, no ambiente familiar ou escolar” (CARVALHO, 2011, p. 133).

Como vimos no decorrer deste texto, a leitura proporciona muitos benefícios. Ora, se ela promove tantos desenvolvimentos por que será que ainda não há preocupação e nem investimento para com os pequenos leitores? Por que será que essa inquietude acerca da formação do leitor só vem à tona nos primeiros anos do ensino fundamental? Tais questionamentos suscitam várias respostas, todavia, neste trabalho, preocupamo-nos em refletir a formação do pequeno leitor a partir de práticas desenvolvidas com as crianças e suas famílias, mostrando o quão importante é o ato de ler, enquanto resistência e liberdade. Nesse sentido, faz-se necessário “estar cada vez mais consciente e envolvido com as questões da leitura literária das crianças e de sua inserção no projeto político-pedagógico da escola, sabendo que isso se reflete na sociedade como um todo” (BIBIAN, 2012, p. 236).

Cabe salientar que o hábito de “contar e ler histórias nos primeiros anos de escola é importantíssimo para o desenvolvimento do vocabulário e mais importante ainda para a motivação da leitura” e da formação de um sujeito-criança leitor (BAMBERGER, 2002, p. 24).

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil: gostosuras e bobices. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2002/2009.

BAMBERGER, R. Como incentivar o hábito de leitura. 7. ed. São Paulo: Editora Ática, 2002.

BIBIAN, S. Literatura Infantil: reflexões e provocações. In: Borba, A.; Colinvaux, D. (Orgs.) Educação Infantil: participação, autoria e aprendizagem. São Paulo: Editora do Brasil, 2012, v. 01, p. 215-236.

CHARTIER, R. A aventura do livro. Do leitor ao navegador. São Paulo: Editora Unesp, 1999.

CARVALHO, D. B. A. de. As crianças contam as histórias: os horizontes dos leitores de diferentes classes sociais. Teresina: EDUFPI, 2011.

FÉRNADEZ, K. de F. S.; SANTOS, L. S. dos. A formação do leitor pela leitura imagética do texto literário. Disponível em: file:///Users/deniseleppos/Downloads/1525-2685-2-PB.pdf. Acesso em: 30 de agosto de 2021.

JOLIBERT, J. Formando crianças leitoras. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

LIMA, E. A. de; VALIENGO, A. Literatura infantil e caixas que contam histórias: encantamentos e envolvimentos. In: CHAVES, M. (Org.). Práticas pedagógicas e literatura infantil. Maringá: Eduem, 2011. p. 55-67.

ORLANDI, E. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 8. ed. Campinas: Pontes, 2009.

PERROTTI, E. Confinamento cultural, infância e leitura. v. 38. São Paulo: Summus, 1990.

SAMPAIO, M.; LIMA, E. A. de; ELIEUZA APARECIDA DE LIMA; PRIETO, M. N; MARCO, M. T. de; VALIENGO, A. Práticas educativas na educação infantil: aspectos de pesquisa sobre as atividades de leitura e de contação de histórias. In.: I Encontro sobre Currículo II Encontro de Educação Infantil. 2015. Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/iencontrosobrecurriculoiiencontrodeeducacaoinfantil/praticas-educativas-na-educacao-infantil-_-sampaio.pdf. Acesso em: 30 de agosto de 2021.