INTRODUÇÃO

Com o advento da pandemia e a necessidade de isolamento social, os diferentes setores da sociedade vêm passando por uma reconfiguração e com a educação não foi diferente. As escolas, independente das suas concepções pedagógicas, se viram diante da necessidade de preservação da vida e assim algumas estratégias de ensino foram adotadas para não paralisar totalmente o ano letivo.

As instituições, incluindo as de educação infantil, lançaram mão do uso de plataformas, criação de grupos de WhatsApp e uso de outras ferramentas para garantir a realização de atividades por parte das crianças. O diferencial neste segmento está na necessidade de os pais/responsáveis acompanharem essas tarefas, já que sem tal apoio seria impossível a sua efetivação.

As mudanças repentinas no fazer pedagógico das instituições escolares fizeram emergir um movimento, sobretudo por parte da mídia, de denominar as práticas emergenciais de ensino de educação a distância, quando o CNE – Conselho Nacional de Educação -, em seu parecer de número 05, utilizou o termo “atividades não presenciais” e as designou como sendo “aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino com os estudantes quando não for possível a presença física destes no ambiente escolar” (BRASIL, 2020).

No que concerne ao campo, cabe esclarecer a necessidade de distinção entre educação a distância (EAD) e o que vem sendo praticado nas escolas, a educação ou ensino remoto. Embora ambos envolvam o uso da tecnologia na mediação da aprendizagem, a EAD não é uma estratégia emergencial e sim uma modalidade de ensino, legalmente reconhecida a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, resultado, ainda, de toda uma logística pensada e planejada para cursos nesse modelo, a qual vai desde a criação de uma plataforma acessível, que funcione como uma sala de aula virtual, até a existência de um grupo de profissionais qualificados para atuar nessa modalidade educacional.

Em contrapartida, o ensino remoto não é uma modalidade de ensino, mas um modelo adotado emergencialmente, reflexo das mudanças repentinas no fazer pedagógico das instituições escolares face ao novo coronavírus. De acordo com o CNE – Conselho Nacional de Educação, em seu parecer de número 05, trata-se de “atividades não presenciais” que são “aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino com os estudantes quando não for possível a presença física destes no ambiente escolar” (BRASIL, 2020).

Desse modo, Oliveira (2020) complementa a discussão, trazendo a ideia de que não se pode denominar a nova estrutura de ensino como educação a distância, justificando o uso da tecnologia, como o vídeo gravado pelo celular e transmitido aos alunos. Para autora, não se faz EAD com “improviso de professores e transposição de conteúdo que seria dado presencialmente (sem adaptação de linguagem, tempos e recursos) para o aluno que agora está à distância” (2020, p.02).

No entanto, para além dos conceitos e terminologias que perpassam a discussão entre EAD e Educação Remota, há outro aspecto preocupante neste debate: a aprendizagem das crianças da pré-escola durante o ensino remoto, sobretudo quando se entende que a educação infantil prima pelo desenvolvimento dos pequenos em diferentes aspectos, entre eles os sociais, cognitivos, psicológicos e emocionais.

Nesse contexto, é nosso interesse refletir sobre esses diversos aspectos de desenvolvimento a partir de uma educação vinculada ao sociointeracionismo (VIGOTSKI, 2009) (1) o qual aponta para a ocorrência de aprendizagem e desenvolvimento face às interações que as crianças estabelecem, sejam elas com adultos, no contexto institucional da escola, ou com outras crianças, seus pares.

A partir desse entendimento e considerando a situação que estamos vivendo, a presente investigação objetivou discutir as implicações da educação remota na pré-escola, trazendo a percepção de dois grupos: pais/responsáveis de crianças matriculadas em turmas dessa etapa da educação básica e professores que participaram de atividades remotas em turmas de educação infantil durante o período de isolamento social.

Para tanto, por meio das pesquisas bibliográfica e de campo, esta investigação se desenvolveu da seguinte maneira: buscou-se a contextualização histórica da educação infantil, incluindo-se a transição do assistencialismo para caráter educacional e os princípios desta etapa. Na sequência, debateu-se o papel da socialização na pré-escola, trazendo a concepção vigotskiana de educação sociointeracionista, com enfoque nas interações como momentos de aprendizagem e desenvolvimento. Seguiu tecendo reflexões sobre a educação remota nos espaços educativos, levantando questionamentos urgentes e necessários acerca deste momento, sobretudo diante das proposições trazidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI, 2009), no que tange às práticas pedagógicas desenvolvidas para e com crianças menores de 06 anos.

E, por fim, trouxemos as questões levantadas pelos sujeitos de pesquisa retratando as suas percepções em relação ao momento da educação remota no contexto da aprendizagem e desenvolvimento das crianças da pré-escola.

Metodologia

Considerando que a presente investigação fomenta reflexões acerca do ensino remoto e suas implicações para o campo da educação infantil, buscou-se desenvolver uma pesquisa de abordagem qualitativa, com uma base bibliográfica e uma pesquisa de campo.

Nessa perspectiva, os sujeitos da pesquisa foram dois grupos. O primeiro deles foi composto por dez (10) pais/responsáveis de crianças matriculadas na pré-escola e que tinham realizado atividades remotas ao longo desse período de pandemia. O segundo se constituiu de quatorze (14) professores da rede pública e/ou privada, atuantes nessa mesma etapa da educação, os quais tenham vivenciado ou ainda estejam vivenciando essa mesma experiência com suas turmas.

Como instrumento de pesquisa, utilizaram-se dois questionários construídos no Google Docs, sendo um para o grupo de pais/responsáveis e o outro para o de docentes, considerando que estes sujeitos apresentam perspectivas e papéis diferenciados no que concerne à aprendizagem das crianças. Os questionários constituíram-se por onze perguntas, sendo seis objetivas e cinco discursivas. Com tal instrumento, buscou-se compreender a percepção dos respondentes quanto às implicações da educação remota para o campo da educação infantil (pré-escola).

Cabe mencionar que todos os participantes preencheram o termo de autorização para realização da pesquisa, o qual foi lhes foi encaminhado por endereço eletrônico, tornando possível a divulgação dos resultados desse estudo. Não houve submissão do estudo a nenhum comitê de ética.

Os dados que emergiram das respostas aos questionários foram organizados de modo que passaram a constituir o corpus da pesquisa e complementaram o diálogo com os autores e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009), no que concerne à valorização do espaço escolar e dos saberes e práticas cotidianas ali compartilhadas.

3. Educação Infantil: Contextualização Histórica e Princípios

A Constituição de 1988 trouxe um novo momento para a educação das crianças menores de 06 anos, a qual precisou superar o caráter assistencialista, até então uma realidade para esse público. Nesse contexto, a criança passou a ter direitos educacionais, configurando-se assim o direito à educação infantil, o que mais tarde seria reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96). A partir desse momento, a educação infantil se tornou um direito da criança pequena, dever do Estado e facultativa à família.

Ainda nesse contexto de fortalecimento do caráter educativo para as crianças pequenas, cabem reflexões a respeito de outros dois importantes preceitos legais: o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96).

Em relação ao primeiro documento mencionado, cabe destacar que faz referência a um conjunto de normas jurídico-legais que visam a auxiliar os sujeitos envolvidos no processo educativo em suas atividades do cotidiano junto às crianças e adolescentes. Assim, por incorporar os princípios da Constituição Federal de 1988 e das Declarações dos Direitos Humanos (2),

busca garantir e defender todo e qualquer direito, ressaltando a importância de um desenvolvimento material e cultural digno, para as crianças e para os adolescentes, ao mesmo tempo em que condena e pune todo e qualquer ato que promova a intolerância, a violência, seja emocional ou física, sobre estes. (ARAÚJO & REIS, 2010 apud REYNOZO, 2019)

No ano de 1996, surge outro documento relevante para a discussão: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96). Por meio dela, a educação infantil passou a fazer parte da primeira etapa da Educação Básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos (3), em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.

Mais recentemente, destaca-se, no ano de 2009, a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, que estende a educação obrigatória para a faixa etária de 4 a 17 anos, ficando estabelecida a obrigatoriedade da Educação Infantil em conjunto com o Ensino Fundamental e o Ensino Médio (e suas modalidades concernentes). De acordo com Nunes (2011), a educação infantil tem sido alvo de muitas preocupações por parte dos educadores, uma vez que, embora aponte para a inclusão de uma parcela até então sem acesso a essa etapa de formação, tal obrigatoriedade traz em si o pensar sobre suas especificidades, organização curricular, práticas educativas, além da necessária formação dos professores (NUNES, 2011).

A contextualização histórica discorrida até aqui já possibilita a percepção de que a institucionalização da educação infantil é uma conquista recente que, nos últimos anos, apesar de alguns entraves, vem superando o assistencialismo que marcou o início do atendimento às crianças menores de 06 anos. Contudo, é importante destacar que a manutenção desse viés educativo nas práticas pedagógicas que perpassam esta etapa requer trazer reflexões acerca das suas propostas, fundamentos e princípios.

4. Revisitando a Primeira Etapa da Educação Básica

A educação infantil, conforme aqui já apresentado, passa a fazer parte da Educação Básica por meio da LDB 9.394/96 e, portanto, como as demais etapas, vem exigir a elaboração de um currículo que pense e compreenda as necessidades da criança sob a perspectiva educativa, contemplando o seu desenvolvimento físico, psicológico, social e cognitivo.

Para tanto, refletir sobre o sentido da educação infantil e as formas de organizar os saberes que serão compartilhados e desenvolvidos requer, em um primeiro momento, deixar claro sob qual perspectiva se enxerga as crianças e quem são elas nesse universo social e institucional. Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), a criança é vista como

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos. (DCNEI, 2009, p. 12)

Sob o olhar das diretrizes é que se deve pensar o campo da educação infantil e assim planejar práticas cotidianas que valorizem os aspectos preconizados pelas DCNEI (BRASIL, 2009), levando sempre em consideração que as crianças necessitam vivenciar diferentes experiências coletivas e individuais, as quais lhes oportunizem brincar, fantasiar, experimentar, narrar e questionar na busca da construção de sentidos sobre si mesmas e sobre o mundo.

Oliveira (2011) convida todos os educadores a pensar em uma organização curricular que possa se “vincular à realidade cotidiana da criança, bem como à realidade social mais ampla” (OLIVEIRA, 2011, p. 183). Com isso, percebe-se que repensar o currículo implica atender aos interesses e necessidades dos pequenos, apontando para uma construção que envolva todos os sujeitos inseridos no ambiente escolar, configurando-se, dessa maneira, uma construção coletiva. Nesse viés, a autora aponta que o currículo

[...] não deve ser entendido como um plano individual predeterminado. É um projeto coletivo, uma obra aberta, criativa e apropriada para “aqui e agora” de cada situação educativa. Ocorre com base na análise dessa situação, no estabelecimento de metas e de prioridades, no levantamento de recursos, na definição de etapas e atividades básicas, na reconstrução do projetado na interação (inter‐ação) com as crianças, na verificação de aspectos do seu comportamento que se vão modificando no decorrer do processo. Envolve sensibilidade e uma visão de criança como alguém competente e com direitos próprios. (OLIVEIRA, 2011, p. 183)

No mesmo pensamento, a atual versão das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2009) para a Educação Infantil reforçam os princípios éticos, políticos e estéticos elaborados na versão de 1999 (BRASIL, 1999), trazendo a articulação entre os saberes próprios da vida das crianças e os saberes que compõem o patrimônio cultural da sociedade, definindo propostas e princípios que vêm consolidar a identidade desse espaço e, assim, apontam que a educação infantil consiste em

Espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. (DCNEI, 2010, p. 12)

No bojo dessa discussão – a preocupação com a organização das práticas educativas nesta etapa da educação básica – está o entendimento de que as crianças menores de seis anos também têm direito ao conhecimento desde a mais tenra idade (KRAMER, 1986) e são “parceiras privilegiadas do trabalho pedagógico e do trabalho acadêmico” (p. 80).

Com isso, afirma- se a necessidade de repensar o cotidiano do chão da escola e a sua organização não apenas porque confere aos pequenos o direito à aprendizagem, ao conhecimento, mas, sobretudo, porque se reconhece o seu papel como protagonistas de todo esse planejamento. Na lógica de Mello (2009), é urgente que os educadores invertam o olhar para os infantes, admitindo que “somos nós quem não compreendemos a língua das crianças” (p.81) e, nesse sentido, os docentes necessitam de uma maior proximidade, “se possível, ouvindo, lendo, vendo as palavras e imagens que essa criança não cessa de tentar nos dizer e, no mesmo ato, buscar ver de modo lúcido nossos próprios processos de pensamento” (p. 81).

Na mesma direção, apontam os estudos de Edwards et. al (1999) e sua preocupação com as necessidades e potencialidades das crianças pequenas em ambientes de educação infantil. Para os autores, é importante defender o direito de escuta e participação nos processos educativos do qual fazem parte, levando em consideração os seus sentimentos, vontades e perspectivas.

5. A Socialização das Crianças e a Educação Infantil: Caminhando Juntas

No momento anterior, a pesquisa trouxe, mesmo que de forma sucinta, o processo pelo qual a educação infantil passou no que concerne à migração do caráter assistencial para o educacional, apresentando a necessidade de organização dos saberes que seriam a partir de então compartilhados neste espaço, partindo da concepção de criança presente nas DCNEI (BRASIL, 2009).

Compreendida essa dinâmica e com o entendimento de que o pensar práticas na educação infantil requer admitir que as crianças devem se desenvolver em seus diferentes aspectos, o próximo passo é compreender o papel do outro no processo que envolve todo o ensinar/aprender/compartilhar.

Nessa lógica, concebemos o processo de conhecimento infantil sob a ótica da teoria sociointeracionista, que tem como principal representante o Vigotski (2009). Nesse contexto, o conhecimento (formação dos conceitos) é construído por intermédio da interação que os sujeitos estabelecem com o meio sociocultural, de modo que sua ampliação e modificação ocorrem no próprio processo de seu acontecimento (REYNOZO, 2019).

Dito de outro modo, os pequenos aprendem quando em interação com o outro, seja ele adulto ou outra criança. A aprendizagem e o desenvolvimento se dão por meio desse acolhimento e apoio mútuo. Nesse ponto de vista, Oliveira (2010) reconhece a essencialidade da interação social no processo de construção das funções psicológicas humanas superiores, tais como atenção, memória, percepção, imaginação, criação, capacidade de realizar operações simbólicas, contribuindo assim para o desenvolvimento de habilidades, reforçando o entendimento de que o progresso individual se dá no ambiente social e na relação uns com os outros.

Destarte, Vigotski (1991) cristaliza o entendimento do ser social e do outro como peça fundamental na aprendizagem e no desenvolvimento, formulando o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, mais tarde aperfeiçoado por Prestes (2012) e denominado Zona de Desenvolvimento Iminente. A nova denominação se dá pelo entendimento de que não se pode garantir desenvolvimento com a instrução. Ou seja, quando realizada em ação colaborativa entre os sujeitos, seja criança-adulto ou criança-criança, o que temos é uma possibilidade de aprendizagem e não uma certeza dela. Prestes (2012) traz o entendimento de que “o conceito vem revelar aquilo que a criança pode desenvolver e não significa que a criança irá obrigatoriamente desenvolver” (p. 179).

Com isso, ela corrobora com Vigotski (1991) e a sua compreensão de que o desenvolvimento não deve considerar apenas o nível atual do infante, mas, sobretudo, o potencial, já que é naquele momento que a mediação pedagógica encontra sentido. Assim, deve-se priorizar o nível de desenvolvimento potencial, considerando que se trata da capacidade do pequeno de desempenhar tarefas em pares, com ajuda de um adulto ou de outra criança que já domine a dinâmica da atividade em realização.

Dessarte, pondera-se que as tarefas que a criança consegue realizar com a ajuda de um parceiro estão no nível da ZDI (Zona de Desenvolvimento Iminente) e as demais, realizadas sem a necessidade de ajuda e/ou mediação, caracterizam-se por Zona de Desenvolvimento Atual. É justamente neste intervalo que está o momento mais importante do processo de ensino e aprendizagem, o lugar onde o educador lançará mão de toda a sua capacidade de mediar os saberes, não apenas valorizando o que a criança já traz de bagagem, mas buscando ampliar o seu repertório e a sua visão do universo como um todo.

Assim, tais conceitos apenas ressaltam a importância da interação no processo de desenvolvimento infantil, sendo a partir dela que muitos aprendizados ocorrem e justamente por isso o ensino remoto emergencial preocupa, visto que ele torna mais difícil o contato entre os pequenos e seus pares, dando-lhes menos oportunidades de interagir entre si.

6. Educação Infantil e Interações: Como se Relacionam?

Resgatando as discussões teóricas aqui levantadas, podemos dizer que é por meio das interações que as crianças produzem cultura, aprendendo e desenvolvendo as suas funções psíquicas superiores. Nesse contexto, embora o espaço educativo não seja o único lugar de produção de conhecimento, ele se configura como um importante espaço de troca, convivência e afetividade, pontos essenciais para a educação de crianças pequenas, sobretudo as menores de 06 anos.

As DCNEI (BRASIL, 2009) preveem que as instituições de educação infantil devam ter como um dos objetivos a garantia “à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças” (p.18), aspectos mais difíceis de serem proporcionados em sua completude no modelo de educação remota.

Ainda trazendo aspectos desse preceito legal, observa-se que as práticas pedagógicas na educação infantil perpassam as interações e brincadeiras, favorecendo, entre outros aspectos,

o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais; a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, possibilitam vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade. (DCNEI, 2009, p. 17-18)

Nesse contexto, é notório que os eixos interação e brincadeira serão o norte de todas as práticas pedagógicas. Mas como pensar em interações sem incluir o outro neste processo? É bem verdade que os pequenos não interagem única e exclusivamente na escola. No entanto, é sabido também que este é um espaço privilegiado e, como afirmou Oliveira (2004), alguns conceitos, como os científicos, exigem condições peculiares para sua apropriação, não sendo resultantes de qualquer tipo de interação e, portanto, a escola mais uma vez assume o seu papel responsável. De acordo com a autora,

Para que sua apropriação venha a ocorrer é imprescindível a presença de um mediador que entenda serem determinados conhecimentos necessários àqueles sujeitos, que possibilite a realização de certas atividades pelas crianças, assim como se certifique de que a elaboração entre os parceiros tenha, de fato, ocorrido. (OLIVEIRA, 2004, p. 37)

Desse modo, ainda em uma análise cuidadosa das questões que as práticas devem favorecer, é possível notar que elas se caracterizam por ações complexas que vão requerer profissionais preparados, que saibam conduzir as interações de maneira que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento infantil.

Recuperando alguns trechos das Diretrizes, percebe-se que as práticas devem promover, “a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas” e “possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade” (DCNEI, 2009, p. 17- 18). As expressões “atividades coletivas” e “com outras crianças e grupos culturais” apresentam de forma bastante clara o papel da escola e a sua responsabilidade na promoção do encontro com o outro, aspectos fundamentais na educação infantil.

A relevância desse espaço educativo também está presente nas DCNEI (BRASIL, 2009). Segundo tal preceito legal, as propostas pedagógicas deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem

O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades; os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição. (DCNEI, 2009, p.19-20)

No trecho destacado, percebemos que entre as propostas está “a promoção de interações entre as crianças da mesma faixa etária e também de diferentes faixas etárias” (DCNEI, 2009, p.19) e, além disso, “a exploração dos espaços da instituição, sejam eles externos ou internos” (DCNEI, 2009, p.20). Esses dois pontos revelam o potencial que o espaço escolar tem na aprendizagem dos menores de 06 anos, levando à interpretação de que a falta dele pode comprometer o desenvolvimento dos pequenos e os momentos de socialização e troca que nele são possíveis.

Malaguzzi (2021), professor italiano idealizador do sistema municipal de Reggio Emilia, também é um defensor da escola no contexto da educação infantil, compreendendo-a sob a perspectiva de um espaço onde a criança se desenvolve e aprende por meio de múltiplas linguagens. Segundo o autor, a escola é um lugar de alegria para as crianças, lugar que elas gostam de estar.

Nesse processo, é relevante considerar que é nesses espaços educativos que ocorrerão, durante as atividades em grupo, a contação de estória, as conversas durante a “rodinha” (4), a hora da novidade, o momento da brincadeira e das suas regras, a hora da divisão dos brinquedos, o faz-de-conta, as mudanças nos papéis que as crianças possam assumir durante as brincadeiras com os seus pares, as refeições que fazem na companhia dos amiguinhos no refeitório, o respeito às regras de convivência e tantos outros momentos proporcionados por este lugar.

Diante de todas as possibilidades de ser, estar e aprender no espaço escolar, cabe questionar a real contribuição do ensino remoto para o desenvolvimento integral das crianças em idade pré-escolar. Nessa mesma perspectiva, avança-se com a investigação no intuito de complementar as reflexões aqui levantadas, apresentando as ponderações dos grupos de pais/responsáveis e de docentes que viveram/vivem experiências com os pequenos na educação remota nessa etapa educativa.

7. A Perspectiva de Pais e Professores

Como forma de caracterizar o grupo de docentes participantes do estudo, é importante saber que todos atuaram na educação infantil neste período e quase 80% deles tem 5 anos ou mais de experiência - 14,3% tem entre 02 e 05 anos e apenas 7,1% tem menos de um ano de atuação.

Quanto à sua familiaridade com o ensino remoto, independente de ela ter sido como alunos ou professores, pouco mais de 85% informam já ter tido contato com esta forma de ensino, ao passo que 14,3% declaram não ter tido nenhuma experiência nesse sentido.

A grande maioria dos respondentes também é professor da rede pública: 85,7%, ao passo que 7,1% atua na rede privada e mais 7,1% em ambas as redes.

Quanto ao grupo de pais/responsáveis, 70% deles tinha filhos matriculados em escolas privadas e o restante, na rede pública de ensino.

Quanto aos docentes, pode-se dizer que se tem um grupo de respondentes experiente tanto quanto ao uso da tecnologia, pois a maioria já estudou e/ou trabalhou de forma remota antes, quanto em relação à atividade pedagógica na educação infantil. Isso poderia indicar que tais profissionais encontrariam certa facilidade para transitar do ensino presencial para o remoto, mas não foi o que ocorreu. Os relatos dão conta de que as dificuldades foram muitas:

“A transição do ensino presencial para o remoto foi, de certa forma, angustiante e desanimador (sic) no primeiro momento. De uma hora pra (sic) outra, me deparei com uma realidade que eu nunca havia experimentado, aliás, todos os professores de sala de aula. Transformar as relações em sala de aula (sempre cheias), conversas, risos, afetos... em encontros virtuais foi um misto de sofrimento pelo ‘desaparecimento’ da turma e alegria ao ver que alguns permaneciam conectados com a escola de forma remota.” (D, 2021)

“Um grande desafio, uma vez que nunca havia vivenciado na Educação Infantil nesse formato. O processo inicial foi bem difícil. Prender a atenção das crianças no ensino remoto foi desafiador. Outro ponto foi a questão da interação. Fundamental nesse segmento.” (I, 2021)

Dos 14 professores, apenas um respondeu que o processo foi tranquilo. Palavras como “confuso”, “complicado” e “conturbado” podem ser encontradas nas respostas, o que é um indicativo de que esses profissionais lidaram com uma série de desafios para continuar a exercer seu trabalho ao longo desse período de emergência sanitária.

A mesma dificuldade retratada pelos docentes se fez presente nas falas dos pais/ responsáveis. Quando convidados a tecer considerações quanto à transição do ensino presencial para o remoto, no início da pandemia, observou- se que 50% deles apontaram a dificuldade inicial, mas afirmaram também que logo se adaptaram à nova estrutura. Os outros 50%, por outro lado, explicitaram mais problemas com a nova configuração.

No entanto, independente de quem revelou ter se adaptado mais rapidamente ou não, todos mencionaram dificuldades que encontraram, entre elas: a ausência de didática para ensinar as atividades às crianças, o fato de os pequenos não estarem em contato diário e presencial com os colegas e com a professora, a falta do espaço físico escolar na rotina dos seus filhos, a dificuldade para a criança se concentrar a fim de acompanhar a aula na tela do computador e/ou da televisão, a ausência de interesse que a maioria demonstrou pelo formato remoto e o fato de que, como pais/responsáveis, tinham outras tarefas em suas rotinas diárias e não dispunham de tempo suficiente para se dedicar ao acompanhamento das atividades junto aos pequenos. Nos relatos abaixo, percebem-se alguns dos aspectos acima descritos:

“Muito confuso. Os pais não têm tempo para ensinar os filhos em casa. A gente trabalha. Tem a nossa rotina. (...) Eu não tinha tempo para sentar com ele e fazer as atividades que a escola mandava. Ele não queria fazer. Meu filho já é agitado e tem falta de atenção e eu não consigo prender a atenção dele com o pouco tempo que tenho. Não sou professora, né? Foi um momento muito difícil e ele não se adaptou nada”. (J, 2021)

“Na escola é mais fácil. O aproveitamento agora é bem melhor. Eu não tenho didática. A criança aprende com o que está vendo. Tá (sic) vendo o amigo da sala. Copia o que ele faz e em casa chora.” (G, 2021)

Quanto à comunicação neste período pandêmico, foi possível perceber que a maior parte dela se deu através dos apps de mensagens, como o WhatsApp. Quase 93% dos docentes relataram usar este meio para ter contato com os pais e os pequenos. Apesar disso, muitos (50%) também sinalizaram interações através de plataformas como o Google Classroom e o Microsoft Teams. Pouco mais de 14% relataram enviar tarefas também por correio eletrônico. Aqui, é importante salientar que os professores podiam marcar mais de uma resposta.

Quanto às atividades realizadas, 71,4% dos respondentes informou que o ensino remoto se constituiu de um conjunto de atividades síncronas e assíncronas. Os docentes também se manifestaram sobre a frequência com que elas eram realizadas: aulas ao vivo semanalmente com no máximo 30 minutos (35,7%), aulas ao vivo diariamente com no máximo 30 minutos (7,1%) ou aulas ao vivo diariamente com no máximo 60 minutos (7,1%). Sobre o envio das atividades, 64,3% deles informaram ser diário e 35,7%, semanal.

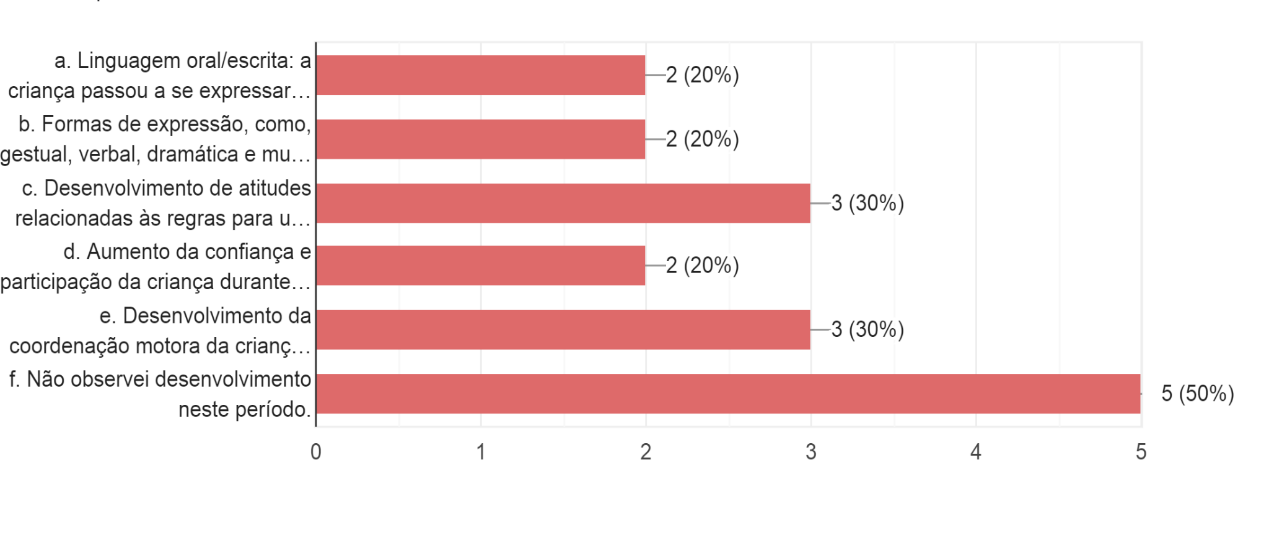

Infelizmente, apesar dos esforços para que as crianças não perdessem o vínculo com a escola, a verdade é que, a partir do que foi apontado pela maioria dos profissionais, pelo menos metade da turma não frequentou ou devolveu as atividades, conforme mostra o gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Participação das crianças nas atividades remotas

|

Fonte: (REYNOZO; FREITAS; OLIVEIRA, 2021).

Por se tratar de uma etapa da educação básica em que as crianças são ainda bem pequenas, sentiu-se a necessidade de ouvir os docentes a respeito da importância que atribuem ao envolvimento dos pais e/ou responsáveis no processo de ensino e aprendizagem delas, considerando que tal envolvimento pode resultar em um melhor aproveitamento da educação remota: unanimemente os professores afirmaram que ele é essencial.

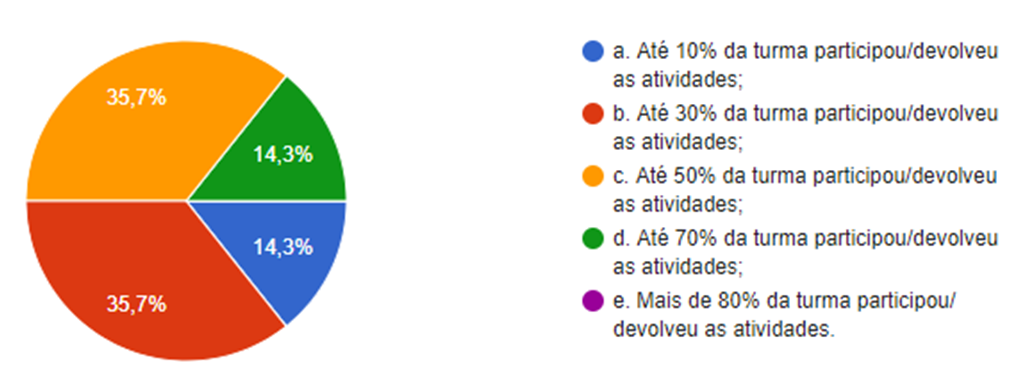

Na mesma direção, buscou-se também saber como pais/responsáveis avaliavam a frequência e a organização das atividades remotas:

Gráfico 2 – Frequência e organização das atividades remotas

|

Fonte: (REYNOZO; FREITAS; OLIVEIRA, 2021).

Ainda sobre esta questão, identificou-se que 40% dos respondentes demonstrou satisfação quanto à organização/frequência do envio/realização das atividades remotas ofertadas para as crianças, classificando-as como ótimas ou boas, enquanto o restante apresentou algum tipo de insatisfação quanto a isso, como se vê:

“Às vezes a professora passava algumas atividades que os pais não têm condições de fazer. Exemplo: crie um cenário sobre determinado tempo”. (B, 2021).

“Não conseguia prender a atenção do meu filho a aula” (H, 2021).

“Vinham muitas folhas para atividade e meu filho estava muito desmotivado e sem concentração. O meu tempo para sentar com ele era curto e sem contar que não tenho jeito para ensinar criança. Não sou professora, né? Sei que a escola tentou fazer o possível para dar continuidade às aulas, mas não funcionou muito aqui não”. (J, 2021).

Os relatos acima revelam alguma insatisfação dos pais no que tange à organização das atividades remotas. No entanto, falas como: “no colégio dos meus filhos vem td (sic) bem organizado” (I, 2021), “as atividades e o planejamento eram postados toda semana com antecedência e tinha como nos organizarmos para toda a semana” (E, 2021), “não tenho o que reclamar” (A, 2021), “tinha (sic) atividades na plataforma ou aulas ao vivo durante todo o tempo” (G, 2021), demonstram que uma parcela dos sujeitos participantes da pesquisa reconhece o esforço das escolas e professores no que concerne à organização das atividades oferecidas.

A pesquisa mostrou ainda que, na perspectiva dos seus pais/responsáveis, 40% dos pequenos não se sentiram motivados a participar das atividades remotas, ao passo que 30% revelaram que as crianças gostaram das atividades e se sentiram motivadas a realizá-las. O mesmo percentual apontou que os infantes se mostraram indiferentes.

Isso vem ao encontro dos relatos dos docentes de que grande parte das crianças não participou das atividades remotas e pode justificar, de certa forma, a falta de entrega das tarefas ou ausência aos encontros síncronos, somando-se também a outras questões, como não ter acesso à internet ou hardware (smartphone, tablet, computador, etc.), os quais eram essenciais para sua realização.

Sobre a importância da interação presencial das crianças com seus pares, observou-se que 100% dos profissionais que responderam ao questionário acreditam nisso, justificando que:

“A interação presencial é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, sobretudo o das pequenas. Sabemos que as crianças aprendem muito com a família, mas na escola a convivência propícia à socialização, a autonomia, a convivência com outros adultos e crianças, além do ensino sistematizado que desenvolve a oralidade, a psicomotricidade, entre outros benefícios.” (A, 2021)

“Sabendo que os eixos principais que norteiam o ensino na Educação Infatil (sic) são "brincadeiras e interações", é difícil pensar o ensino na Educação Infantil sem que as crianças tenham contato umas com as outras e com os adultos que compõem o ambiente escolar. Nas interações as crianças revelam seus gostos, aprendem com as outros (crianças e adultos), compartilham experiências que trazem da sua vivência com seus familiares... Além disso, as interações do professor com as crianças dão direcionamentos para a sua prática pedagógica que, dificilmente, numa aula virtual serão percebidos.” (D, 2021)

Considerando tal entendimento, se essas trocas ficaram prejudicadas em função do isolamento social, é natural que criemos a hipótese de que as crianças tenham tido o seu desenvolvimento, de certa forma, comprometido em função da ausência dessas interações. De modo a confirmar isso, perguntamos aos professores se eles tinham observado progresso nelas nesse período em que as acompanharam remotamente. Destacou-se o fato de quase 35% deles não terem percebido nenhum avanço, sobretudo porque estamos falando de uma pesquisa realizada mais de um ano depois de as aulas nesse formato terem começado.

Da mesma forma, ocorreu com a percepção dos pais/responsáveis: por unanimidade, o grupo compreendeu que a interação presencial com os colegas era importante para as crianças na faixa etária de 04 e 05 anos. De acordo com eles, tal interação tem relevância no sentido de “tornar a criança mais sociável” (B, 2021), já “que a aprendizagem sob a mediação de um profissional qualificado” (C, 2021), “colabora no desenvolvimento de habilidades para sua formação integral” (D, 2021), (E, 2021), “que a criança tem necessidade do contato, da convivência diária” (G, 2021)(A, 2021), além de “sentir-se mais motivada e participativa nas atividades”(F, 2021), sendo “importante para criança aprender com os coleguinhas, a professora, as brincadeiras, músicas e histórias” (G, 2021).

A partir das falas dos sujeitos da pesquisa, cabe trazer ponderações no que diz respeito ao papel do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem. Oliveira (2004) menciona que a construção de conceitos científicos e/ou ações complexas requerem profissionais preparados, que saibam conduzir as interações, para que elas favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento infantil.

Outro aspecto levantado pelos pais foi a relevância da educação presencial, promovida pela e na escola em relação à maneira como as crianças ressignificam o mundo ao seu redor e se desenvolvem. De acordo com os respondentes, é no espaço escolar que elas aprendem, pois ele propicia momentos com música, brincadeiras e histórias, assim como preconizam as DCNEI (2009), as quais orientam que as práticas pedagógicas na educação infantil devem perpassar as interações e brincadeiras, favorecendo aspectos relacionados às diferentes formas de expressão.

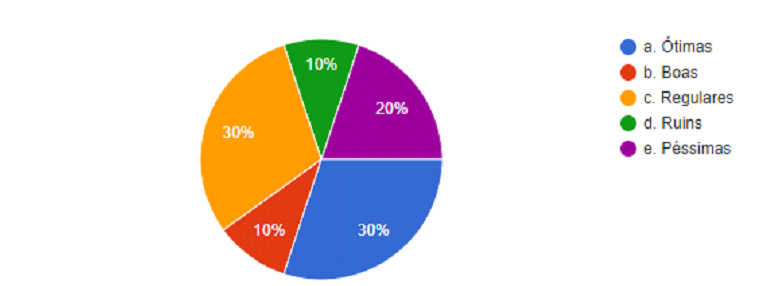

No que tange ao desenvolvimento dos pequenos durante a educação remota, observa-se que a percepção dos pais/responsáveis participantes da pesquisa, não foi muito diferente daquela trazida pelos professores, como pode ser percebido no gráfico abaixo:

Gráfico 3 – Avaliação do desenvolvimento infantil durante as atividades remotas

|

|

Diante do exposto, percebe-se que 50% dos pais/responsáveis declararam não ter observado nenhum desenvolvimento nas crianças durante o período das atividades remotas, ao passo que a outra metade conseguiu perceber avanço em pelo menos um aspecto. É importante ressaltar que era possível marcar mais de um item, envolvendo linguagem oral/escrita (a criança passou a se expressar mais, aumentou o seu vocabulário, o seu repertório de palavras, passou a ter mais interesse pela leitura de rótulos, propagandas e etc. A criança se mostrou motivada a escrever o seu nome e demais palavras de seu interesse); formas de expressão (a criança pa

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação em questão objetivou discutir as implicações do ensino remoto para o campo da educação infantil. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica e uma de campo, utilizando dois questionários distintos como instrumento de coleta de dados: um direcionado a um grupo de 10 pais/responsáveis de crianças com 04-05 anos que participaram de atividades remotas durante a pandemia e outro dirigido a um grupo de 14 docentes que viveram essa mesma experiência com suas turmas da pré-escola.

Conceitualmente, discutiu-se o papel do espaço escolar, caracterizado como espaço de convivência, interações, aprendizagem, desenvolvimento e compartilhamento de saberes, sendo substituído pela tecnologia, pelas telas de celulares e computadores, perdendo assim o seu potencial de levar a criança ao estabelecimento das múltiplas relações com os seus pares.

Também foram abordados aspectos relacionados ao ensino remoto e suas implicações para o campo da educação, considerando a teoria sociointeracionista, que privilegia as interações ocorridas no âmbito escolar, envolvendo crianças–crianças e/ou crianças-adultos na aprendizagem e desenvolvimento destas.

Em continuidade refletimos acerca de algumas propostas pedagógicas previstas nas DCNEI (2009), sobretudo, as que destacam a relevância da escola, enquanto espaço de interação, e, assim, as práticas nela desenvolvidas e compartilhadas com os pequenos no cotidiano escolar.

No que diz respeito aos dados que emergiram do campo, percebeu-se que tanto o grupo de pais/responsáveis quanto o de professores, em sua maioria, relatou dificuldades com a transição do ensino presencial para o remoto.

As respostas dos questionários revelaram que, embora os docentes tenham se organizado para se manter em contato com as crianças, mesmo que virtualmente, por meio de diferentes plataformas e apps, com um conjunto de atividades síncronas e assíncronas, não houve a participação esperada por diversas razões.

De qualquer forma, os professores não deixaram de reconhecer a essencialidade dos pais/responsáveis nesse processo de adaptação dos pequenos ao novo modelo de ensino e de participação da criança nas aulas síncronas, bem como na realização das atividades.

Na mesma direção, embora um grupo significativo de pais/responsáveis tenha apresentado alguma insatisfação quanto à organização/frequência das atividades ofertadas, também constataram o esforço dos docentes para manutenção do vínculo com as crianças e prosseguimento do ano letivo.

No que concerne à importância da interação presencial na pré-escola, identificou-se que os dois grupos a consideraram essencial, trazendo em suas respostas o papel do espaço escolar, do professor, das demais crianças e das atividades em grupo para justificar tal essencialidade.

Em relação ao desenvolvimento dos pequenos no período da educação remota, observou-se que os dois grupos trouxeram relatos de que não observaram progressos, mesmo que isso tenha sido mais expressivo no depoimento dos pais/responsáveis (50%).

Em variados momentos, as falas dos participantes da pesquisa também assumiram posição de complementaridade no que concerne à percepção de mudança de comportamento das crianças, ocasionada possivelmente pela redução da interação com os colegas no espaço escolar.

Por fim, os relatos dos pais/responsáveis quanto às mudanças positivas no comportamento de seus filhos após retornarem ao ambiente escolar vêm ao encontro da defesa de uma educação presencial para as crianças da pré-escola, considerando também todas as ponderações aqui levantadas, amparadas teoricamente, e as respostas do grupo de docentes.

Cabe ressaltar que, embora se reconheça a existência de uma intenção positiva na educação remota emergencial para esse segmento – afinal, essa foi uma tentativa de manter o vínculo com a escola ao longo da emergência sanitária – é importante ter em mente as lacunas que esse modelo tende a deixar para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças menores de 06 anos, o que nos leva a apontar que esta não pode ser considerada uma alternativa viável nessa faixa etária, apenas em condições adversas como as que se vivem atualmente em decorrência da COVID-19. Desse modo, é essencial valorizar a escola como espaço de convivência física e presencial, dotado de um potencial não substitutivo por qualquer aparato tecnológico.

i Optou-se por utilizar a grafia Vigotski, pois é a encontrada na maioria dos livros traduzidos para a língua portuguesa, inclusive na obra de Zoia Prestes (2012), referência utilizada nesta pesquisa.

ii Publicada pela Organização das Nações Unidas em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos se configura como um dos mais importantes documentos que amparam os direitos humanos e sociais e trouxe, mesmo que de forma sucinta, considerações sobre direitos da criança, sendo uma das principais fontes dos direitos sociais consagrados pela Constituição Federal de 1988 (Gava&Sanchez, 2015, p. 62).

iii Com a Lei nº 11.274, de fevereiro em 2006, o Ensino Fundamental é expandido de 8 para 9 anos. Nesse entendimento, a Educação Infantil passa a compreender a faixa etária de 0 a 5 anos, com a creche compreendendo a faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses e a pré-escola, a faixa de 04 a 05 anos e 11 meses. Antes, a Educação Infantil compreendia a faixa etária de 0 a 6 anos.

iv A rodinha, ou roda de conversa, é um momento de acolhimento e que ocorre diariamente na prática da Educação Infantil. Nela, as crianças começam a exercer a prática da democracia, pois são ouvidas e podem ouvir os demais colegas e a professora. Muitos docentes utilizam esse espaço para sondar e/ou ampliar o conhecimento prévio dos pequenos, contar estórias, etc.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Constituição da República Federativa do Brasil 1988. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Edwards, C., & Forman, G. (1999). Para onde vamos agora? In: C. Edwards, & G. Forman, As cem linguagens da Criança. A abordagem de Régia Emilia na Educação da primeira Infância (pp. 303-309). Porto Alegre: Artmed.

Gava, F. A. C., & Sánchez, D. S. (2015). Movimentos Sociais e Educação Infantil: dos caminhos históricos às conquistas e desafios atuais. Revista Cadernos de Ciências Sociais da UFRPE, 2(7), 55-75.

Kramer, S. (1986). O papel social da pré-escola. Cadernos de pesquisa, (58), 77-81.

Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. (p. 126) Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069compilado.htm

Lei nº.9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

Lei n. 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm.

Mello, M. B. D. (2009). Lógicas infantis: é a criança um outro. O jeito que nós crianças pensamos sobre certas coisas: dialogando com lógicas infantis.(63-82) Rio de Janeiro: Rovelle.

Nunes, M. F. R., Corsino, P., & Didonet, V. (2011). Educação infantil no Brasil: Primeira etapa da educação básica Brasília. UNESCO, Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica, Fundação Orsa.

Oliveira, M. K. (2010). Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. (5a ed. 26-27) São Paulo: Scipione.

Oliveira, R. R. A. (2020, maio). Educação a Distância ou Educação não presencial? APES. Recuperado de https://www.apesjf.org.br/wpcontent/uploads/Educa%C3%A7%C3%A3o-a-Dist%C3%A2ncia-ouEduca%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-presencial_RafaelaReis.pdf

Oliveira, Z. M. R. (Org.). (2004). Educação infantil: muitos olhares. (6ª ed.). São Paulo: Cortez.

Oliveira, Z. M. R. (2011). Educação infantil: fundamentos e métodos. (7ª ed.). São Paulo: Cortez.

Parecer CNE/CEB nº 20, de 11 de novembro de 2009. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Recuperado de http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020_09.pdf

Parecer CNE/CPN nº 5, de 04 de maio de 2020. Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. Recuperado de https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Parecer-CNE-CP_5_2020- 1.pdf-HOMOLOGADO.pdf.

Prestes, Z. R. (2012). Quando não é quase a mesma coisa: análise de traduções de Lev Semionovitch Vygotsky no Brasil. São Paulo: Autores Associados.

Reynozo, A. P. S. (2019). Novos Sentidos às Ciências Naturais na Educação Infantil: contribuições das crianças. (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, SP, Brasil.

Resolução CEB n. 1, de 07 de abril de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Recuperado de http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao_ceb_0199.pdf.

Vygotsky, L. S. (1991). Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In: L. S. Vigotsky, Psicologia e Pedagogia I: bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. (2a ed.) Lisboa: Estampa.

Vygotsky, L. S. (2009) Imaginação e criação na infância. São Paulo: Ática, p. 16.