Ao final do ano de 2019, detectou-se um dos primeiros casos da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Em 30 de janeiro de 2020 foi declarado que a COVID-19 era uma Emergência de Saúde Pública de importância internacional e, em 11 de março de 2020, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2020) e Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizam a COVID-19 como uma pandemia.

Em pouco tempo, na urgência de medidas de contenção da disseminação do vírus, a fim de evitar que o número de casos de mortalidade e de pessoas contaminadas crescesse de forma exponencial, optou-se pela paralisação dos serviços não essenciais, como as instituições escolares (ESTUMANO; AGUIAR; SOARES, 2020).

As escolas buscaram contornar essa situação dentro de suas possibilidades, seja adotando o uso de plataformas virtuais, emissoras de televisão, mensagens por smartphones, ou vídeos - seja para manutenção de vínculos com as famílias, ou para elaborar suas didáticas (MONTEIRO, 2020). Entretanto, a autora disserta sobre como esse processo foi impositivo e feito “às pressas”, sem diálogos com alunos, professores e famílias, não acolhendo as demandas da comunidade escolar. Para Pereira et al. (2020) este processo vem explorando ainda mais os trabalhadores, que estão submetidos a um governo federal genocida, que nega a ciência no combate à COVID-19 e precariza a educação.

Diante deste cenário, o Ministério da Educação tomou a seguinte decisão para mediar a situação: “a defesa das ações de políticas públicas voltadas à difusão do Ensino à Distância (EAD¹)”. (ESTUMANO; AGUIAR; SOARES, 2020, p. 69), desafiando toda comunidade escolar a ressignificar sua prática pedagógica. Logo, a Educação Física Escolar precisou se relocalizar e repensar a sua atuação, tendo como ponto de partida professoras, professores, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que não mais dividiam o mesmo espaço, limitando as possibilidades de trabalhar com a Cultura Corporal.

Sendo ainda incipiente pesquisas que abordem sobre as aulas de Educação Física neste contexto histórico, assim como no campo investigativo das pesquisas narrativas em educação, este trabalho traz, enquanto dimensões teórico metodológicas, um relato de experiência de ensino das danças, durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE), coletando pistas das vivências e experiências de como as crianças se relacionaram com esse saber, por meio de narrativas autobiográficas.

A escolha pela compreensão das relações com o saber é a partir do diálogo com Charlot (2007) que:

(...) a relação com o saber é relação com o tempo. A apropriação do mundo, a construção de si mesmo, a inscrição em uma rede de relações com os outros – “o aprender” – requerem tempo e jamais acabam. Esse tempo é o de uma história: a da espécie humana, que transmite um patrimônio a cada geração; a do sujeito; a da linhagem que engendrou o sujeito e que ele engendrará. Esse tempo não é homogêneo, é ritmado por “momentos” significativos, por ocasiões, por rupturas; é o tempo da aventura humana, a da espécie, a do indivíduo. Esse tempo, por fim, se desenvolve em três dimensões, que se interpenetram e se supõem uma à outra: o presente, o passado, o futuro (CHARLOT, 2007, p. 78).

Assim como a escolha pela narrativas autobiográficas como fonte de investigação se justifica pelo fato do “reconhecimento da legitimidade da criança, do adolescente, do adulto, enquanto sujeitos de direitos, capazes de narrar sua própria história e de refletir sobre ela” (PASSEGGI; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016, p.114).

Portanto, os objetivos desta pesquisa será: descrever e refletir sobre uma experiência de ensino de aulas de dança, durante o ERE; apontar os tensionamentos e estratégias para a construção didático-pedagógica; e compreender como as crianças se relacionaram com este objeto de ensino, por meio de narrativas autobiográficas escritas e iconográficas.

DESENVOLVIMENTO

Neste tópico serão abordados os temas que tangem as Relações como o Saber; Educação Física escolar; e o Campo Investigativo da Pesquisa Narrativa, a fim de dialogar com os autores. Após esta articulação, terá um aprofundamento no contexto escolar e o(s) processo(s) de construção do ensino da dança, permeados de tensionamentos e estratégias devido ao contexto pandêmico e, por fim, as pistas de como as crianças se relacionaram com esse saber.

Relações com o saber

A princípio, torna-se necessário localizar que o interesse de Bernard Charlot em pesquisar a relação com o saber parte das discussões e reflexões em torno do fracasso escolar. Em suas pesquisas, o autor constata que ao invés de se pensar em fracasso escolar, devemos pensar em alunos em situações de fracasso (CHARLOT, 2007), portanto, indivíduos oprimidos. Contudo, ainda que oprimidos, esses também fazem relações diversas com os múltiplos saberes existentes no mundo, na condição de oprimidos claro, mas construindo olhares sobre si, o outro e o mundo, logo, em condições de sujeito. Portanto, a partir do entendimento que a relação com o saber se estabelece a partir de um sujeito, é fulcral compreender que “sujeito” a partir da ótica de Charlot (2007) é:

(...) um ser humano, aberto a um mundo que não se reduz ao aqui e agora, portador de desejos movidos por esses desejos, em relação com outros seres humanos, eles também sujeitos; um ser social, que nasce e cresce em uma família (ou em um substituto da família), que ocupa uma posição em um espaço social, que está inscrito em relações sociais; um ser singular, exemplar único da espécie humana, que tem uma história, interpreta o mundo, dá um sentido a esse mundo, à posição que ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história, à sua singularidade (p. 33).

Este sujeito é implicado no mundo, necessita aprender como forma de marcar um lugar no mundo repleto de objetos, pessoas e espaços cheios de significados, ao passo que ele se produz, também é produzido por meio da educação. Portanto, estudar a relação com o saber é entender este sujeito confrontado com a necessidade de aprender e saber no mundo (CHARLOT, 2007).

Contudo, à medida que seja necessário compreender o que é “sujeito”, também é necessário compreender o que é “saber”. Para Charlot (2007) é uma relação, um produto e um resultado, relação do sujeito com seu mundo e resultado dessa interação. Paralelamente, é importante deixar claro que essa relação se estabelece em forma de atividade, logo, através da linguagem e do tempo. Portanto, só é possível construir um sentido pelo saber, se o sujeito estabelecer um valor substancial com o objeto ao qual ele se engaja, implicando relações particulares consigo, com o outro e com o mundo (CHARLOT, 2007).

Venâncio (2014), portanto, nos atenta que, se a relação com o saber se estabelece na linguagem, ela traz três diferentes significados importantes para serem aprofundados em diálogo com Bernard Charlot.

- A relação epistêmica com o saber, de apropriação do mundo, é dinâmica, e marcada por uma aproximação e afastamento constante do sujeito com o mundo, por meio de atividades que são externas a si mesmo e, que precisam promover a apropriação de um saber que não se possui, cuja existência está depositada em objetos, locais, pessoas. De alguma forma um saber se materializa no corpo do próprio sujeito quando este demonstra interesse, identifica-se com o que se apresenta, estabelece relação de identidade.

- A relação identitária com o saber pressupõe que aprender faz sentido por referência à história do sujeito, às expectativas, às suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si aos outros.

- Já a relação social com o saber é uma relação que requer tempo de inscrição, de lançamento no mundo consigo mesmo e com os outros, numa rede de relações de posições sociais (p. 34).

Sendo assim, pode-se definir relação com o saber em diferentes perspectivas, como por exemplo: uma forma da relação com o mundo (CHARLOT, 2007, p. 78). Contudo, apenas esse conceito ainda é genérico para a complexidade de se pensar a relação com o saber. Não obstante, o autor amplia a discussão ao dizer que é a relação do sujeito com o mundo, com o outro e consigo. É a relação com múltiplos significados, que também podem acontecer em formas de atividades num determinado tempo.

Educação Física Escolar

Historicamente, a tradição ocidental construiu um saber dicotômico do corpo subjugado a mente em que, a razão e o intelecto eram as dimensões essenciais e identificadoras do ser humano, enquanto o corpo, deviam estar a serviço. Logo, o lugar dos possíveis saberes da corporeidade na aprendizagem, vem sido negligenciados (BRACHT, 1995). Nesse sentido, o corpo é atravessado por diversas formas de controle citados por Bracht (1995), sendo estes: corpo produtivo, corpo “saudável”, corpo deserotizado e corpo dócil. Portanto, é possível dizer que o corpo não pensa, mas é pensado.

Sendo assim, o surgimento da Educação Física escolar foi marcado por intervenções higienistas e militarista ancoradas nas ciências médico-biológicas, que tinham enquanto função a domesticação e o controle do corpo, seja para o trabalho, ou para a guerra (BRACHT, 1995); (BRACHT; GONZÁLEZ, 2014). Com o ideal de consumo, sucesso e espetáculo, o advento do esporte, para além da produtividade, buscou, também, a formação através de um desempenho atlético-esportivo (BRACHT, 1995).

Estes modelos, atrelados à aptidão física, serão questionados a partir de um movimento crítico e científico. A princípio, devido a tradição ancorada nas ciências naturais, esse movimento se aproximou com as discussões denominadas de “desenvolvimento motor” e “aprendizagem motora”, contudo, ainda não legitimava a Educação Física enquanto um lugar também de saber, para além de um fazer (BRACHT, 1995); (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009).

Posteriormente, esses modelos sofreram uma ruptura paradigmática radical, a partir da proposta crítico-superadora (elaborada pelo coletivo de autores) e a crítico emancipatória (elaborada por Elenor Kunz). A primeira compreende que o objeto da área de conhecimento da EF é a cultura corporal:

“(...) acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas.” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 26).

Esta perspectiva “propõe que esse objeto seja tratado de forma historicizada, de maneira a ser apreendido em seus movimentos contraditórios” (BRACHT, 1995, p. 80), já a segunda:

(...) parte de uma concepção de movimento que ele² denomina de dialógica. O movimentar-se humano é entendido aí como uma forma de comunicação com o mundo. Outro princípio importante em sua pedagogia é a noção de sujeito tomado numa perspectiva iluminista de sujeito capaz de crítica e de atuação autônoma (...) (BRACHT, 1995, p. 80).

De acordo com o autor, a princípio, o movimento renovador era homogêneo no que tangiam as produções e os debates, contudo, depois de alguns anos, era possível encontrar outras propostas que apresentavam diferenças importantes, tornando a produção de conhecimento da área mais ampla e heterogênea (BRACHT, 1995).

Portanto, o presente trabalho compreende a Educação Física escolar enquanto componente curricular; assim como, área do conhecimento, que seleciona, organiza e sistematiza o seu objeto de ensino, possibilitando que, professores e estudantes possam construir diferentes relações com os saberes com a cultura corporal.

O Campo Investigativo da Pesquisa Narrativa

Para Benjamin (1985) a narrativa é a arte de compartilhar ou intercambiar experiências, que vem desaparecendo ao longo do tempo devido aos modelos produtivistas de pensamento. Para o autor, a narrativa não se interessa em dar respostas, ou atribuir uma opinião à um acontecimento, mas de possibilitar reflexões e criações aos fatos narrados, algo que Bourdieu (1986) vai ressaltar ao dizer sobre a pesquisa narrativa, que mais do que uma preocupação com a cronologia dos fatos, o interessante está no sentido que o sujeito atribui àquela existência.

Logo, as ciências humanas vêm constituindo um campo de pesquisa narrativa e autobiográfica nas pesquisas qualitativas ao longo do século XX, ganhando mais força a partir de 1980, com o que Passeggi, Nascimento e Oliveira, (2016, p. 113), vão chamar de “o retorno do sujeito”. Suaréz e Dávila (2018), citam alguns exemplos dos recursos que vêm sendo utilizados por pesquisadores deste campo:

Las historias de vida, las historias orales, los memoriales, las historias profesionales, los relatos de experiencia, las novelas de formación, las narraciones de sí, en general, se expanden cada vez más en los estudios cualitativos de la educación y son utilizadas recurrentemente por los investigadores educativos como recursos metodológicos (SUÁREZ; DÁVILA, 2018, p. 352)

Delory-Momberger (2016, p. 136) entende a pesquisa biográfica enquanto um processo de “constituição individual (de individuação), de construção de si, de subjetivação, com o conjunto das interações que esses processos envolvem com o outro e com o mundo social”. Para a autora, o tempo será uma dimensão determinante, mas não em seu modus cronológico, mas uma “temporalidade biográfica” que significa quando “(...) O ser humano faz a experiência de si mesmo e do mundo em um tempo que ele relaciona com sua própria existência” (p. 136). Esta temporalidade biográfica, mostra-se determinante para pensar no respeito ao tempo das crianças de se relacionarem com os saberes da dança, o que, possivelmente aparecerá por meio de suas narrativas (auto)biográficas.

Venâncio e Neto (2019, p. 731) “(...) A incorporação de escritos (auto)biográficos contribui para retomar a subjetividade na epistemologia da prática educativa”. Os mesmos autores evidenciaram que, no que concerne à Educação Física, já existem alguns trabalhos utilizando a perspectiva narrativa autobiográfica devido a aproximação da área com as ciências humanas por volta da década de 80. Esse movimento chamado de renovador, permitiu que a mesma se rompesse com o paradigma biologicista para ressaltar “a complexidade que permeia a dinâmica convergente entre os elementos culturais, os movimentos, os aspectos corporais (inter)pessoais e as demandas ambientais” (VENÂNCIO; NETO, 2019, p. 731).

Nesta perspectiva, autores como Almeida Junior (2016, 2017), trazem contribuições ao campo da pesquisa narrativa em Educação Física, com um recorte na formação de professores, ao narrar sobre as aulas há a possibilidade do sujeito caminhar rumo a um constante formar-se professor, assim como permite que o docente reflita sobre a experiência vivida, dando novos sentidos e significados ao que aconteceu.

Paralelamente, Venâncio (2014), traz a necessidade de pensar esse campo narrativo na educação pela perspectiva discente, tendo em vista que ainda são incipientes o número de trabalhos descentralizados do docente, pois, a narrativa enquanto estratégia metodológica “(...) permite aos(às) estudantes participantes explicitar suas emoções, percepções e questões – relacionadas à experiência – para confrontar o mundo vivido (VENÂNCIO; NETO, 2019, p. 733).

Logo, é possível concordar com Santos et al (2015) quando diz que,

Dar visibilidade às subjetividades encarnadas na experiência de cada praticante nos faz pensar em uma perspectiva de avaliação fundamentada no estatuto epistemológico da Educação Física e, ao mesmo tempo, apresenta-nos possibilidades de registro que evidenciam o modo como os discentes se relacionam com o saber (p. 211).

Destarte, levando em consideração que essa pesquisa trabalhará com narrativas de crianças, é imprescindível que se tenha ética com a maneira que esses sujeitos leem e traduzem o mundo, sendo alguém que possa narrar sobre suas próprias vivências e experiências (PASSEGGI et al., 2014).

Dados da Pesquisa

Nesta pesquisa utilizou-se como perspectiva: o relato de experiência, que pode ser definido como:

(...) perspectiva epistemológica, expandida a partir das singularidades, sendo, consequentemente, um importante produto científico na contemporaneidade. Isso porque refere-se a uma construção teórico-prática que se propõe ao refinamento de saberes sobre a experiência em si, a partir do olhar do sujeito-pesquisador em um determinado contexto cultural e histórico. Sem a pretensão de se constituir como uma obra-fechada ou conjuradora de verdades, desdobra-se na busca de saberes inovadores (DALTRO; FARIA, 2019, p. 228).

Para isso, trabalhou-se com narrativas autobiográficas de crianças do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental (6 à 9 anos) que, por meio da iconografia e da escrita, deram pistas de como se relacionaram com o saber das Danças, na experiência do ERE. Essas produções foram construídas a partir da avaliação proposta pelo docente ao final do processo - composta por 4 perguntas, incorporadas no item 2.5 - e, para integrar à essa pesquisa, foram selecionadas 15 narrativas, incorporadas no item 2.6.

O contexto escolar e o processo de construção do ensino da dança

A construção didático-pedagógica, dentro de um contexto pandêmico, gera algumas questões, como as apontadas na pesquisa de Estumano, Aguiar e Soares (2020), cujos docentes não tiveram formação para atuar com este novo modelo de ensino, gerando medos, dúvidas e impasses, como por exemplos: perda de emprego, a falta de sentido na construção das aulas, falta de qualidade de internet, aulas mediadas por uma tela ou a falta de um espaço em comum onde os alunos pudessem se movimentar.

Não obstante, trazendo esta problemática para a Educação Física Escolar, sua legitimidade estava sendo novamente questionada. Professores e professoras estavam sendo demandados a trabalharem com aspectos reducionistas das práticas corporais, ancorados em seu passado biologicista, descaracterizando a área de sua função educativa, crítica e reflexiva dialogando com o atual negacionismo científico e a incompetência dos nossos governantes (PEREIRA et al., 2020).

A escola participante deste relato de experiência é uma instituição privada, que se localiza na região centro-sul da cidade de Belo Horizonte. A grande maioria dos seus estudantes têm dispositivos e internet de qualidade, que garantem o acesso aos conteúdos enviados pelas plataformas virtuais disponibilizados pela Google. Logo, foi pensado um planejamento pensando que as aulas³ seriam de forma síncrona, 1 vez por semana, durante 40 minutos, por meio Google Meet, sendo necessário o uso do Google Classroom apenas para atividades de casa e postagens de aulas para os estudantes que faltaram nas aulas síncronas. Contudo, uma grande questão que permeia a conduta docente é: como seria possível construir práticas que fizessem sentido neste contexto?

Compreendendo que a área tem buscado formas de valorizar a subjetividade das vivências e experiências dos sujeitos das práticas corporais, possibilitando formas e maneiras de narrá-las (VENÂNCIO; NETO, 2019), para ultrapassar ou buscar caminhos que superassem os impasses da educação neste novo ERE, foi preciso estabelecer uma construção dialógica com as crianças.

A partir de alguns encontros pelo Google Meet, optou-se por trabalhar a Unidade Temática de Danças. Para isso, assim como pensar no lugar da Educação Física naquele momento, também era importante pensar qual seria o lugar da dança. A Base Nacional Comum Curricular entende que a Unidade Temática de Danças “(...) explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias.” (BRASIL, 2017, p. 218). Assim sendo, tendo como referência a BNCC e outras literaturas, o professor organizou as práticas da seguinte forma:

- Primeira oficina: Propor uma brincadeira de Estátua Musical em diferentes pulsações. Posteriormente, o professor muda o comando para que as crianças caminhem, pulem e dancem seguindo a pulsação. Para essa aula, era necessário que o docente começasse a conceituar o que era pulsação.

- Segunda oficina: Passar as músicas que serão trabalhadas na aula - o primeiro desafio era apenas ouvir o compilado e sentir as emoções que a música te passava. Em seguida, variar as partes do corpo que podem se movimentar - face, membros superiores, membros inferiores, sentado, deitado, de olhos fechados. Por fim, propor uma discussão se foi possível dançar sem necessariamente precisar de todo o corpo.

- Terceira oficina: Aqui, serão escolhidas duas músicas para serem usadas. As crianças deverão separar duas camisas para fazer a proposta. Quando o professor solicitar, elas deverão usar as camisas para fazer a dança e “desenhar” novos movimentos.

- Quarta oficina: Trabalhar com elementos coreográficos a partir de uma música completa. Começar a aula sem música e pedir que eles sigam a pulsação que o professor propor, seja para caminhar, pular, dançar no chão, dançar em plano médio, dançar em plano alto. Posteriormente, formar grupos em que cada um terá um comando diferente. Finalizar perguntando as percepções das crianças sobre o processo.

- Quinta oficina: Repetir a aula passada usando uma música de base. A princípio, pedir que eles escolham um amigo da chamada para imitar os movimentos como uma forma de aquecimento. Depois, solicitar que as crianças formem grupos para brincar com as pulsações e os elementos coreográficos. O professor mudará os grupos, possibilitando novas organizações e criações.

Todas estas aulas, apesar de trazerem pistas interessantes para o entendimento de como as crianças se relacionaram com o saber na dinâmica do ERE, também escancararam as dificuldades que foi ministrar aulas neste modelo, como por exemplo: crianças que não conseguiam entrar por conta de instabilidade de internet, ou porque estavam em processos depressivos devida à pandemia; ou porque não conseguiram se adaptar, não entregando muitas das atividades propostas, sendo necessário muito diálogo, acolhimento e entendimento que todos estavam passando por dificuldades neste momentos; para assim pensar em uma proposta a fim de dar novos sentidos à prática, no caso, o ensino das danças.

Ao final do processo, foi solicitado que as crianças respondessem a um questionário, construído em diálogo com as propostas do ensino das Danças de González, Darido e Oliveira (2017). Este poderia ser respondido via áudio, desenho ou escrita:

- Como você se sentia durante as práticas? Exemplos: (bem, mas com vergonha); (sem vergonha e animado); (não gostava e ficava entediado)

- Como o seu corpo dançava em diferentes pulsações? Exemplos: na dança do saci4 era animado; na música do saci era menos animado; nas músicas lentas era mais fácil.

- Para vocês, o que era dança antes das aulas e o que é dança, agora?

- Como foi dançar com camisa e brinquedo? Você conhece alguma dança que usa objetos nas coreografias?

Como as crianças se relacionaram com esse saber?

Para dizer sobre como as crianças se relacionaram com o saber das danças, se faz necessário abrir este capítulo com uma citação de Bondía (2002) e a narrativa de uma das crianças, estabelecendo um paralelo entre duas perspectivas, científica e prática, de como dizer sobre experiência, validando assim, estes dois saberes como fulcrais para a construção deste trabalho. Bondía (2002, p. 25) diz: “É experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação.” O Estudante do 2º ano diz: “Pulsação é o coração da música” (DADOS DA PESQUISA, 2020).

Este processo de construção narrativa, proporcionou ao final das aulas de dança, uma possibilidade de dizer, de inúmeras formas, como estavam se apropriando daquele saber. Para Santos et al. (2015, p. 207) “narrar-se pode contribuir para descobrir-se, conscientizar-se e (re)significar-se”, não no sentido de aliviar uma angústia ou uma dificuldade, “mas para conferir aos acontecimentos um sentido” (PASSEGGI et al., 2014, p. 88).

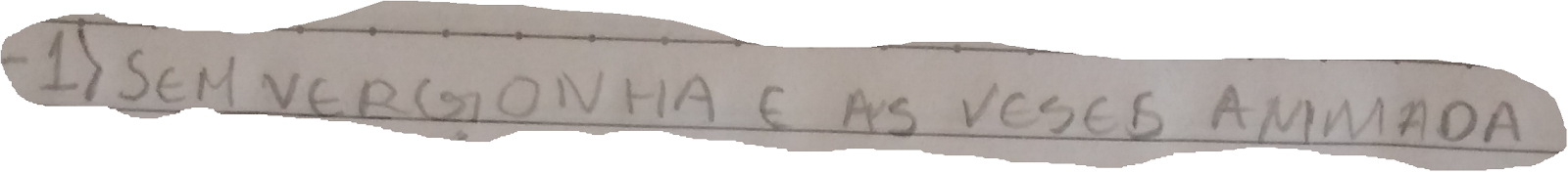

Quanto às narrativas autobiográficas das crianças, podem ser observadas as respostas sobre como se sentiam durante as práticas, como se vê nas Figuras 1 e 2, na narrativa escrita 1 e na narrativa transcrita 1.

Figura 1 – Estudante do 3º ano, 8 anos

Legenda: “SEM VERGONHA E AS VESES ANIMADA” (Estudante do 3º ano, 8 anos, 2020)

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Narrativa Escrita 1 - Estudante do 4º ano, 9 anos

“Antes, quando começou, achava tudo diferente. fazer aula assim, online. agora, tá mais de boa, já acostumei, já.” (Estudante do 4º ano, 9 anos, Dados da Pesquisa, 2020).

Figura 2 – Estudante do 2º ano, 7 anos

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Narrativa Transcrita 1 - Estudante do 1º ano, 6 anos

“Sempre a gente se sente com vergonha quando começa, mas quando tá perto de acabar eu me sentia melhor” (Narrativa Transcrita de uma estudante do 1º ano, 6 anos, Dados da Pesquisa, 2020).

Estas quatro narrativas trazem diferentes perspectivas de como cada uma das crianças compreendeu a pergunta. Um ponto importante da escrita autobiográfica é que o sujeito pode dizer tanto da dança, quanto do contexto que estava vivendo, como a criança que disse sobre sua opinião em relação às aulas online. Outra, já ligada a um processo mais subjetivo ao experienciar os movimentos, conseguiu dizer sobre sua vergonha em se expor na dança, mas que ao final aquela barreira era ressignificada, sentindo-se mais confortável. Logo, é possível evidenciar uma relação epistêmica com o conteúdo, tendo em vista que cada sujeito, a sua maneira, demonstrou seu sentimento em relação àquele saber.

Portanto, assim como diz Passegi et al. (2014) a partir do movimento de reflexividade, as crianças conseguiam narrar sobre o que lhes aconteceu ou o que estavam sentido, seja incômodo, vergonha, felicidade ou algum sentimento que não se traduz na escrita - tendo em vista que uma criança usou do registro iconográfico.

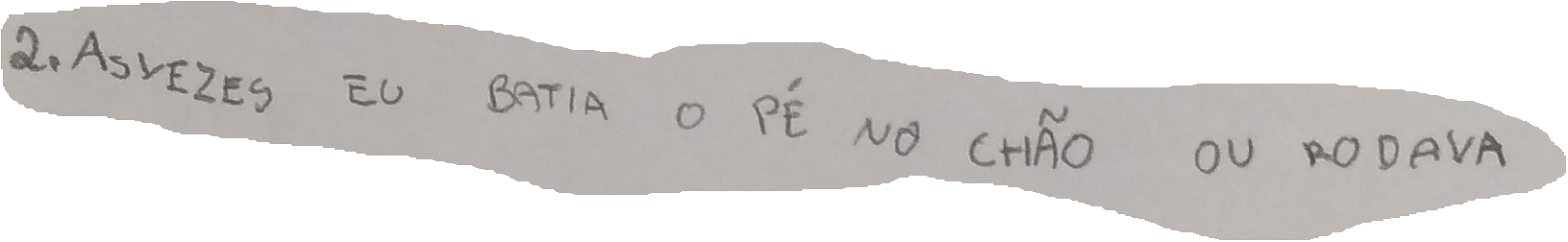

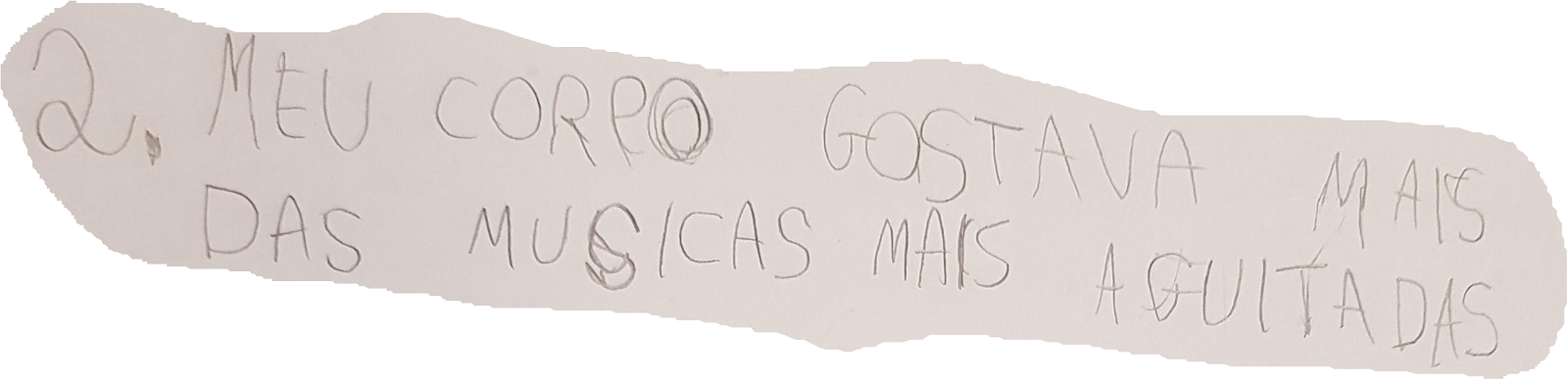

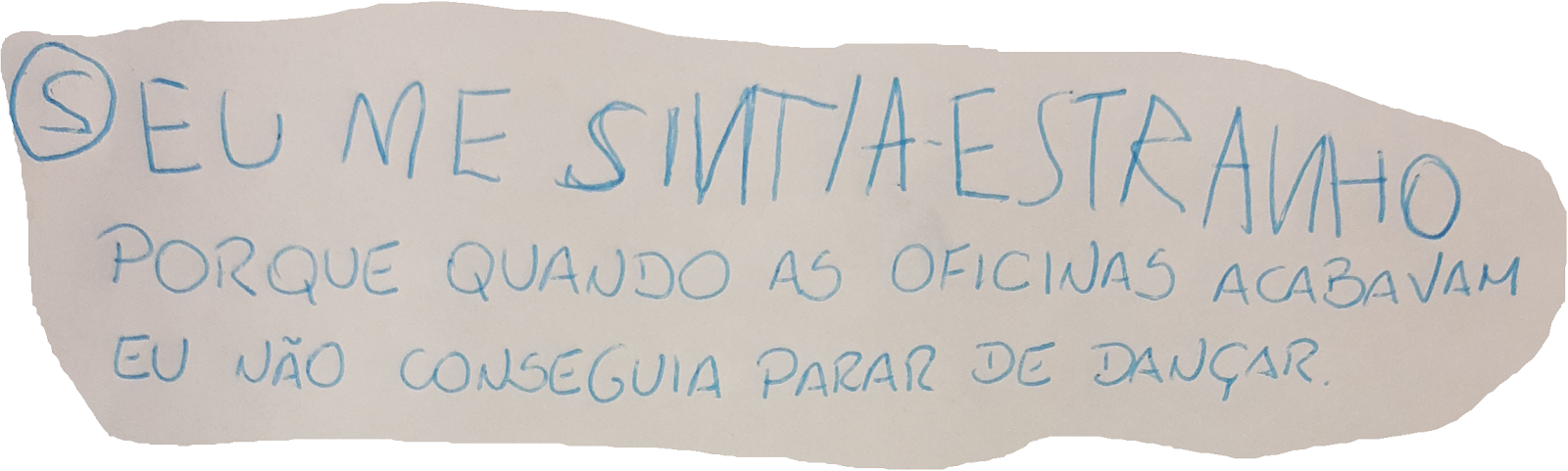

Quanto às narrativas autobiográficas das crianças, podem ser observadas as respostas sobre como seus corpos dançavam em diferentes pulsações, como se vê nas Figuras 3, 4 e 5; e na narrativa escrita 2.

Figura 3 - Estudante do 3º ano, 8 anos

Legenda: “ASVEZES EU BATIA O PÉ NO CHÃO OU RODAVA”. (Estudante do 3º ano, 8 anos, 2020)

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Narrativa Escrita 2 - Estudante do 4º ano, 9 anos

“Nas mais devagares meu corpo mexia mais duro, mais devagar; na mais rápida era mais mole, mais liberado e mais rápido” (Estudante do 4º ano, 9 anos, Dados da Pesquisa, 2020).

Figura 4 - Estudante 2º ano, 7 anos

Legenda: “MEU CORPO GOSTAVA MAIS DAS MUSICAS MAIS AGUITADAS” (Estudante 2º ano, 7 anos, 2020)

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Figura 5 - Estudante do 1º ano, 6 anos

Legenda: “EU ME SINTIA ESTRANHO PORQUE QUANDO AS OFICINAS ACABAVAM EU NÃO CONSEGUIA PARAR DE DANÇAR” (Estudante do 1º ano, 6 anos, 2020)

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Nesta segunda pergunta, algumas crianças mais velhas começam a se aprofundar nas especificidades da dança, abordando em suas narrativas elementos como, pulsação e expressividade. As mais novas, se ocuparam em expressar sobre como foram atravessadas - seja por um estranhamento, ou uma preferência no ritmo. Logo, a seu modo, as crianças conseguiram dizer que a dança era uma forma de se expressar dentro de um determinado ritmo, uma vez que:

(...) a dança é produzida e ressignificada constantemente pela humanidade, sofre influências da sociedade incorporando características desse contexto e disseminando conhecimentos, valores, afirmações e desejos, através de diferentes linguagens. (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2017, p. 112).

Neste ponto é possível traçar um diálogo com Venâncio (2019) quando diz que é a partir da experiência narrada sobre os elementos que caracterizam as situações vivenciadas por estudantes que nós encontramos a dialogicidade para ensinar e aprender”. (p. 91), pois, a medida que os estudantes narraram, tanto nas aulas síncronas quanto na avaliação final, sobre o sentir e o movimentar nas aulas de dança, este pôde refletir sobre a sua própria prática pedagógica, que é o que constitui a narrativa para Almeida Júnior (2017, p. 665), como um “(...) forma particular de reconstrução da experiência, através da qual, mediante um processo de reflexão, dá-se significado ao acontecido ou vivido (p. 665)”.

Logo, a partir da segunda avaliação nota-se que, apesar da centralização nas narrativas discentes, o docente é atravessado pelas experiências dos discentes, pois estes, vão atribuindo os significados subjetivos da aula.

Quanto às narrativas autobiográficas das crianças, podem ser observadas as respostas sobre o que era dança antes e depois das oficinas, como se vê nas Figuras 6, na Narrativa Escrita 3 e na Narrativa Transcrita 2.

Narrativa Escrita 3 - Estudante 4º ano, 9 anos

“Descobri bastante coisa que dá pra fazer com diferentes partes do corpo, tipo com objetos que eu achava que não tinha nada haver com dança. Dá pra criar com sua imaginação. Eu tô achando legal porque eu tô aprendendo bastante sobre danças. É muito mais legal do que parece” (Estudante do 4º ano, 9 anos, Dados da Pesquisa, 2020).

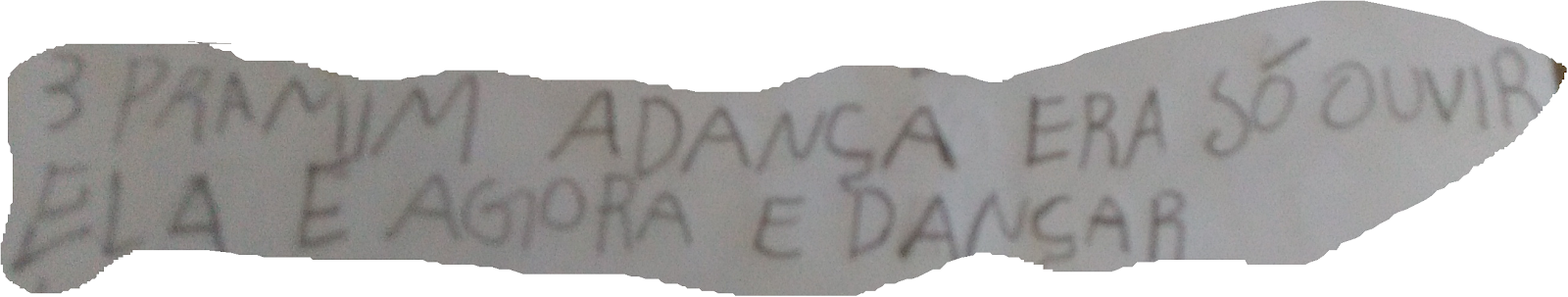

Figura 6 - Estudante do 2º ano, 7 anos

Legenda: PRAMIM ADANÇA ERA SÓ OUVIR ELA É AGORA E DANÇAR (Estudante do 2º ano, 7 anos, 2020)

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Narrativa Transcrita 2 - 1º ano, 6 anos

“Mexeção do corpo. Agora não é só mexer os braços ou uma parte, mas é mexer o copo inteiro” (Estudante do 1º ano, 6 anos, Dados da Pesquisa, 2020).

Nesta pergunta surgem alguns pontos interessantes para análise, pois tem-se 3 narrativas com percepções diferentes sobre a aprendizagem das danças. A primeira, traz a descoberta das diversas possibilidades de dançar e como aquele sujeito gostou de descobrir novas formas. Na segunda, existe um ponto de giro, pois a criança sai de um lugar de quem ouve, para se recolocar enquanto alguém que dança, atribuindo movimento à esse saber. Por fim, a narrativa da criança de 6 anos, houve uma descoberta em que não precisava fixar-se em apenas algumas partes do corpo, mas que era possível ampliar essa exploração.

A partir destas pistas, é possível concordar com Santos et al. (2015), quando infere que:

(...) O aprender também se constitui em uma relação epistêmica de domínio, porém não de uma atividade, mas de uma relação. O aprender é tornar-se capaz de regular a relação consigo mesmo, com os outros e encontrar a distância conveniente entre si e os outros, intitulado saber relacional (p. 2010).

Logo, é possível dizer que narrar faz construir formas subjetivas, profundas e complexas de ressignificação à medida que o sujeito tece suas experiências vividas, indicando caminhos possíveis (VENÂNCIO, 2019), como por exemplo, a possibilidade de vivenciar as danças e fruir deste saber, mesmo em um momento particular, em que a experiências das práticas corporais, assim como toda educação, seja mediada por telas.

Quanto às narrativas autobiográficas das crianças, podem ser observadas as respostas sobre como foi dançar com objetos e se eles conhecem alguma dança que usa objetos, como se vê nas Figuras 7 e 8; na Narrativa Escrita 4; e na Narrativa Transcrita 3.

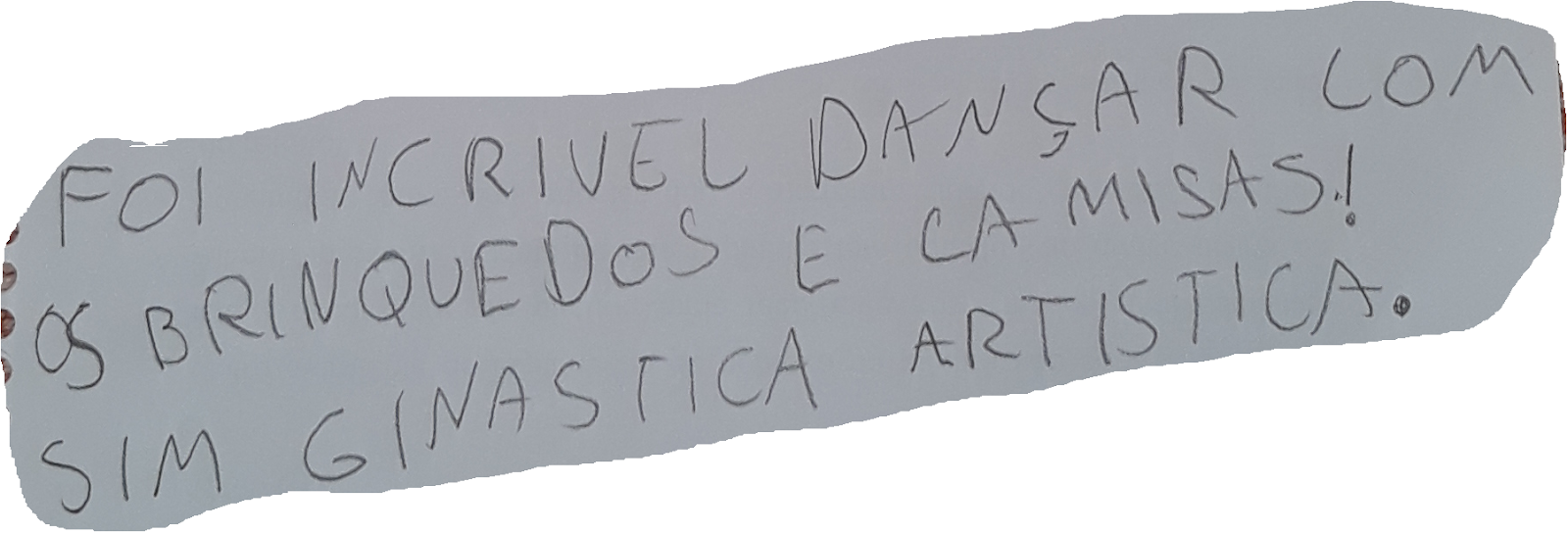

Figura 7 - Estudante do 3º ano, 8 anos

Legenda: FOI INCRIVEL DANÇAR COM OS BRINQUEDOS E CAMISAS! SIM GINASTICA ARTISTICA (Estudante do 3º ano, 8 anos, 2020)

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Narrativa Transcrita 3 - Estudante do 4º ano, 9 anos

“Eu achei legal dançar com a camisa e brinquedo. Com o brinquedo eu achei um pouco mais legal. Eu acho que na dança do Maculelê usa algum objeto, por exemplo, quando eu dancei, no grupo 2, usei uma garrafa” (Estudante do 4º ano, 9 anos, Dados da Pesquisa, 2020).

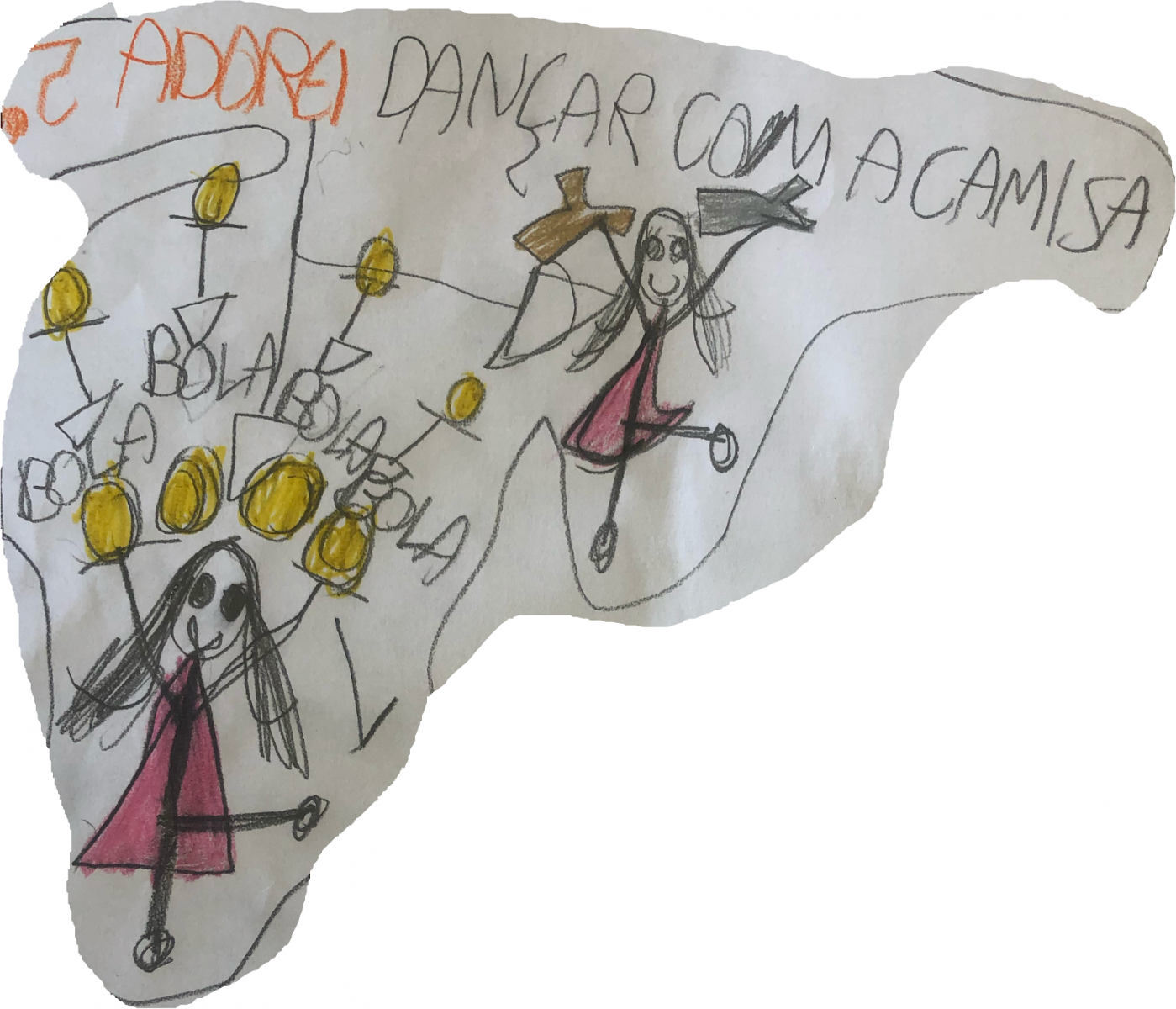

Figura 8 - Estudante do 2º ano, 7 anos

Legenda: ADOREI DANÇAR COM A CAMISA (Estudante do 2º ano, 7 anos, 2020).

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Narrativa Escrita 4 - Estudante do 1º ano, 6 anos

“Um pouquinho legal. Conheço uma dança que usa objetos de limpeza, que meu pai mostrou um clipe de uma música que eu gosto (I want to break free, do Queen)” (Estudante do 1º ano, 6 anos, Dados da Pesquisa, 2020).

Para concluir as análises, seria fundamental, falar sobre esta aula, em que foi sugerido para as crianças dançarem utilizando camisas e brinquedos. O objetivo era que as crianças dessem mais movimento para as danças, e, consequentemente, proporcionou que todos se sentissem à vontade para criar, se expressar, coreografar e fruir desta prática.

Cada um trouxe à memória uma prática que estava próxima a sua realidade, seja dizendo de uma ginástica artística que praticou no clube que tinha elementos parecidos com as danças; do Maculelê que aprendeu na escola, que traz a música e a coreografia; ou de um clipe da banda Queen. Portanto, até o momento é possível concordar com Passeggi (2014):

(...) não se busca uma “verdade ontológica”, mas compreender como as pessoas, enquanto sujeitos da experiência, percebem o que as afetou no seu processo de formação intelectual, profissional e humana, e como a narrativa aguça sua reflexividade para compreender o habitus e o habitar (p. 233).

Pois, enquanto sujeitos que se relacionaram com os saberes das danças, de forma epistêmica, não interessava às aulas de Educação Física se existia uma aprendizagem conceitual correta entre dança, ginástica e lutas; ou formas certas e erradas de dançar (se é que isto existe), mas como cada sujeito vivenciou, sentiu e foi atravessado por aquela experiência.

Portanto, a partir das intencionalidades de cada pergunta, foi possível trazer à tona múltiplas relações à prática atribuída pelas crianças. Estes significados foram possíveis pelas formas como elas se relacionaram com a unidade temática, trazendo elementos procedimentais, atitudinais e conceituais, em que, em diálogo com Santos et al. (2015), diz sobre este saber relacional.

Tendo em vista os objetivos que direcionaram a construção deste trabalho e parafraseando a criança que compreende a pulsação como o coração da música, o pesquisador faz uma contribuição, reconhecendo que o coração deste trabalho são as narrativas autobiográficas das crianças porque são elas que deram sentido e vitalidade ao ensino das danças em um período pandêmico.

A princípio, respeitando o ato de narrar enquanto uma perspectiva que pensa em apontar os pontos positivos e negativos das experiências vividas em Educação Física, vale ressaltar que mesmo colhendo pistas interessantes sobre como as crianças se relacionaram de forma epistêmica com as danças, esse processo foi tensionado pelo modelo ERE, não sendo todos os estudantes que participaram ativamente das aulas, ou que devolveram as narrativas na avaliação final. Logo, a pesquisa não tem como pressuposto legitimar este modelo enquanto possibilidade de educação futura pós enfrentamento ao COVID-19, pois, assim como Santos (2020) diz, esta forma de se pensar a educação desumaniza os sujeitos e perpetua ainda mais as desigualdades sociais.

Outra reflexão necessária é que o projeto busca compreender, e não concluir, uma análise sobre o ensino das danças no ERE, sendo assim faz-se necessário localizar que a pesquisa narrativa não buscou uma verdade, mas sim, legitimar as leituras de mundo feitas pelas crianças assim como suas vivências e experiências diversas.

Por fim, no que tange às relações com o saber da dança, em diálogo com Santos et al. (2015), foi possível evidenciar, ao compreender as narrativas das crianças, que, cada uma, dentro de suas possibilidades e subjetividades neste contexto pandêmico, conseguiu se implicar entorno do objeto de ensino, seja através do que já sabiam, pelas memórias, descobertas, modos de dançar, modos de sentir, de pulsar ou de simbolizar aquela prática, fazendo o movimento que o autor denominou anteriormente de, saber relacional.

¹Vale ressaltar que o presente trabalho discorda da terminologia Ensino a Distância (EAD) atrelada ao Ensino Remoto Emergencial (ERE), sendo esses dois conceitos distintos. Tendo em vista o desmonte para com a Educação Básica, já apontado por Pereira et al. (2020), associar ERE ao EAD, apenas corrobora com um ideal neoliberal, produtivista e elitista de se pensar a educação, disparando ainda mais os níveis de desigualdades sociais e econômicas do país. Logo, o que se acredita é que o apelo para o ERE é no que tange ao enfrentamento atual da COVID-19, mas não enquanto ideal de Educação.

²Elenor Kunz.

³Durante o artigo serão utilizados os termo aula e oficina, pois ainda que aconteçam em formato de aulas, a escola utiliza o nome de “oficinas”.

4Música Saci, cantada pela banda BaianaSystem, Tropkillaz. BAIANASYSTEM; TROPKILLAZ. Saci. In: Maquina de Louco, 2019.

ALMEIDA JUNIOR, A. S. Foto (e) grafias na formação de professores/as de educação física. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 02, n. 06, p. 661-681, set./dez. 2017. Disponível em: <10.31892/rbpab2525-426X.2017.v2.n6.p661-681>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

BENJAMIN, W. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, n. 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/?lang=pt&format=pdf> Acesso em julho de 2021.

BORDIEU, P. L’ilIusion biographique. ACles de la. Recherche en Scíellces Socíales (62/ 63):69-72, juin 1986.

BRACHT, V. A CONSTITUIÇÃO DAS TEORIAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA. Cadernos Cedes, ano XIX, nº 48, Agosto/99. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/3NLKtc3KPprBBcvgLQbHv9s/?format=pdf&lang=pt> Acesso em julho de 2021

BRACHT, V.; GONZÁLEZ, F. J. Educação Física Escolar. (IN) GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEIFER, P. E. Dicionário Crítico de Educação Física. 3. ed. rev. E ampl. - Ijuí : Ed. Unijuí, 2014. - 680 p. - (Coleção educação física); (241 – 246).

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional comum curricular. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf> Acessado em: agosto de 2020.

CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria/Bernard Charlot; tradução Bruno Magne. — Dados Eletrônicos — Porto Alegre: Artmed, 2007.

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo: Cortez, 1992.

DALTRO, M. R; FARIA, A. A. Relato de experiência: Uma narrativa científica na pós-modernidade. Estud. pesqui. psicol., Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 223-237, 2019. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812019000100013&lng=pt&nrm=iso> acessos em julho de 2021.

DELORY-MOMBERGER, C. A pesquisa biográfica ou a construção compartilhada de um saber do singular. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica, Salvador, v. 01, n. 01, p. 133-147, jan./abr. 2016. <10.31892/rbpab2525-426X.2016.v1.n1.p133-147>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

ESTUMANO, R. M.; AGUIAR, L. C. F.; SOARES, M. G.. Impactos socioeducacionais em época de pandemia: análise crítica sobre o ensino e a didática In: MONTE, E. D.; OLIVEIRAS, R. F. (Org.). Ensino e didática de perspectiva crítica na educação física e no esporte. [Recurso Eletrônico] - Belém, PA; CCSE/UEPA, 2020, Caderno 5, p. 64-87. Disponível em: <https://issuu.com/gressignificar/docs/livro_5_ressignificar_ensino_e_didatica_de_perspec> . Acesso em: 14 de julho de 2021.

GONZÁLEZ, F. J.; DARIDO, S. C.; OLIVEIRA, A. A. B., (Org): Ginástica, dança e atividades circenses. 2. ed., v.3, Maringá: Eduem, 2017. 232 p. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/x010110> Acesso em julho de 2021

GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEIFER, P. E. ENTRE O “NÃO MAIS” E O “AINDA NÃO”: PENSANDO SAÍDAS DO NÃO-LUGAR DA EF ESCOLAR I. Cadernos de Formação RBCE, p. 9-24, set. 2009 Disponível em: < http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/view/929/539>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEIFER, P. E. ENTRE O “NÃO MAIS” E O “AINDA NÃO”: PENSANDO SAÍDAS DO NÃO LUGAR DA EF ESCOLAR II. Cadernos de Formação RBCE, p. 10-21, mar. 2010 Disponível em: < http://rbce.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/viewFile/978/561>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

MONTEIRO, S. S. (Re)inventar educação escolar no Brasil em tempos da COVID-19. Rev. Augustus. Rio de Janeiro. v. 25, n. 51, p. 237- 254, jul./out. 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.15202/1981896.2020v25n51p237>. Acesso em: 10 de julho de 2021).

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia. 11 mar. 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812> Acesso em:Ago. 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Folha informativa sobre COVID-19. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19>. Acesso em: Ago. 2020.

PASSEGGI, M. C.; NASCIMENTO, G.; OLIVEIRA, R. As narrativas autobiográficas como fonte e método de pesquisa qualitativa em Educação. Revista Lusófona de Educação, v. 33, 2016. Disponível em: < https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/5682/3579>. Acesso em: junho de 2021.

PASSEGGI, M. C. et al.. Narrativas de crianças sobre as escolas da infância: cenários e desafios da pesquisa (auto)biográfica. Educação. Santa Maria, v. 39, n. 1, p. 85-104, jan./abr. 2014. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.5902/1984644411345>. Acesso em: junho de 2021.

PASSEGGI, M. C. NARRAR É HUMANO! AUTOBIOGRAFAR É UM PROCESSO CIVILIZATÓRIO. In: PASSEGGI, M. C; SILVA, V. B. INVENÇÕES DE VIDA, COMPREENSÃO DE ITINERÁRIOS E ALTERNATIVAS DE FORMAÇÃO. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6195624.pdf> Acesso em: junho de 2021.

PEREIRA, A. S. M. et al... Pandemia e política adoecida: uma análise na Educação Física sob a ótica da pedagogia Crítico-Superadora. In: Emerson Duarte Monte; Renan Freitas de Oliveiras. (Org.). Ensino e didática de perspectiva crítica na educação física e no esporte. [Recurso Eletrônico] - Belém, PA; CCSE/UEPA, 2020, Caderno 5, p. 38-63. Disponível em: <https://issuu.com/gressignificar/docs/livro_5_ressignificar_ensino_e_didatica_de_perspec> Acesso em julho de 2021

SANTOS, B. S.. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Edições Almedina, Abril de 2020.

SANTOS et al... Avaliação na educação física escolar: reconhecendo a especificidade de um componente curricular. Movimento, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 205-218, jan./mar. de 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.46895>. Acesso em: agosto de 2020.

SUÁREZ, D. H.; DÁVILA, P. V.. Documentar la experiencia biográfica y pedagógica. La investigación narrativa e (auto)biográfica em educación em Argentina. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 03, n. 08, p. 350-373, maio/ago. 2018. Disponível em: <10.31892/rbpab2525-426X.2018.v3.n8.p350-373>. Acesso em: julho de 2021.

VENÂNCIO, L. A RELAÇÃO COM O SABER E O TEMPO PEDAGOGICAMENTE NECESSÁRIO: NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIA COM A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 5 | n. 14 | p. 89-102 | Mai. Ago./2019 Disponível em: <https://doi.org/10.32748/revec.v5i14.13268> acesso em julho de 2021

VENÂNCIO, L. O que nós sabemos? Da relação com o saber na e com a educação física em um processo educacional-escolar. Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. São Paulo: Presidente Prudente, 2014. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/122255/000813226.pdf?sequence=1.

VENÂNCIO, L.; NETO, L. S. A relação com o saber em uma perspectiva (auto)biográfica na educação física escolar. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 04, n. 11, p. 729-750, maio/ago. 2019. Disponível em: <10.31892/rbpab2525-426X.2019.v4.n11.p729-750>